- Accueil

- Unité 1

-

-

Partez à la découverte de la pratique fondée sur les données probantes

- Une formation : un bon départ!

- Le changement de paradigme dans la pratique

- Les facteurs qui ont mené à l’émergence de la pratique fondée sur les données probantes (PFDP)

- De quoi parle-t-on?

- Des arguments pour la PFDP

- Les défis... comment les contourner?

- Question de réflexion

- Concepts clés

-

-

- Unité 2

-

-

Intégrer la pratique fondée sur les données probantes en cinq étapes

- Étape 1 : Formuler une bonne question clinique

- Étape 2 : Chercher les preuves scientifiques

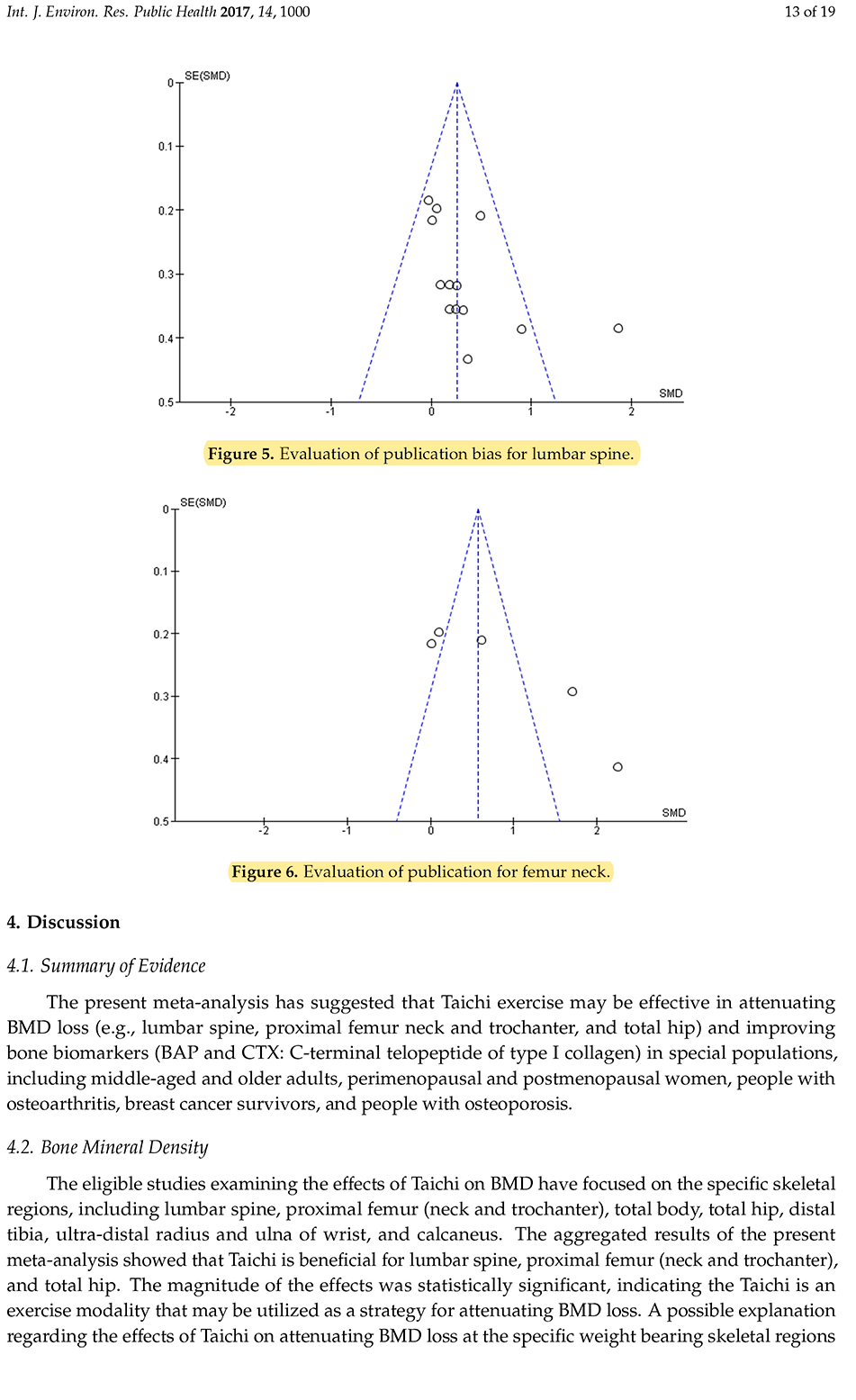

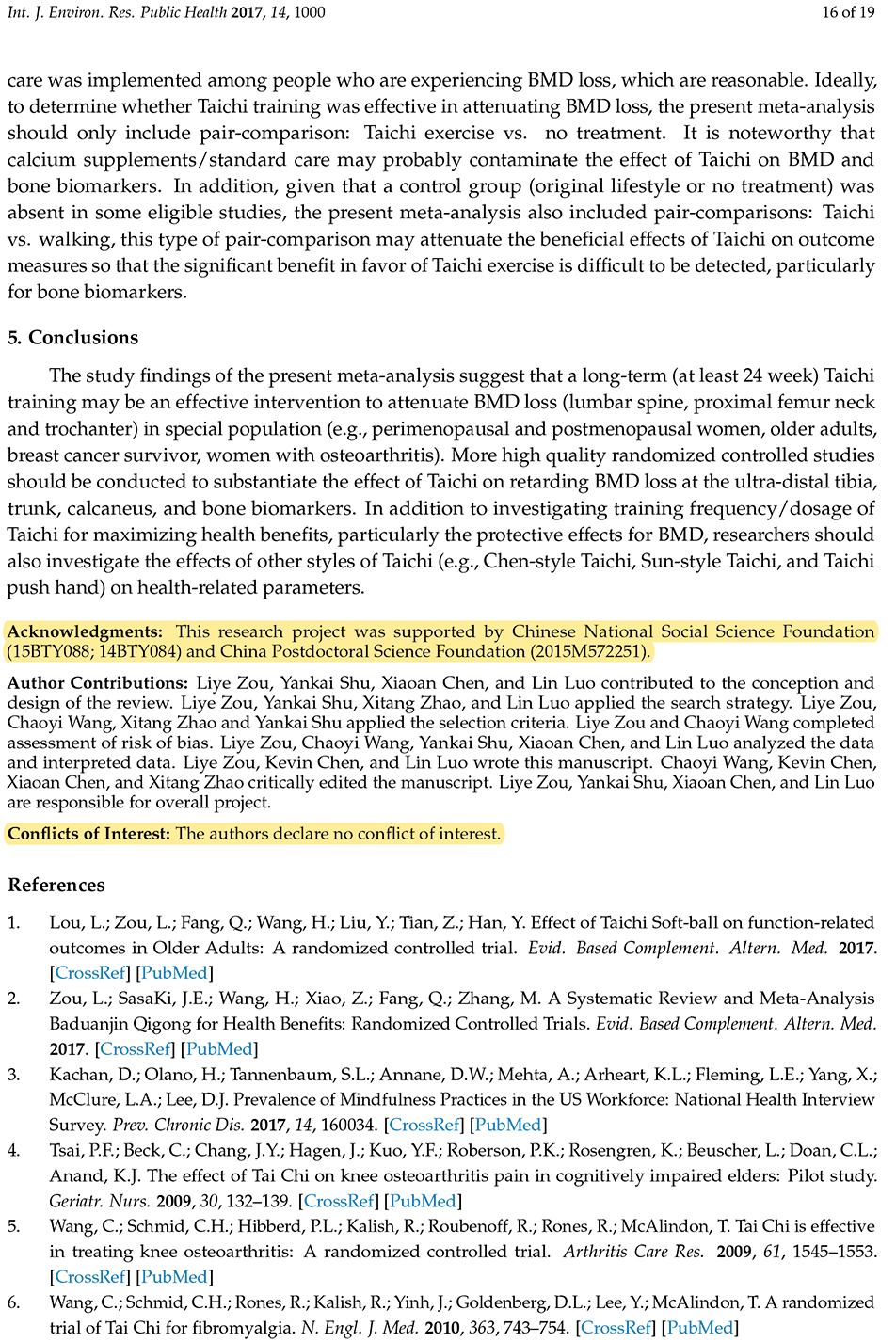

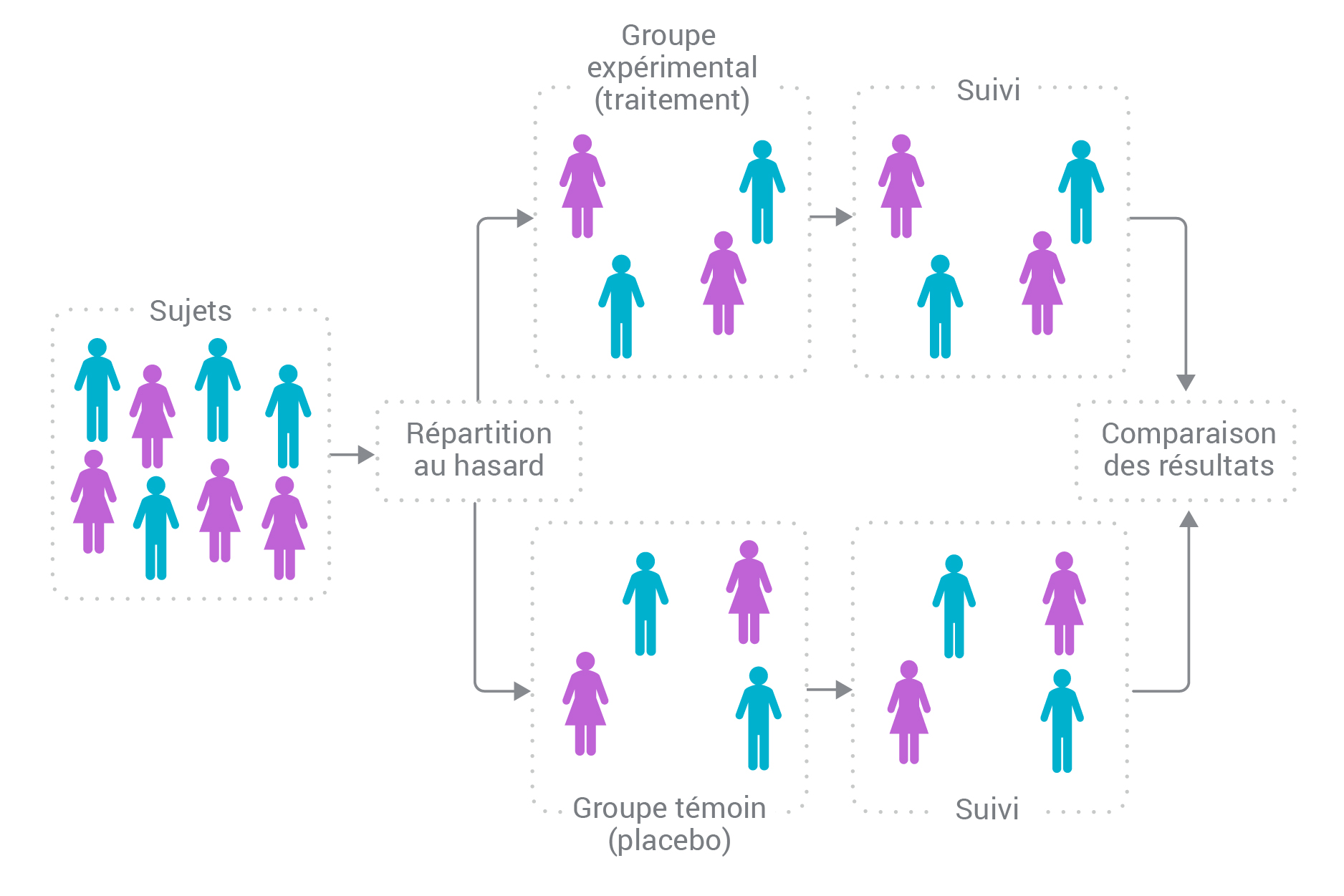

- Étape 3 : Critiquer des articles scientifiques

- Étape 4 : Appliquer les résultats à la pratique

- Étape 5 : Évaluer le processus de décision clinique

-

-

- Unité 3

-

- Êtes-vous à l’aise avec les stats?

- Qu’est-ce qu’une variable?

- Ce que disent les variables

- En quoi consistent les statistiques descriptives?

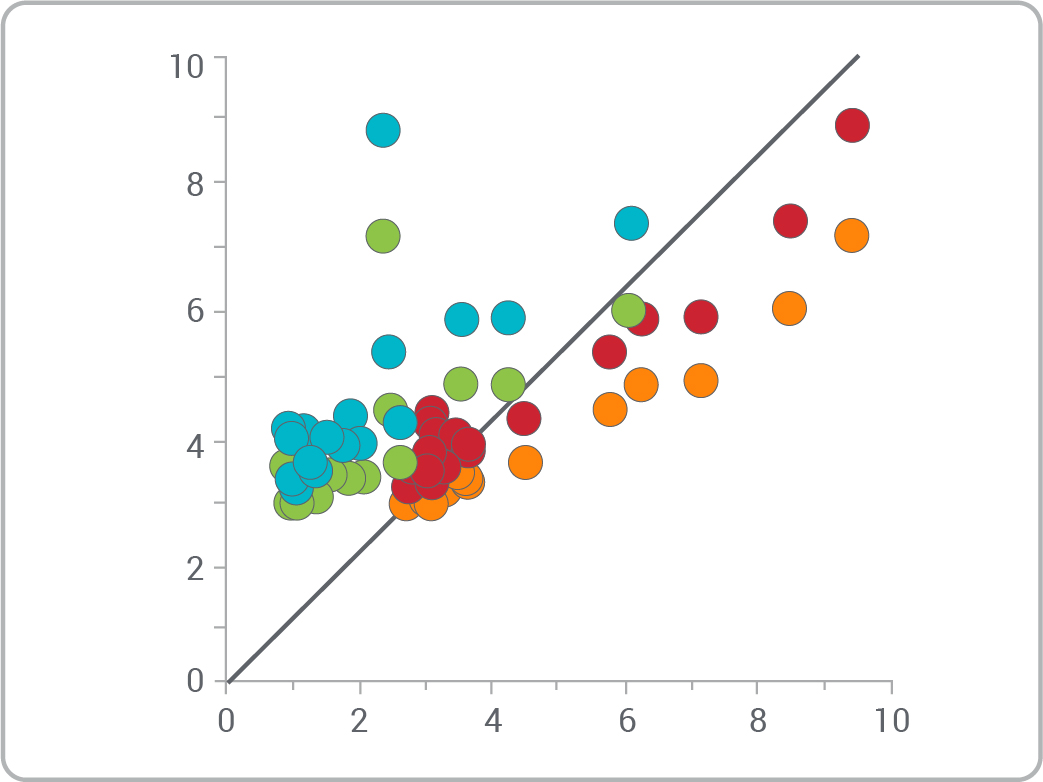

- Est-ce qu’il existe une relation entre les variables?

- Pouvez-vous reconnaître les types de relations?

- Prêt à relever le défi?

- Statistiquement significatif ou cliniquement significatif?

- Concepts clés

- Conclusion

Obtenir votre attestation

- Évaluation de l'atelier

- Examen final

-

- Ressources

-

![Un homme se promène avec un chien féroce dans un parc. Il passe par un monsieur assis sur un banc et une femme. Les deux ont peur du chien et la femme s’arrête de courir.]](assets/img/dp/Unit-2-3-bd2.jpg)