- Accueil

- Unité 1

-

-

Partez à la découverte de la pratique fondée sur les données probantes

- Une formation : un bon départ!

- Le changement de paradigme dans la pratique

- Les facteurs qui ont mené à l’émergence de la pratique fondée sur les données probantes (PFDP)

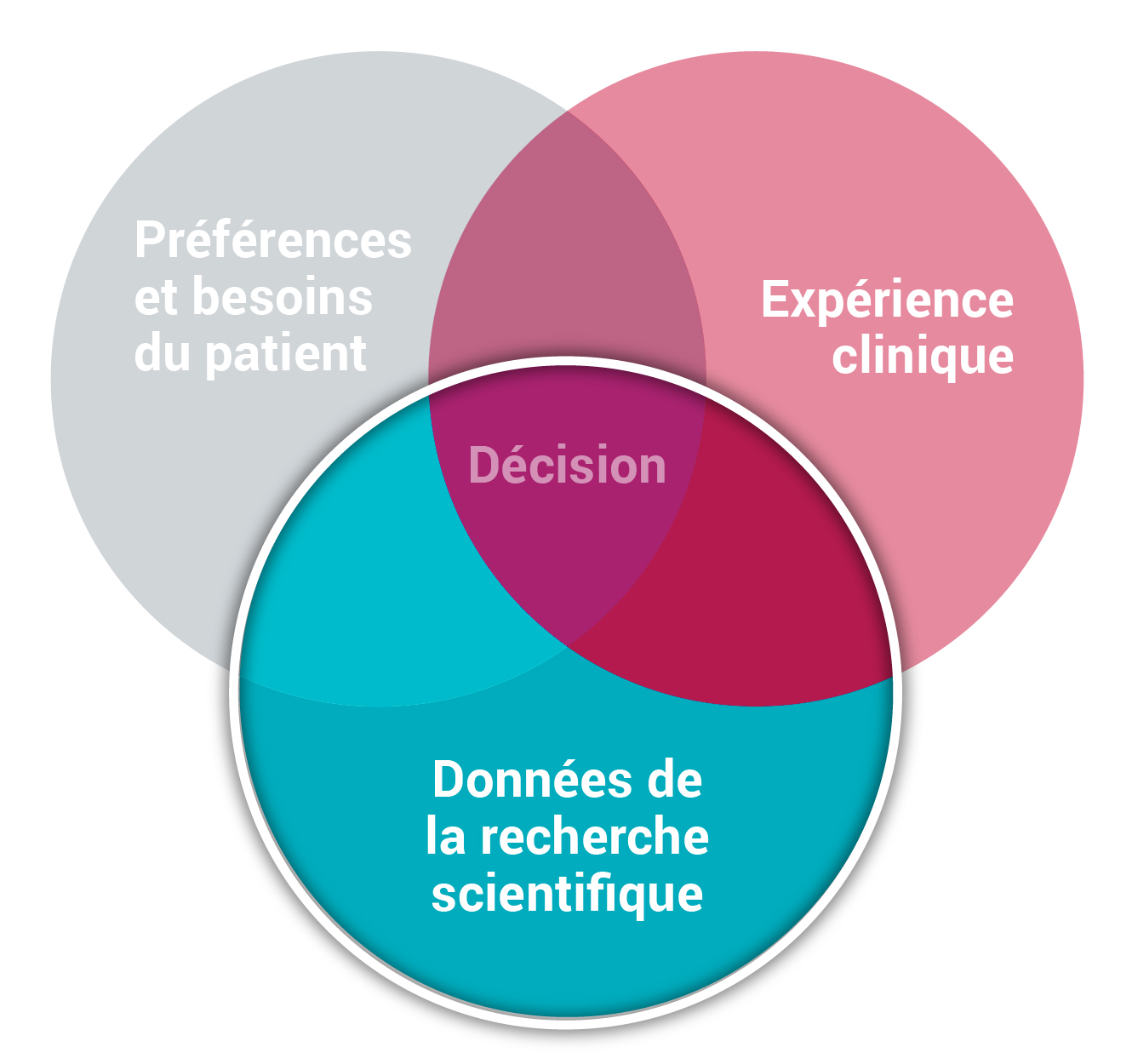

- De quoi parle-t-on?

- Des arguments pour la PFDP

- Les défis... comment les contourner?

- Question de réflexion

- Concepts clés

-

-

- Unité 2

-

-

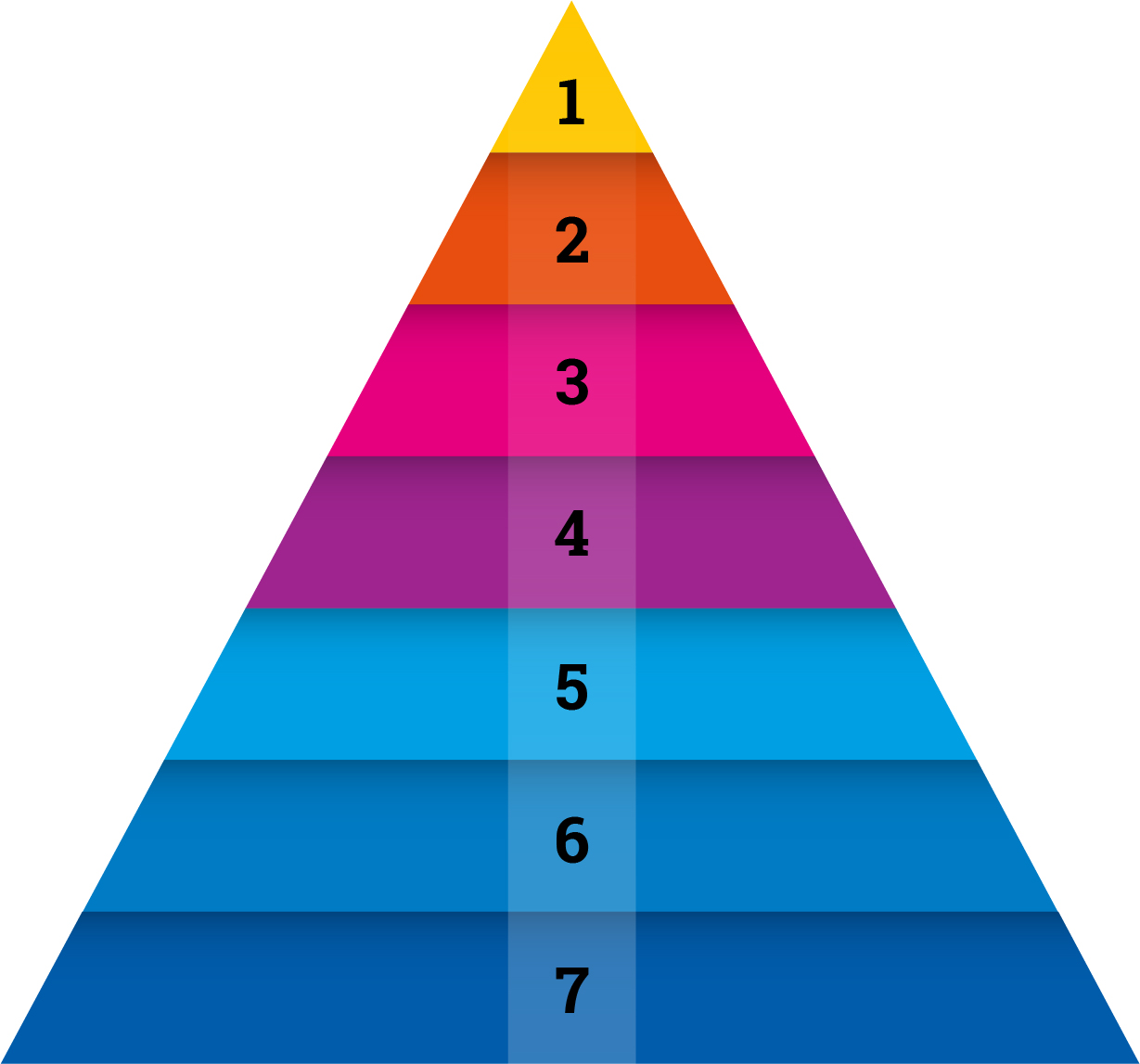

Intégrer la pratique fondée sur les données probantes en cinq étapes

- Étape 1 : Formuler une bonne question clinique

- Étape 2 : Chercher les preuves scientifiques

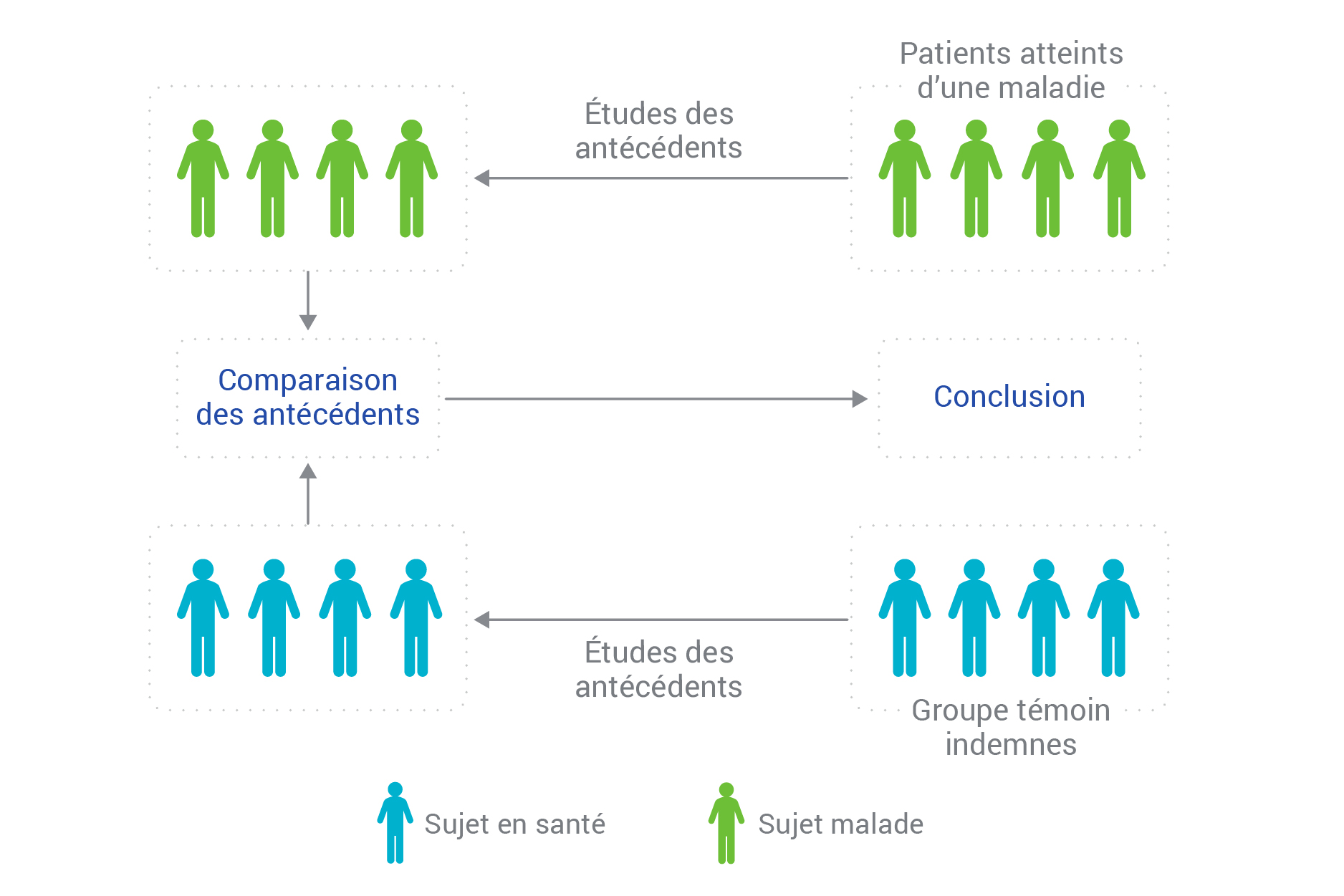

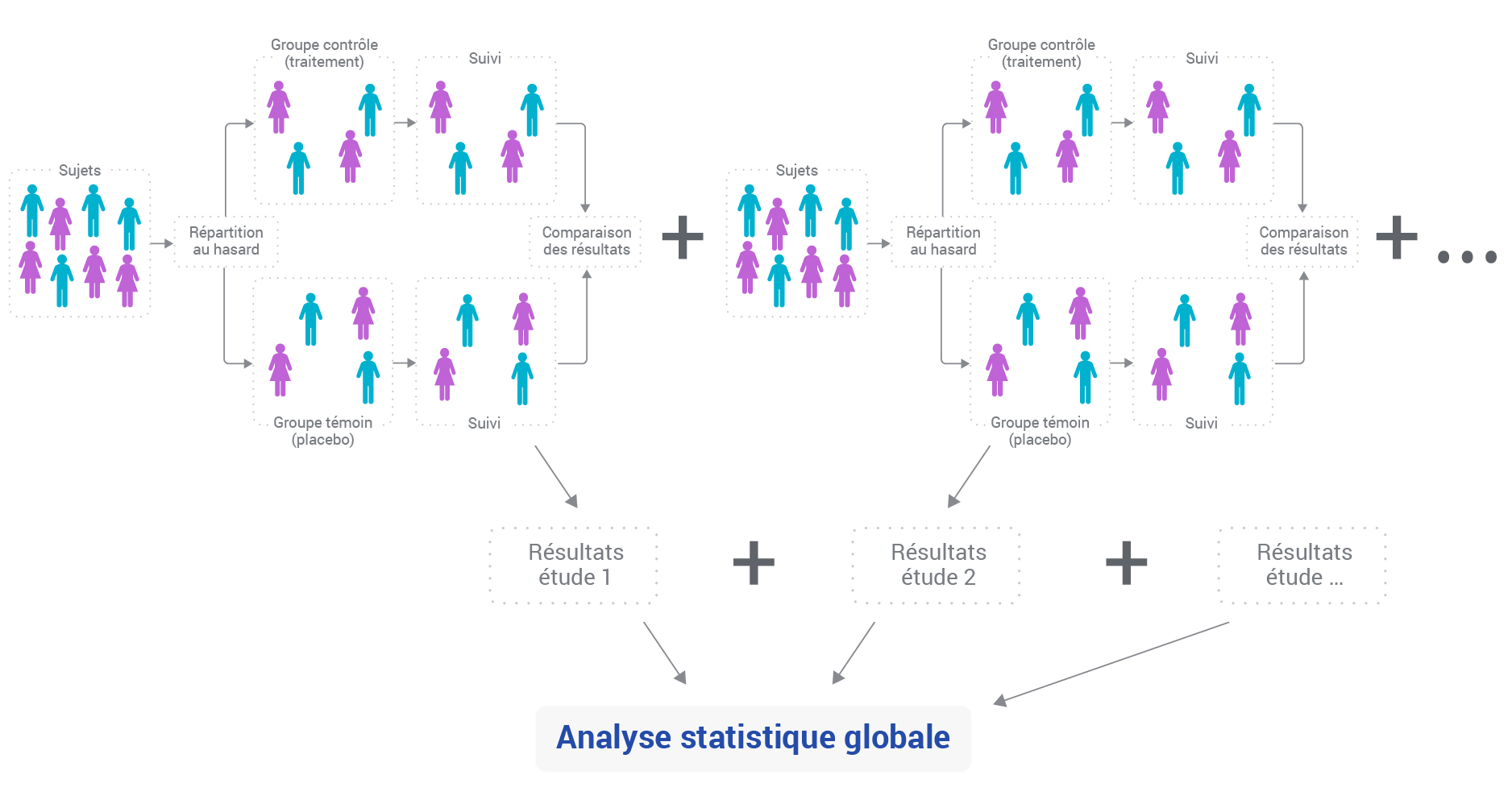

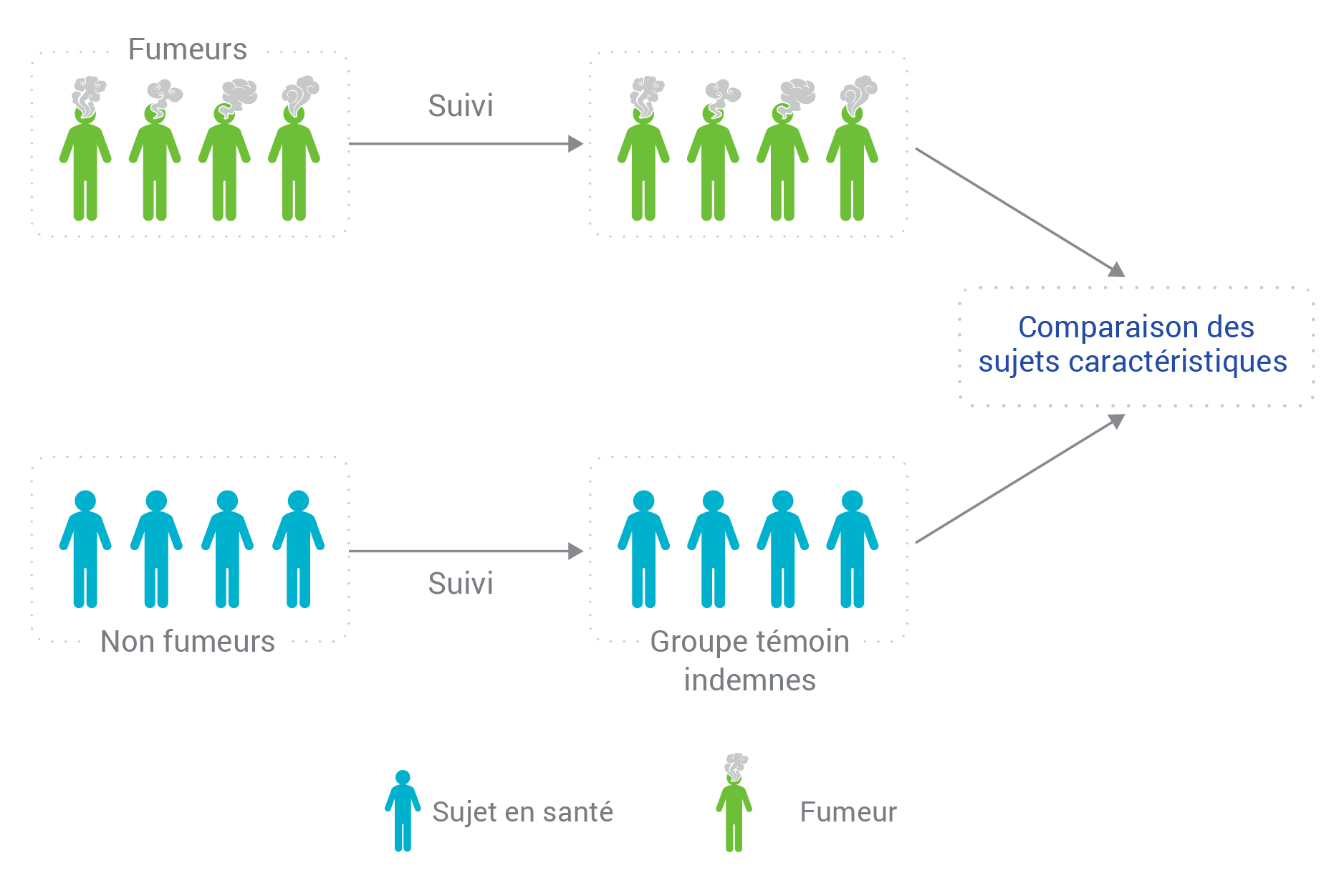

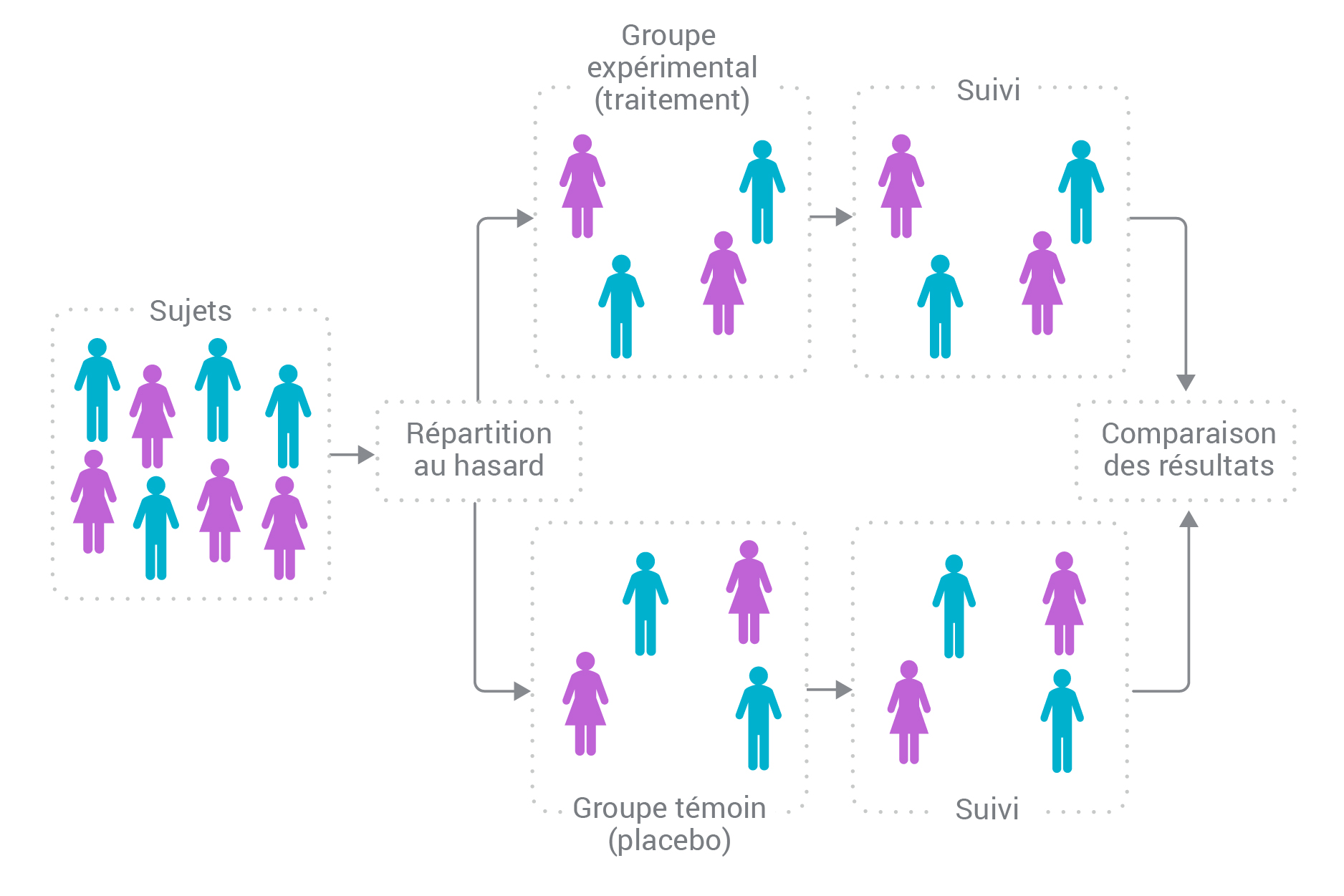

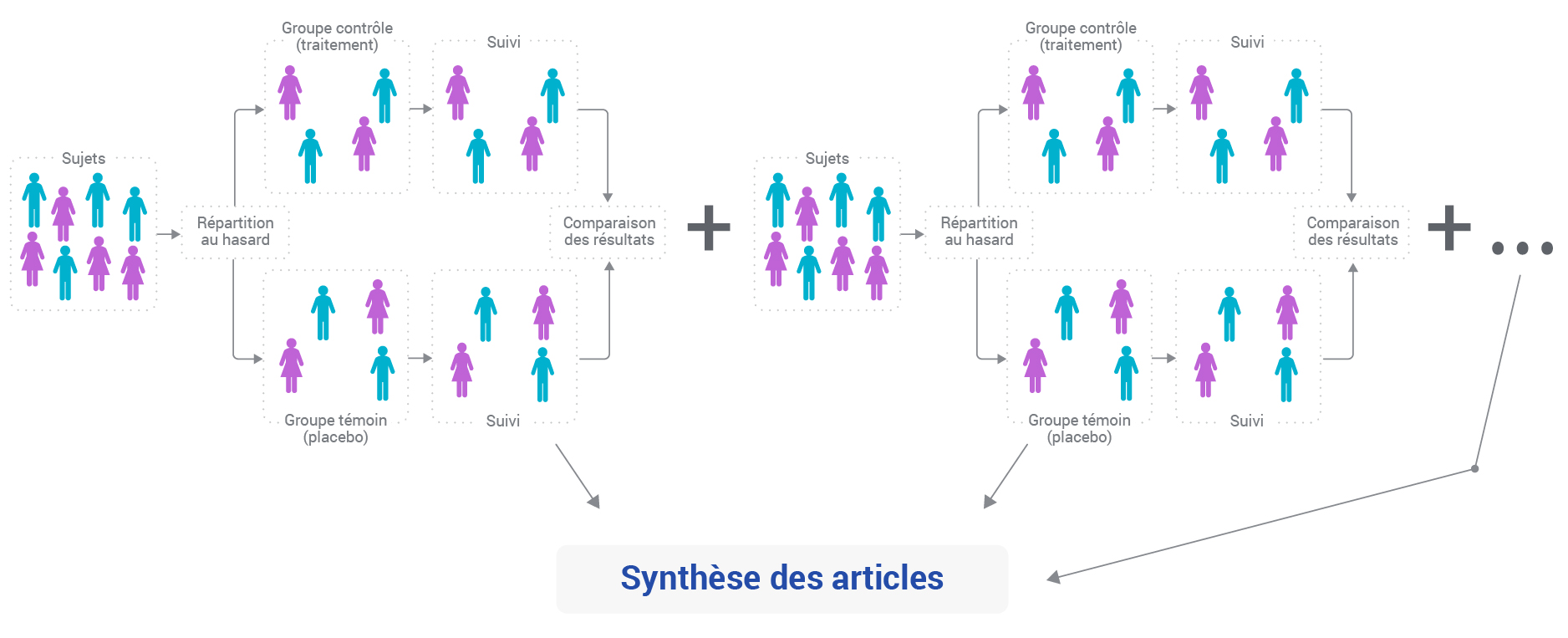

- Étape 3 : Critiquer des articles scientifiques

- Étape 4 : Appliquer les résultats à la pratique

- Étape 5 : Évaluer le processus de décision clinique

-

-

- Unité 3

-

- Êtes-vous à l’aise avec les stats?

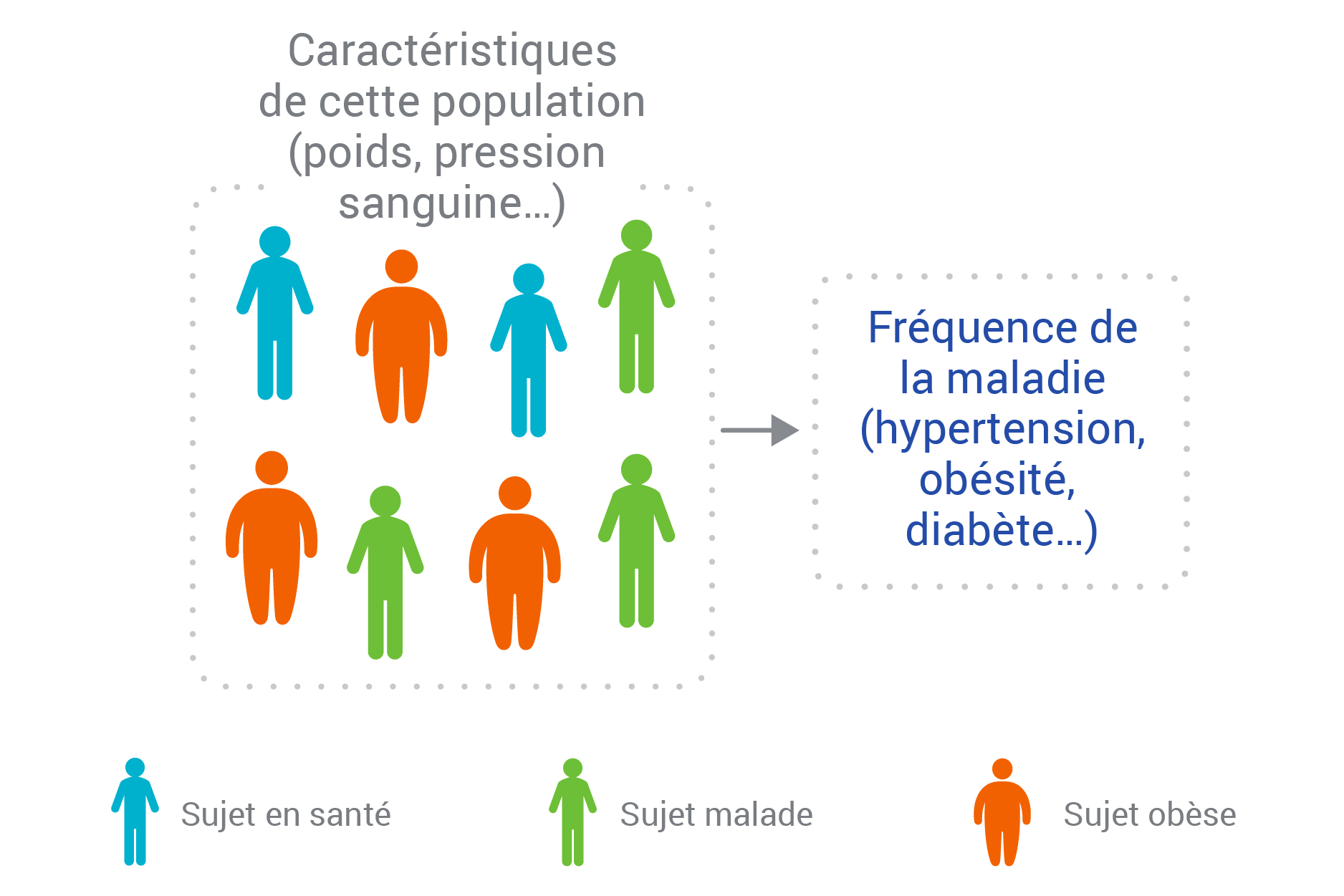

- Qu’est-ce qu’une variable?

- Ce que disent les variables

- En quoi consistent les statistiques descriptives?

- Est-ce qu’il existe une relation entre les variables?

- Pouvez-vous reconnaître les types de relations?

- Prêt à relever le défi?

- Statistiquement significatif ou cliniquement significatif?

- Concepts clés

- Conclusion

Obtenir votre attestation

- Évaluation de l'atelier

- Examen final

-

- Ressources

-