Sans permettre un diagnostic, ce type d’évaluations et de réflexions permet à l’individu de reconnaître les signaux d’alerte pouvant lui indiquer qu’il doit modifier divers aspects de sa vie afin de préserver son équilibre. Ce dernier peut alors mettre des stratégies en œuvre sur le plan physique, psychologique, social et spirituel pour gérer les stresseurs et éviter de se placer dans une situation plus risquée.

UNITÉ 4

Développer sa résilience par des stratégies variées

Orientation à l’unité 4

Dans cette unité, vous serez outillé pour Reconnecter avec vous-même et les autres pour favoriser votre mieux-être.

Qu’est-ce que la résilience?

Autrefois, la résilience était définie comme la capacité d’un individu à résister psychiquement aux épreuves de la vie.

Aujourd’hui, on la définit comme :

la propriété d’un individu à rebondir psychologiquement et assez rapidement aux épreuves de la vie.

La définition est importante, car cela ne veut pas dire pour autant une absence de déstabilisation.

En effet, le choc ressenti ou le traumatisme vécu entraînera chez la grande majorité des gens, même chez ceux démontrant de la résilience, une déstabilisation initiale marquée qui est normale, tel une poupée à base lestée qui finit toujours par revenir à la verticale, même si elle est poussée.

La résilience n’est donc pas le fait d’apprendre à gérer l’intolérable. Cependant, le mode de résilience que nous adopterons va déterminer en grande partie nos réactions au stress et notre capacité à faire face à l’adversité.

Il existe en effet deux types de résilience :

De survie : ce type de résilience est présent en situation aiguë. Elle est déclenchée par l’instinct de survie (p. ex. être dans un accident grave et vouloir survivre). Ce type de résilience prend beaucoup d’énergie et ne peut pas être déployée dans une situation à long terme, car l’individu atteindra un point de cassure.

De bien-être : ce type de résilience est celui dont nous parlerons dans cet atelier. Il s’agit d’adopter de bonnes habitudes et de nouveaux comportements de façon progressive pour mieux faire face aux stresseurs quotidiens. L’individu s’outille pour faire face aux épreuves de la vie plus adéquatement.

Téléchargez la version imprimable : Qu’est-ce que la résilience? (.pdf, 130 Ko).

Les prochaines sections abordent des stratégies pour développer votre résilience de bien-être.

La résilience : une stratégie de prévention avant tout

Questions de réflexion

Pouvez-vous nommer des occupations non obligatoires, des loisirs, que vous choisissez de pratiquer et qui vous laissent avec un sentiment de vide, d’apathie, d’avoir perdu votre temps?

Qu’est-ce que ces activités ont en commun?

Certaines activités possèdent des caractéristiques semblables à celles de la malbouffe : elles sont faciles d’accès, peuvent être exercées rapidement et requièrent peu d’efforts. Tout comme la malbouffe, elles nous touchent sur plusieurs plans : elles nous rendent léthargiques, étouffent notre enthousiasme et notre créativité, et ancrent en nous des comportements de facilité qui minent la santé.

Les gens résilients semblent délaisser ces « malactivités » au profit d’activités énergisantes et épanouissantes que les chercheurs nomment activités intentionnelles.

Tout comme une mauvaise alimentation menace la santé à long terme, la pratique d’activités-éteignoirs érode notre résilience. Il devient de plus en plus difficile avec le temps de s’engager activement dans la vie sur un mode positif et dynamique.

Il faut néanmoins s’entraîner pour développer la résilience avant que l’épreuve ne survienne... un peu comme on le fait avec notre corps!

Prévenir pour mieux rebondir

« La vie est un marathon! ». Tel un marathonien, il ne faut pas dépenser toute son énergie dans les premiers kilomètres. Il faut apprendre à maintenir un rythme raisonnable qui permettra de poursuivre sa course jusqu'à destination. Il est possible de courir plus vite par moment, lorsque les circonstances l'exigent. Cependant, de telles pratiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme lorsqu'elles se produisent régulièrement.

Il est évidemment très valorisant de s’investir à 150 % dans votre travail ou de donner beaucoup aux autres. Toutefois, pour réussir tous ces projets, vous puisez dans votre réserve de ressources.

Tôt ou tard, si vous ne remplissez pas votre réservoir, vous vous sentirez vidé, épuisé et vous ne pourrez plus continuer ainsi. Si vous faites face à un événement difficile, vous aurez de la difficulté à le surmonter. De là l’importance de discerner les stratégies qui contribueront à développer la résilience.

Nous avons vu que les causes liées au SdEP sont nombreuses et proviennent de diverses sources. La prévention doit donc toucher à toutes les sphères discutées à l’unité 3. Les écrits démontrent d’ailleurs que les stratégies pour réduire le SdEP sont plus efficaces si elles agissent de pair sur le plan personnel et organisationnel.

Comme nous l’avons vu, le stress fait partie intégrante des caractéristiques du SdEP. Les interventions et les stratégies liées à la gestion du stress s’appliquent donc pour le prévenir. Elles peuvent prendre deux grandes directions :

Stratégies de prévention de SdEP

Approche

individuelle

individuelle

- Physique

- Psychologique

- Social

- Spirituelle

Lorsque les stratégies proposées impliquent une adaptation personnelle et des réponses individualisées.

Approche organisationnelle

et institutionnelle

et institutionnelle

- Prévention

- Dépistage

Lorsque les stratégies ont pour objectif la diminution des stresseurs dans l'environnement individualisé.

Les stratégies et interventions suggérées dans le cadre de cet atelier sont principalement axées sur les approches individuelles ainsi qu’organisationnelles et institutionnelles.

Les stratégies individuelles vous sont présentées dans cette unité alors que les stratégies organisationnelles sont abordées dans l’unité 5.

Les stratégies individuelles

Quand l’individu se perçoit à risque de développer le SdEP, il doit d’abord faire une prise de conscience et une autoévaluation. Malheureusement, ce n’est habituellement pas l’individu qui décèle les premiers signes du SdEP, mais plutôt les proches et les professionnels du groupe de travail qui notent des changements chez leur collègue. Ces derniers peuvent alors orienter l’individu vers des ressources professionnelles appropriées.

Plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être mises en œuvre pour déterminer les signes physiques et psychologiques du SdEP.

Le MBI ainsi que la réflexion sur vos facteurs de risque effectués précédemment constituent un excellent point de départ.

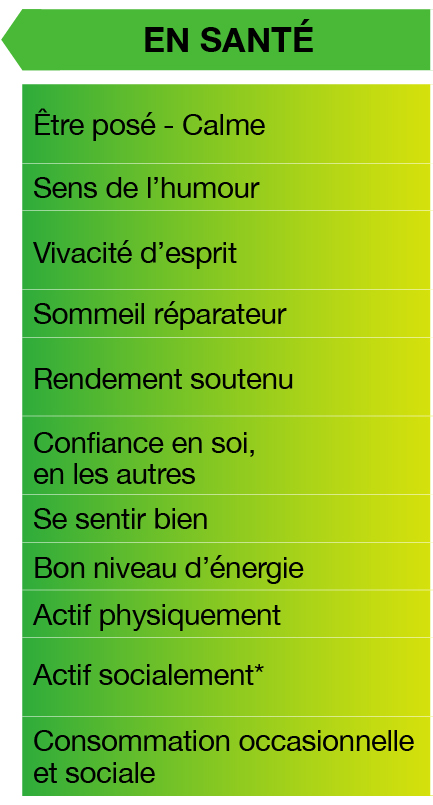

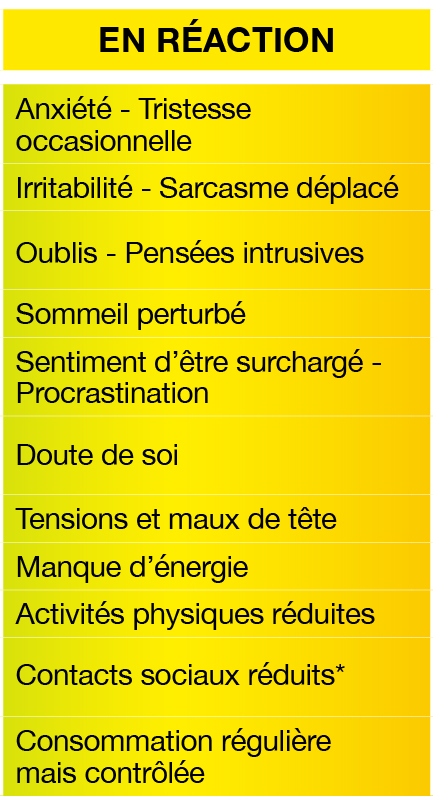

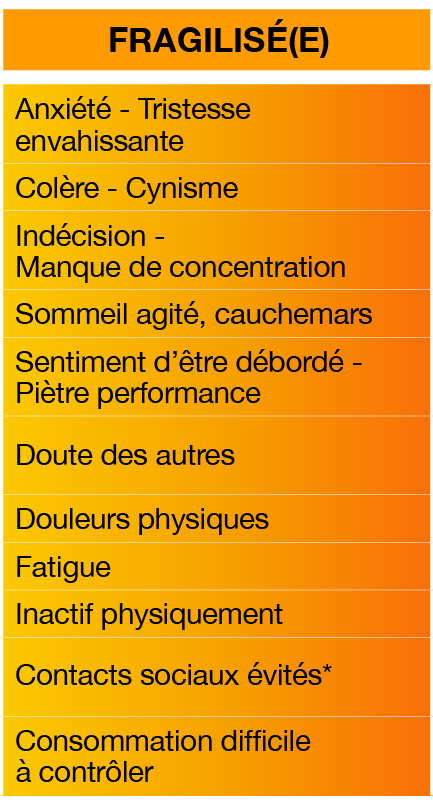

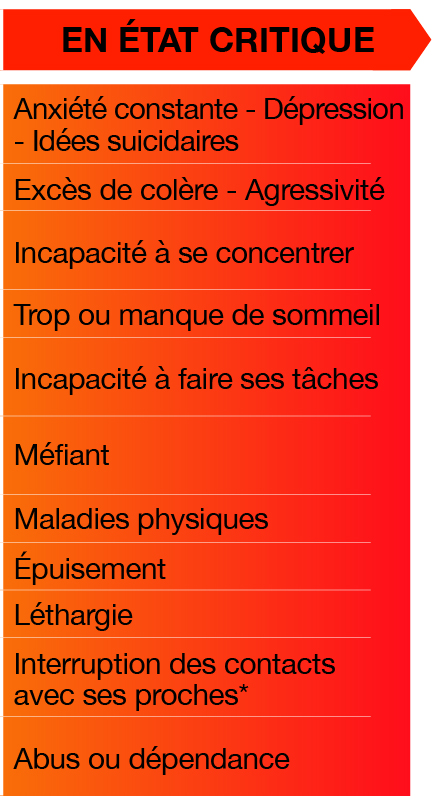

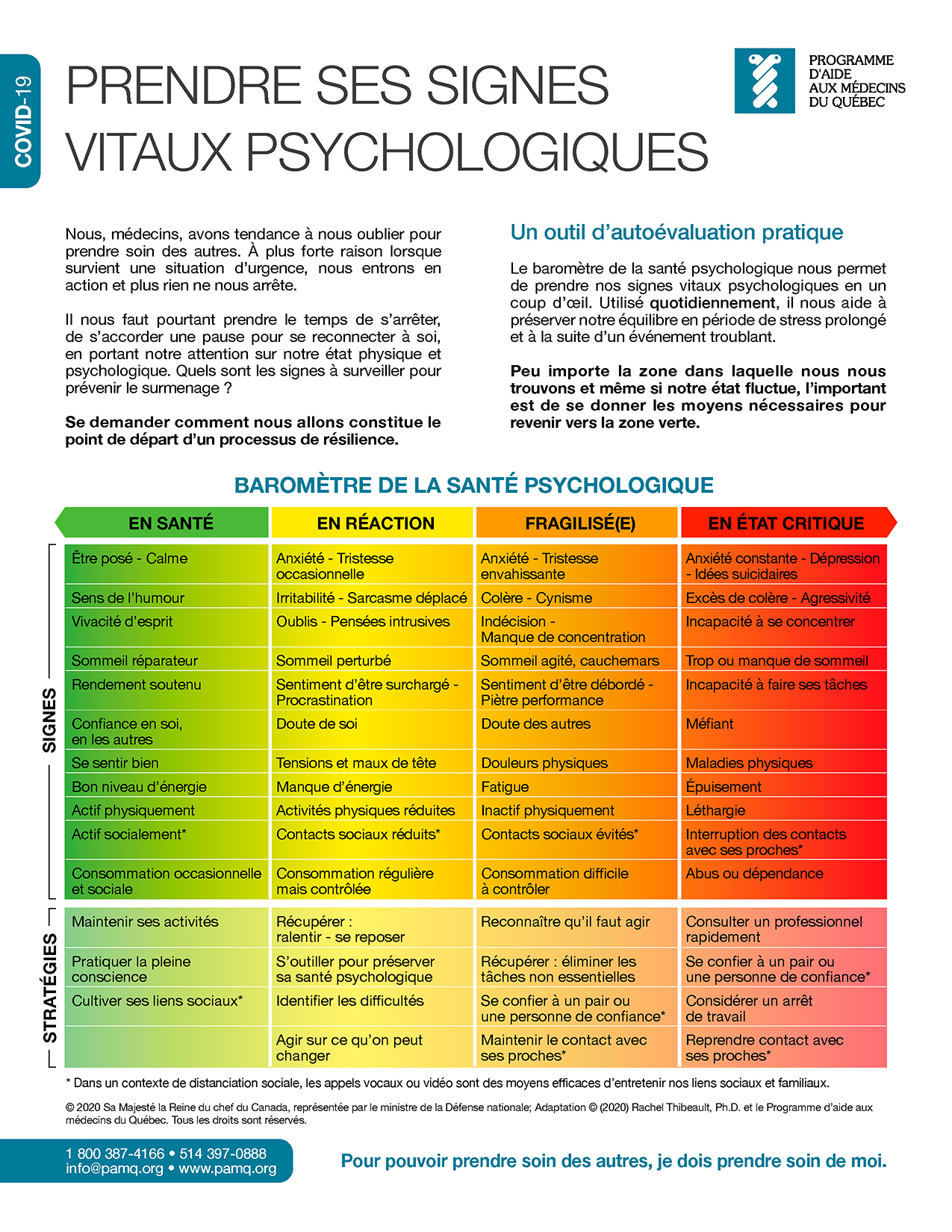

De plus, le baromètre de la santé psychologique, élaboré par Thibeault et le Programme d’aide aux médecins du Québec (2020), est fort utile non seulement pour évaluer les symptômes physiques et psychologiques, mais également pour aider la personne à instaurer des stratégies d’intervention adaptées. Cet outil incite l’individu à se réserver quotidiennement quelques minutes pour prendre un temps d’arrêt pour soi.

assignment Activité : Où suis-je sur le baromètre de la santé psychologique?

info_outline Consigne : cliquez sur la couleur correspondant à vos signes de santé pour découvrir les stratégies d’intervention qui y sont associées. Celles-ci apparaitront sous le tableau dans la section « Stratégies ».

BAROMÈTRE DE LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

SIGNES

Le baromètre de la santé psychologique vous permet de prendre vos signes vitaux psychologiques. Les stratégies pour rester en santé sont :

- Maintenir ses activités

- Pratiquer la pleine conscience

- Cultiver ses liens sociaux (dans un contexte de distanciation sociale, les appels vocaux ou vidéo sont des moyens efficaces d’entretenir nos liens sociaux et familiaux)

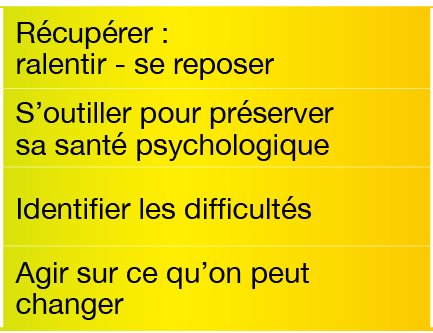

Le baromètre de la santé psychologique vous permet de prendre vos signes vitaux psychologiques. Les stratégies pour en réaction sont :

- Récupérer : ralentir - se reposer

- S’outiller pour préserver sa santé psychologique

- Identifier les difficultés

- Agir sur ce qu’on peut changer

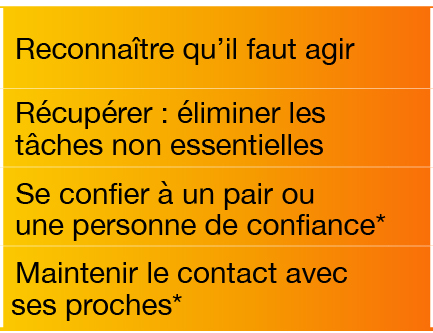

Le baromètre de la santé psychologique vous permet de prendre vos signes vitaux psychologiques. Les stratégies pour fragilisé(e) sont :

- Reconnaître qu’il faut agir

- Récupérer : éliminer les tâches non essentielles

- Se confier à un pair ou une personne de confiance (dans un contexte de distanciation sociale, les appels vocaux ou vidéo sont des moyens efficaces d’entretenir nos liens sociaux et familiaux)

- Maintenir le contact avec ses proches (dans un contexte de distanciation sociale, les appels vocaux ou vidéo sont des moyens efficaces d’entretenir nos liens sociaux et familiaux)

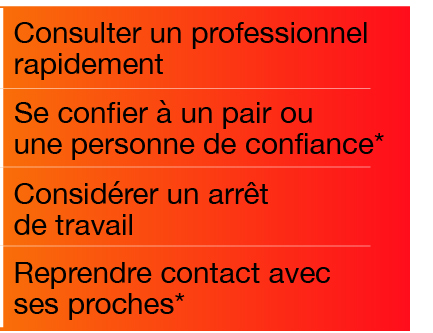

Le baromètre de la santé psychologique vous permet de prendre vos signes vitaux psychologiques. Les stratégies pour en état critique sont :

- Consulter un professionnel rapidement

- Se confier à un pair ou une personne de confiance (dans un contexte de distanciation sociale, les appels vocaux ou vidéo sont des moyens efficaces d’entretenir nos liens sociaux et familiaux)

- Considérer un arrêt de travail

- Reprendre contact avec ses proches (dans un contexte de distanciation sociale, les appels vocaux ou vidéo sont des moyens efficaces d’entretenir nos liens sociaux et familiaux)

* Dans un contexte de distanciation sociale, les appels vocaux ou vidéo sont des moyens efficaces d’entretenir nos liens sociaux et familiaux.

Référence

Nous vous invitons à ajouter l’outil Baromètre de la santé psychologique à votre panier .

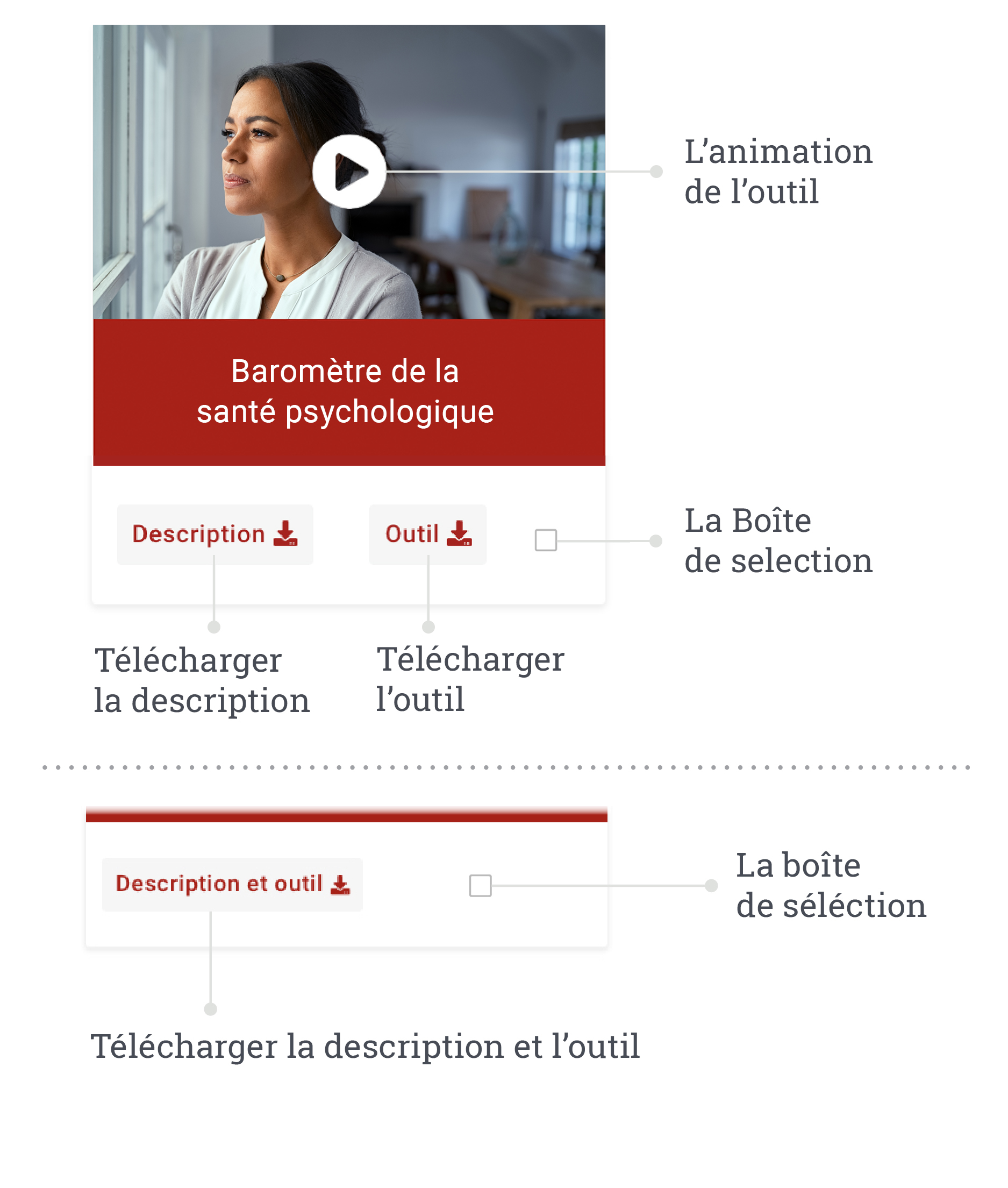

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton ou sur le X.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

Le baromètre de la santé psychologique, élaboré par Thibeault et le Programme d’aide aux médecins du Québec (2020), est fort utile non seulement pour évaluer les symptômes physiques et psychologiques, mais également pour aider la personne à instaurer des stratégies d’intervention adaptées. Cet outil incite l’individu à se réserver quotidiennement quelques minutes pour prendre un temps d’arrêt pour lui.

Les signes vitaux psychologiques sont présentés sous un continuum qui permet de cibler la zone dans laquelle l’individu se situe. Des stratégies sont proposées pour chacune de ces zones.

Outil

Rappelez-vous qu’il est essentiel d’aller chercher de l’aide professionnelle si vous êtes dans la phase de SdEP ou la phase du SdEP chronique (selon le modèle à cinq étapes de De Hert, 2020 ) ou encore en état critique sur le baromètre de la santé psychologique, car les stratégies à elles seules ne seront pas suffisantes.

À la suite des concepts-clés présentés ci-dessous, vous approfondirez chacune des stratégies individuelles.

Concepts clés

Cette unité a introduit la résilience, la prévention de SdEP par les approches individuelles ainsi qu’organisationnelles et institutionnelles. Il importe de retenir les éléments suivants :

- Il est possible de s’entraîner pour être en mesure de rebondir psychologiquement et plus rapidement aux épreuves de la vie, c’est-à-dire à devenir plus résilient.

- Les moyens de développer notre résilience et de réduire le SdEP doivent agir sur le plan personnel et organisationnel.

- L’individu doit faire une prise de conscience et une autoévaluation de ses signes et symptômes régulièrement s’il se sent à risque de développer un SdEP.

Votre cheminement dans l’atelier

Découvrez les stratégies individuelles que nous proposent les auteurs pour prévenir le SdEP en cliquant sur chacun des boutons suivants :