Sans doute avez-vous répondu que vous évaluez régulièrement votre stagiaire et que vous utilisez un ou deux outils pour faciliter le processus d’évaluation de ses compétences. Les sections suivantes vous donneront quelques suggestions pour améliorer votre collecte d’information.

UNITÉ 3

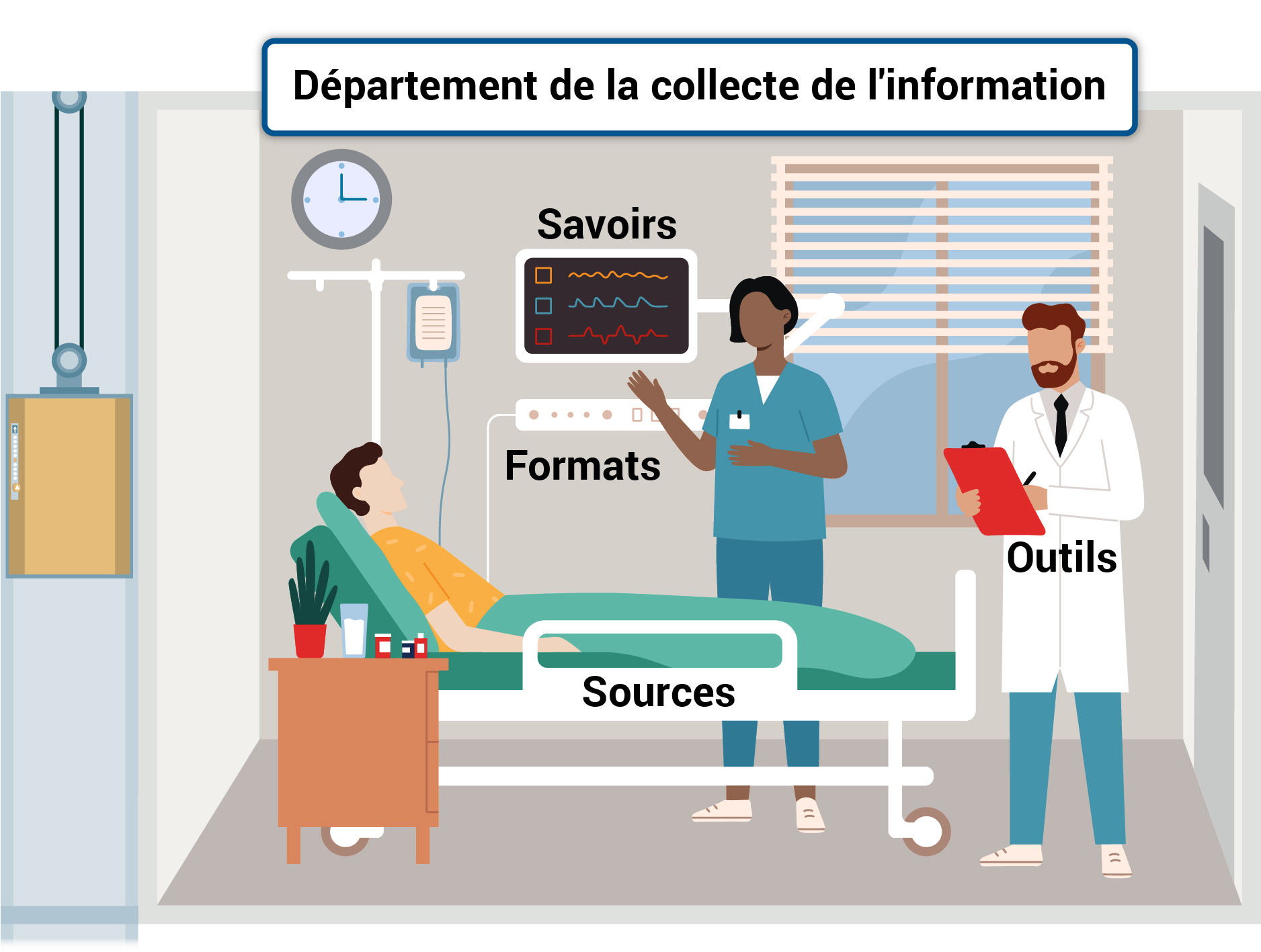

Collecter l’information : quoi et comment?

Orientation à l’unité 3

Dans cette unité, vous serez appelé à réfléchir sur les éléments pertinents à recueillir concernant les comportements de votre stagiaire pour être en mesure de réaliser son évaluation. Nous verrons comment la collecte d’information peut être effectuée de façon rigoureuse afin qu’elle soit représentative des compétences de ce dernier.

Collecte

Introduction à la collecte d’information

Nous avons abordé l’importance de planifier l’évaluation et de créer un climat sain pour faciliter sa démarche. Afin de réaliser une évaluation juste du rendement, il importe également de préciser à l’avance les éléments à évaluer et les façons de rassembler les renseignements pertinents. L’étape suivante consiste en fait à réaliser une collecte d’information de façon continue et à garder des traces des apprentissages de l’apprenant.

Question de réflexion

info_outline Consignes :

- Répondez à la question dans l’encadré ci-dessous.

- Sauvegardez votre réponse pour la bonifier au besoin plus tard dans cette unité.

Des sources et des moments multiples nécessaires

L’étape de collecte d’information doit être effectuée rigoureusement par diverses méthodes et à différents moments pour rassembler, tout au long du stage, les informations permettant d’obtenir la meilleure représentation du rendement du stagiaire et de suivre l’évolution de son apprentissage.

En fait, le superviseur doit tenter de prendre plusieurs « photos » du stagiaire pour se faire un portait complet de son rendement.

Qu’entend-on par méthodes et moments multiples?

info_outline Consignes :

- Cliquez sur les boîtes pour plus de détails.

- Cliquez sur le bouton « Fermer » ou le X pour refermer la fenêtre.

Méthodes multiples

Moments multiples

La collecte sur les trois savoirs

Le superviseur a un rôle important pour permettre au stagiaire d’acquérir les trois savoirs.

L'évaluation du rendement est d’ailleurs un processus transparent et continu qui s'inscrit dans un contexte d'apprentissage des trois savoirs. Nous avons vu plus tôt dans l’unité 1 que l’évaluation permettait de se rendre compte des ressources internes que le stagiaire mobilisait dans diverses situations. Ces ressources internes font justement appel aux savoirs sur lesquels le superviseur collecte de l’information par diverses stratégies.

Le processus évaluatif est dit incomplet s’il ne se rapporte pas aux trois savoirs et cette situation peut nuire au stagiaire. Bien que plusieurs superviseurs tendent à laisser une large place à l’acquisition du savoir-faire, l’évaluation du rendement ne se limite pas à ce type d’apprentissage.

Question de réflexion

Pouvez-vous nommer des exemples de chacun des savoirs sur lesquels vous collectez des informations pour évaluer votre stagiaire?

info_outline Consignes :

- Répondez à la question dans les encadrés ci-dessous.

- Cliquez sur « Sauvegarder » pour conserver vos réponses.

Sans doute avez-vous répondu facilement à cette question. Néanmoins, le fait de rehausser vos connaissances sur les différents types de savoir pourra vous aider à effectuer une collecte d’information plus complète. Consultez la section suivante pour valider vos connaissances.

info_outline Consigne : cliquez sur chaque savoir pour plus de détails.

La notion de compétence est étroitement liée aux trois savoirs. Elle fait référence au savoir-agir complexe du stagiaire qui lui permet d’utiliser ses ressources pour bien accomplir ses tâches professionnelles.

Les compétences sont dynamiques et toujours en évolution et la collecte d’information par le superviseur permet de voir cette évolution et de mettre en œuvre les stratégies d’encadrement appropriées face aux défis que comportent les différents savoirs.

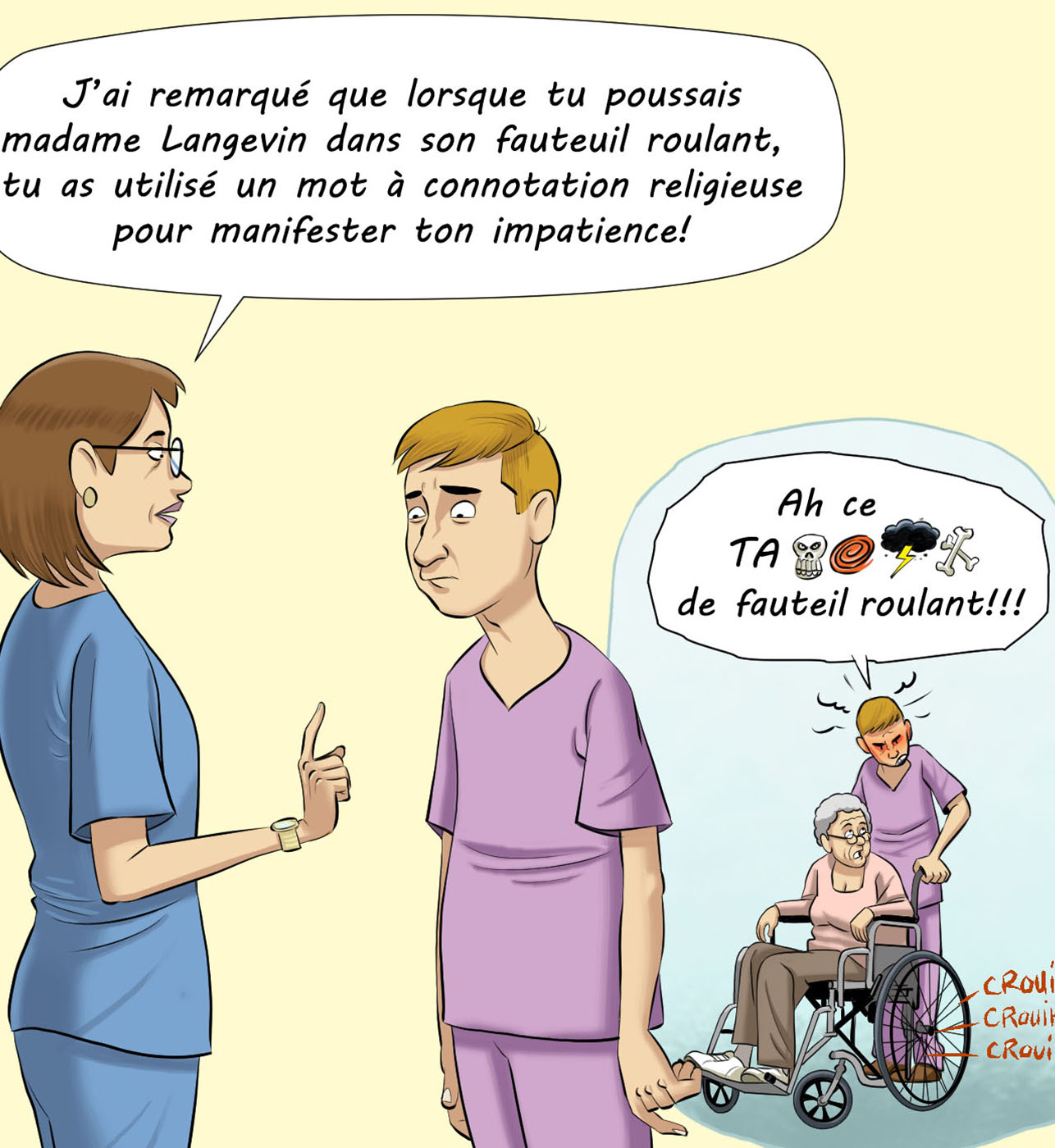

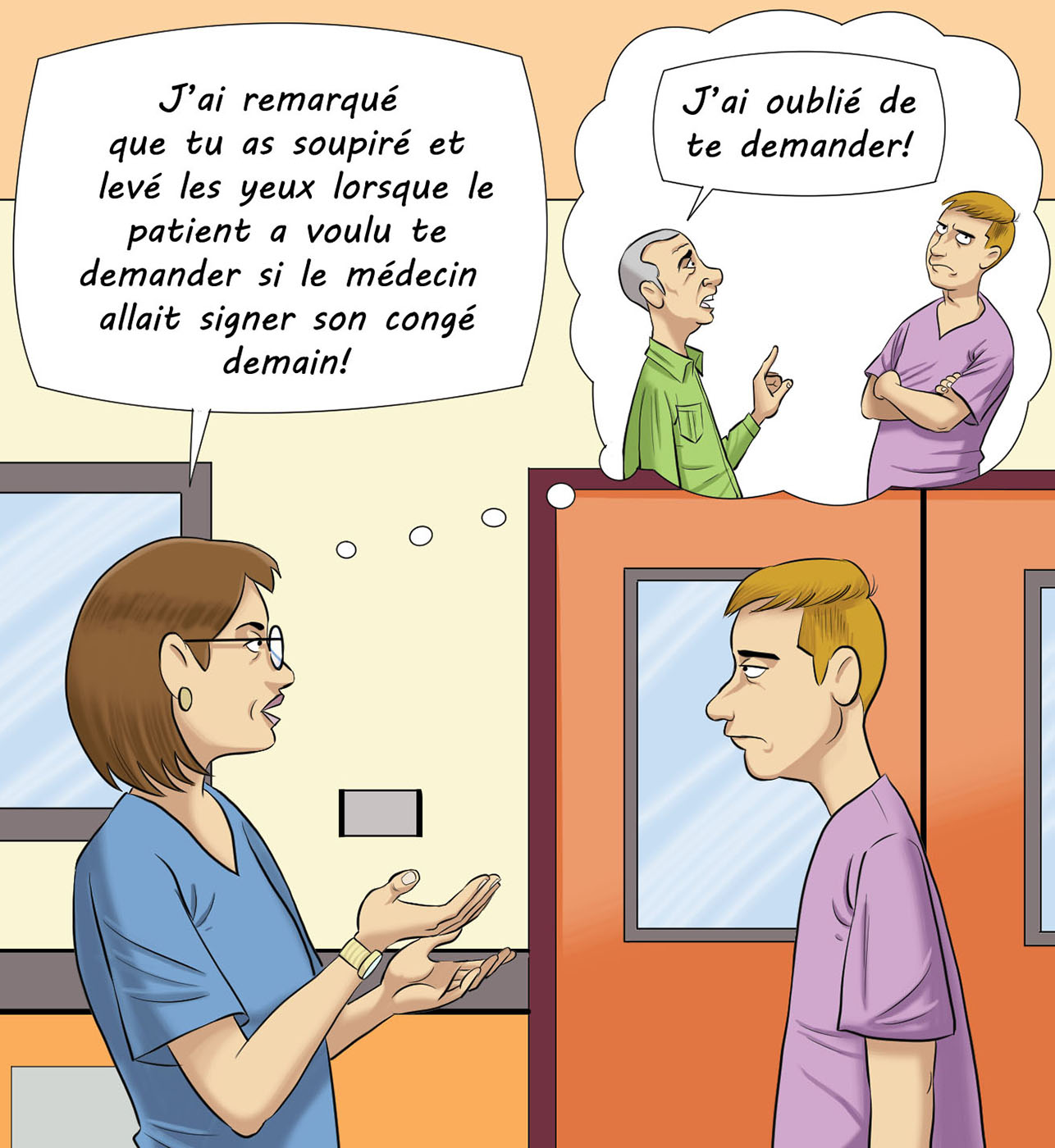

Des faits, rien que des faits!

L’un des fondements stipule que l'évaluation du rendement doit s'appuyer sur des faits, c'est-à-dire sur des signes concrets, sur ce que fait réellement le stagiaire.

Les faits sont des observations attentives des phénomènes tels qu'ils se produisent, sans volonté de les modifier et sur lesquels tous sont d’accord.

Les faits observés sont donc exempts :

- des émotions ressenties;

- de notre interprétation;

- de nos impressions ou jugements de valeur.

Dans l’activité qui suit, observons Caroline et Isabelle, deux collègues de travail qui discutent de l'importance de s'appuyer sur des faits. Est-ce que Caroline comprend bien ce que cela veut dire?

assignment Activité : S’appuyer sur des faits

info_outline Consignes :

- Visionnez la capsule vidéo en cliquant sur le bouton. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira.

- Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de la vidéo.

- Répondez ensuite à la question.

- Cliquez sur « Rétroaction » pour comparer vos réponses à nos suggestions.

Note : Vos réponses ne sont pas sauvegardées.

Vous avez sans doute compris que Caroline ne s’appuyait pas sur des faits précis pour donner sa rétroaction en se limitant au nombre de pages inhabituel pour ce type de travail. Caroline en déduit même que sa stagiaire a de la difficulté à intégrer la rétroaction puisqu’elle ne change pas sa façon de prendre ses notes. Si la rétroaction portait davantage sur des faits, il se peut que la stagiaire de Caroline adopte une attitude plus positive suivant la rétroaction.

Voici des faits qu’elle aurait pu noter et des éléments qu’elle aurait pu suggérer à la stagiaire afin qu’elle s’améliore :

« Tu réécris plusieurs fois un mot très long. Une fois que tu l’as écrit au complet la première fois, suivi de son abréviation, tu peux écrire juste l’abréviation. »

« La plupart de tes phrases sont longues car elles comportent un sujet, un verbe et un complément. Pour raccourcir ton texte, il faudrait écrire seulement des énoncés. »

« Tes observations sont suivies de nombreux exemples. Je te suggère d’en présenter un ou deux seulement. »

Exemples :

- Amplitude articulaire active (A.A.)

- Antécédents (ATCD)

- Douleur augmentée au repos, orienté aux trois sphères, diminution de l’autonomie aux activités de la vie quotidienne, discours tangentiel, habiletés motrices dans la norme, etc.

- Absence du pronom « je » dans le vocabulaire de l’enfant – « moi dormir fatigué, veux pomme rouge ».

Voici des éléments importants à retenir pour la collecte d’information. Noter les faits :

Noter les faits au fur et à mesure au cours de la journée. Éviter les faits sans suite ou sans respect de l’ordre des événements.

Éviter de noter des faits imprécis tels que : le stagiaire oublie souvent de se présenter. Il est important de noter la situation de façon détaillée pour bien situer le comportement comme le nom du patient, la date, l’intervention effectuée, etc.

Décrire des observations qui correspondent à une certitude, éviter d’aller au-delà de ce qui est observé et de faire des hypothèses.

Par exemple, si le superviseur note : « Il a failli faire une erreur de médicament », il exprime une inquiétude, une possibilité ou une extrapolation, non pas un fait. Il devrait plutôt commenter sur le comportement observé, c'est-à-dire ce qui le mène à penser qu'une erreur aurait pu être commise. Il notera alors que le stagiaire n’a pas vérifié le dosage du médicament ou le bracelet d'identification du patient, ces deux actions faisant partie des cinq vérifications essentielles avant de donner un médicament.

La collecte d’information est donc un inventaire des faits se manifestant sous formes de comportements, de paroles, de gestes ou postures, d’attitudes.

Découvrez des exemples illustrés de faits!

info_outline Consigne : cliquez sur les symboles pour agrandir les images.

Les outils de collecte : faire le bon choix

La collecte d’information demande l’utilisation d’outils fiables qui permettent de mesurer les trois savoirs de façon objective.

Les outils de collecte d’information prennent différentes formes, mais ils consistent généralement en des documents qui consignent des commentaires, des lettres ou des chiffres représentant le rendement du stagiaire.

Les outils sont nécessaires pour :

- Récolter les données quantitatives et qualitatives sur le rendement du stagiaire (trois savoirs)

- Garder en mémoire les faits

- Faciliter la rétroaction

- Soutenir l’apprentissage du stagiaire

- Soutenir la prise de décision

- Conserver des preuves dans des situations problématiques

Le choix des instruments pour évaluer le rendement du stagiaire est crucial et doit être réfléchi. Il dépendra entre autres du :

- But de l’évaluation (formative ou sommative)

- Savoir à évaluer

- Contexte

- Type de supervision (directe ou indirecte

Évidemment, une panoplie d’outils doivent être sélectionnés car un seul outil ne saurait à lui seul être représentatif de tous les savoirs du stagiaire.

Les différents outils ont des avantages et des désavantages et doivent se compléter afin de donner un portait juste de la situation.

info_outline Consigne : tournez les cartes suivantes pour en savoir plus.

Les outils retenus devront être :

Efficients

Efficients :

C’est-à-dire utiles pour évaluer votre stagiaire et facile à employer (temps, disponibilité, etc.)

Pertinents

Pertinents :

C’est-à-dire que les bons outils permettent d’évaluer spécifiquement les compétences

Efficaces

Efficaces :

C’est-à-dire qu’ils permettront de porter un jugement juste (fondé sur les faits)

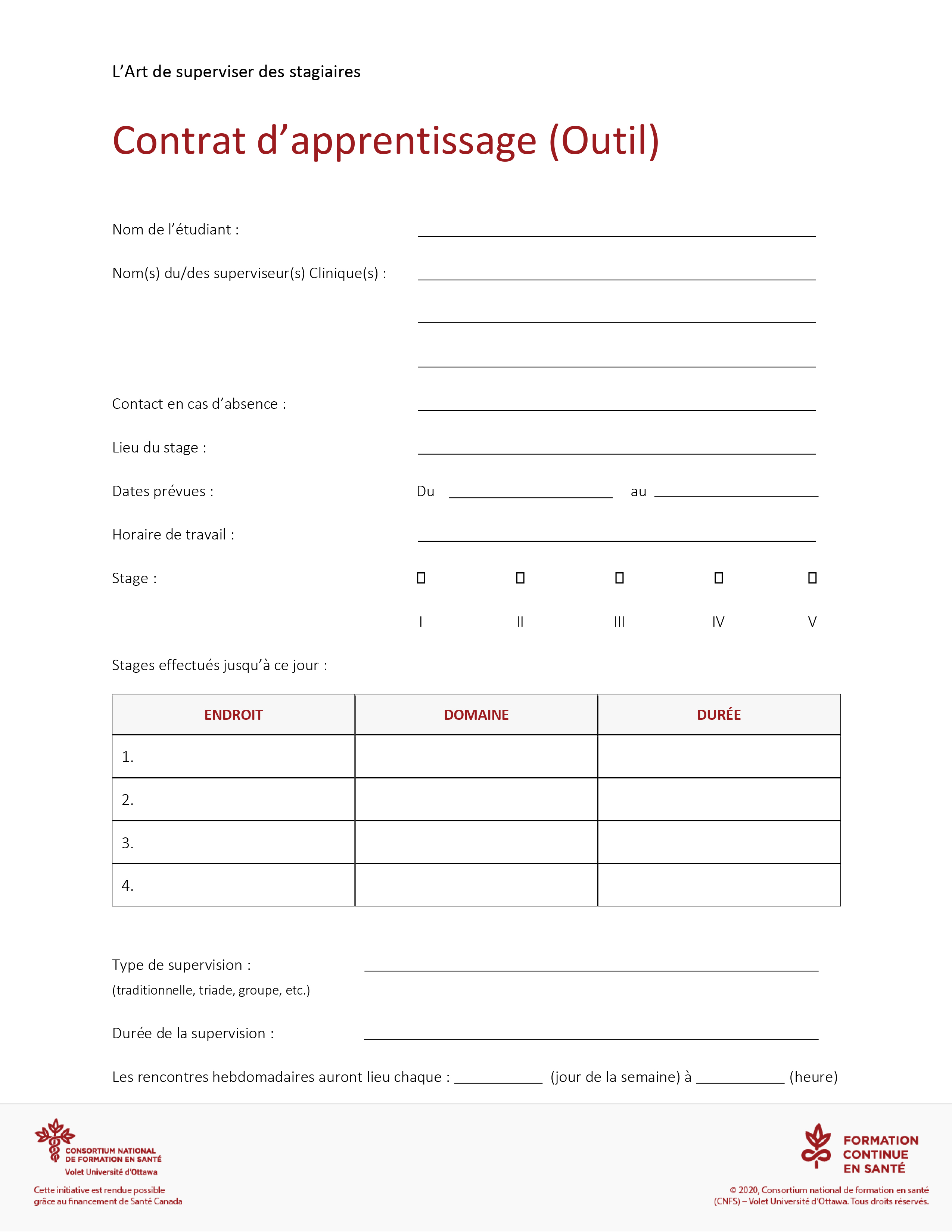

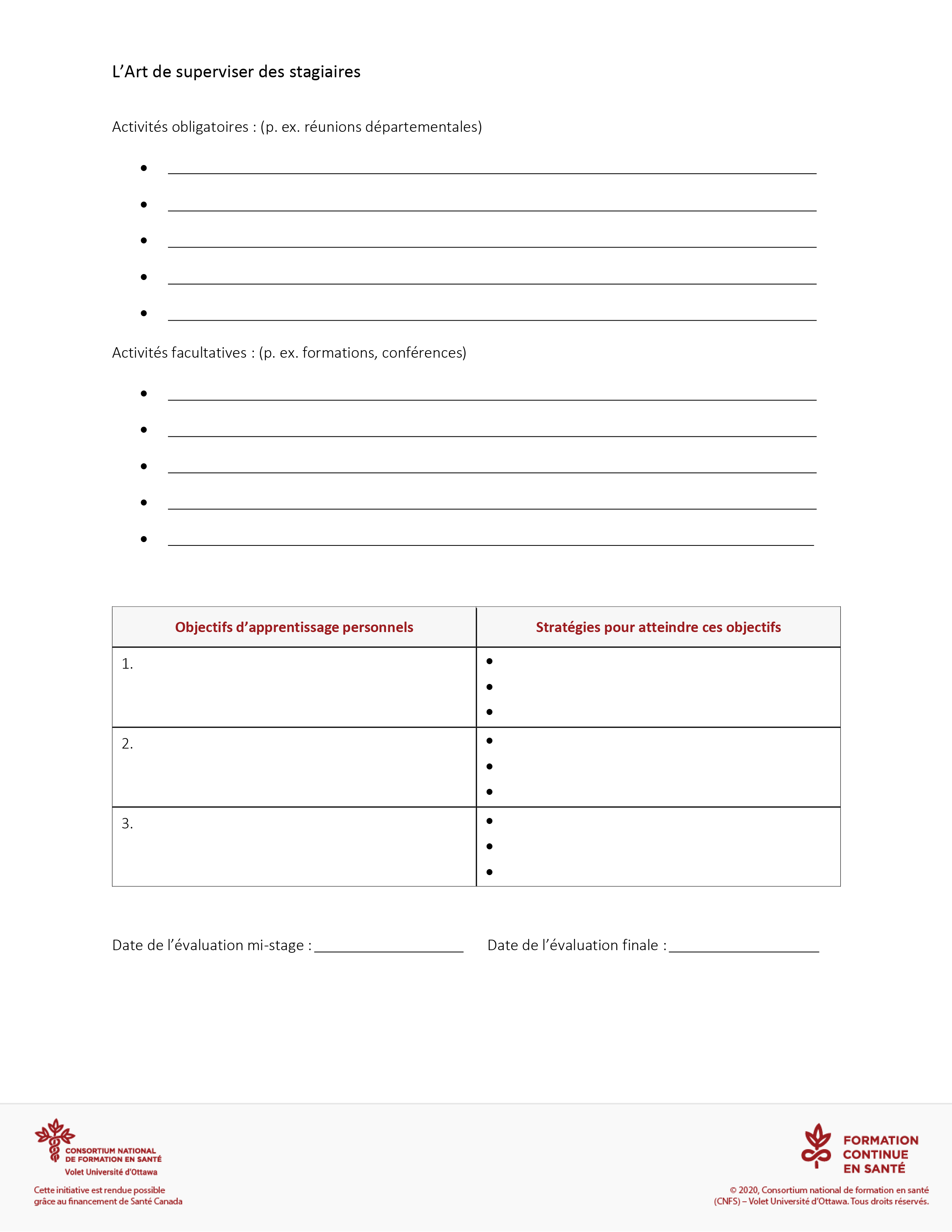

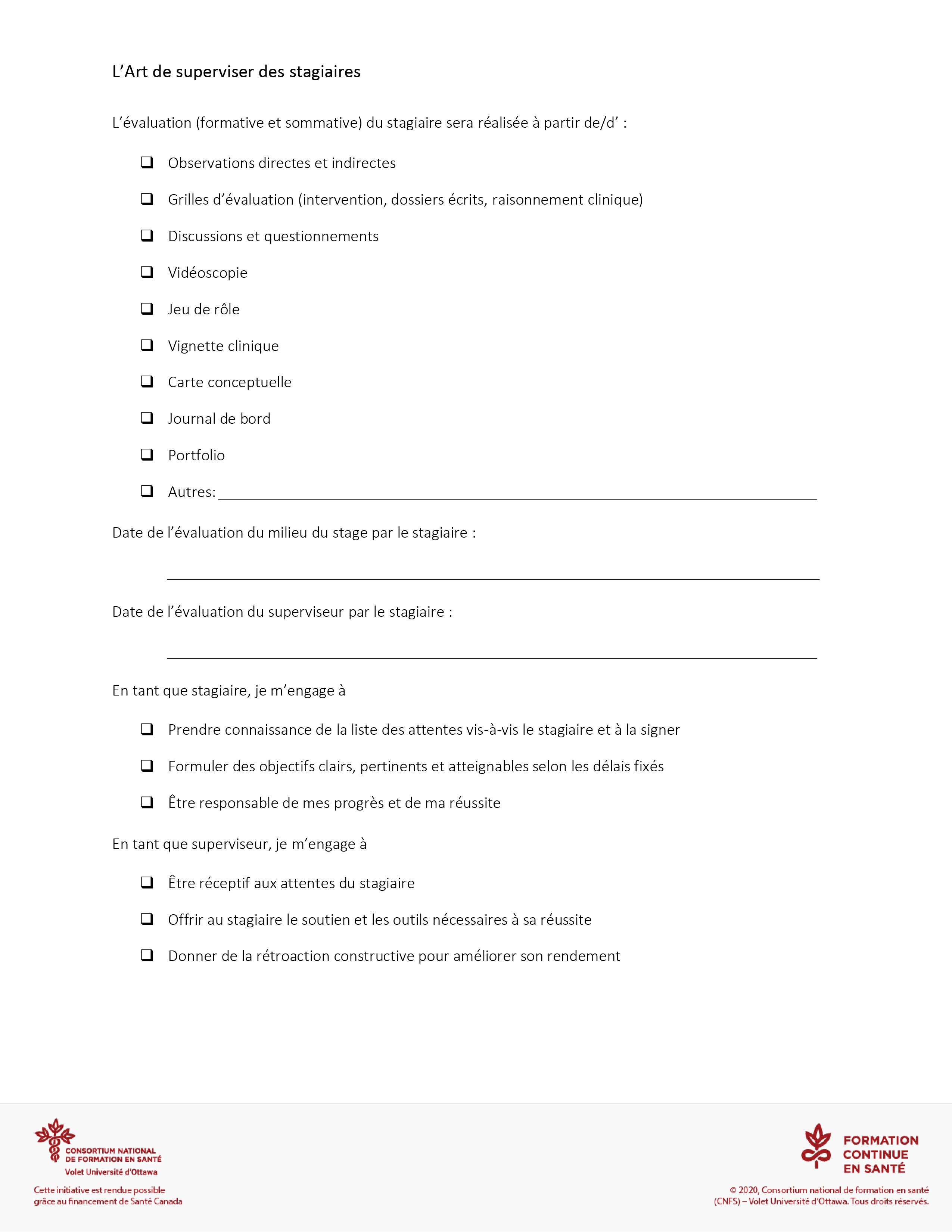

Comme mentionné dans le contrat d’apprentissage, il est pertinent d’indiquer à l’étudiant quels outils seront utilisés à des fins d’évaluation formelle et informelle.

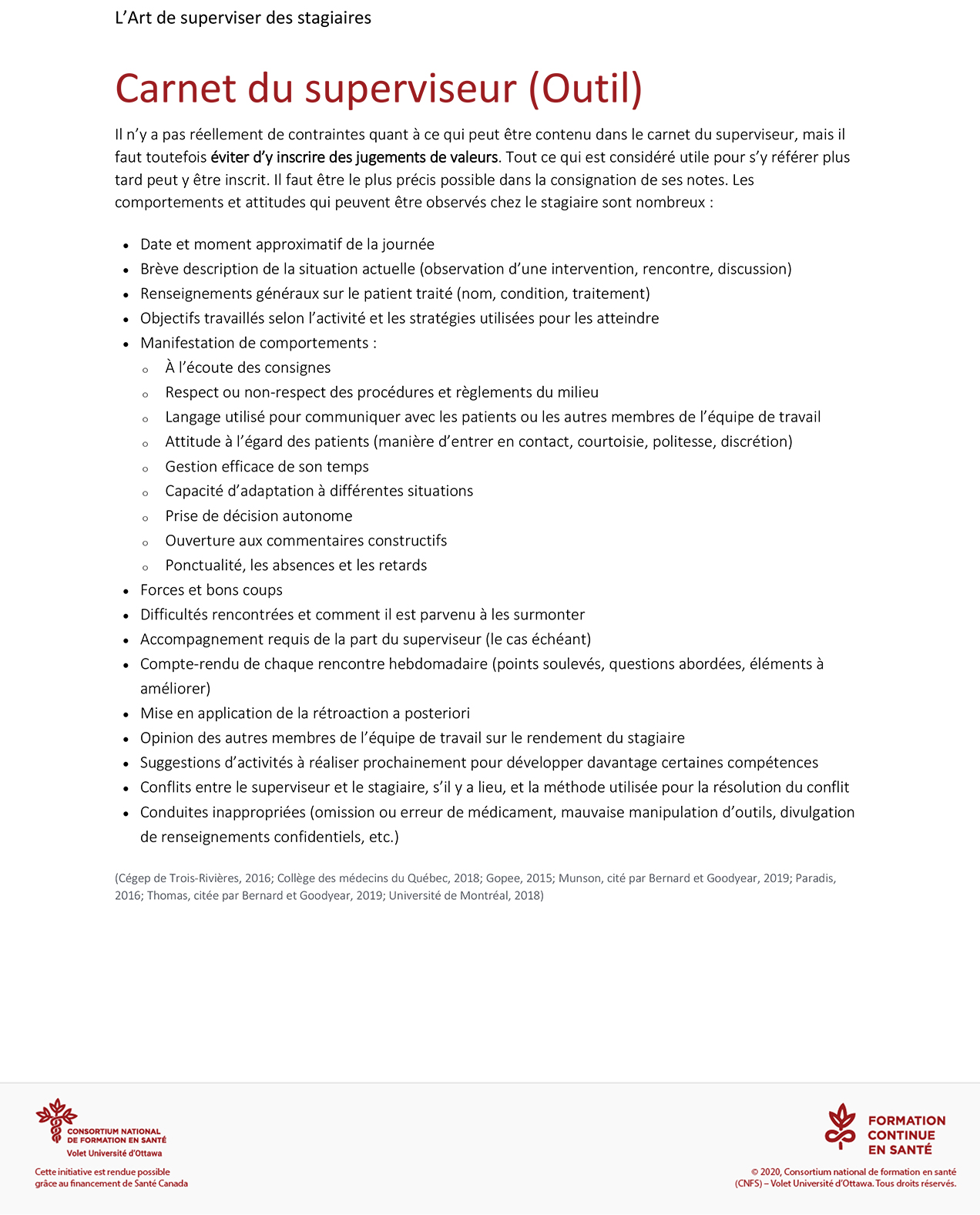

Voici quelques outils de collecte d’information :

Observation directe et indirecte

L’observation est une stratégie de collecte d’information indispensable car elle permet au superviseur d'obtenir des renseignements sur les comportements observables et d’avoir une discussion plus approfondie avec le stagiaire à ce sujet. Cette méthode de collecte d’information nécessite de multiples observations dans de multiples contextes. Bien que le superviseur puisse suivre la démarche de l’étudiant et l’application de certaines connaissances, l’observation ne permet pas d’évaluer justement le raisonnement clinique et l’ensemble des connaissances utilisées. On pourrait omettre l’évaluation de certains savoirs essentiels à la pratique, ce qui conduirait à une évaluation inexacte.

Les observations devraient être bien planifiées à l’horaire et être notées dans un carnet de notes, dans une grille d’observation ou discutées avec le stagiaire tout de suite après une situation donnée.

Elles peuvent prendre deux formes :

Directe : le superviseur observe en temps réel le stagiaire. Il peut se tenir à distance du stagiaire ou tout près de celui-ci selon les besoins et le niveau d’habiletés du stagiaire. Il importe de prendre conscience que votre présence peut biaiser l’évaluation, car elle gêne le stagiaire. Cette approche est tout de même essentielle et doit être pratiquée tout au cours du stage et dans les situations plus à risque ou avec lesquelles le stagiaire n’est pas familier. Elle permet aussi de corriger rapidement un comportement fautif avant que le stagiaire ne l’intègre. Pour un étudiant problématique, cette stratégie est d’autant plus nécessaire.

Indirecte : l’observation est rapportée, soit par un collègue, le stagiaire lui-même, un autre stagiaire, le patient ou un membre de la famille, etc. L’évaluation indirecte fait appel à des outils différents tels que la discussion de cas, le portfolio, les vignettes cliniques, etc..

Références

Grilles d’évaluation

Le stagiaire, dès l’entrée dans le milieu de stage, doit se familiariser avec les grilles d’évaluation utilisées afin de savoir précisément ce qui est attendu de lui à chaque étape de ses apprentissages.

Les grilles visent à :

- Structurer les informations recueillies

- Cibler les observations

- Préciser les points à améliorer

- Indiquer avec précision le rendement

- Servir de preuve (garder une trace des faits)

- Améliorer le rendement

- Noter le rendement d’un apprenant

- Uniformiser l’évaluation pour tous les stagiaires

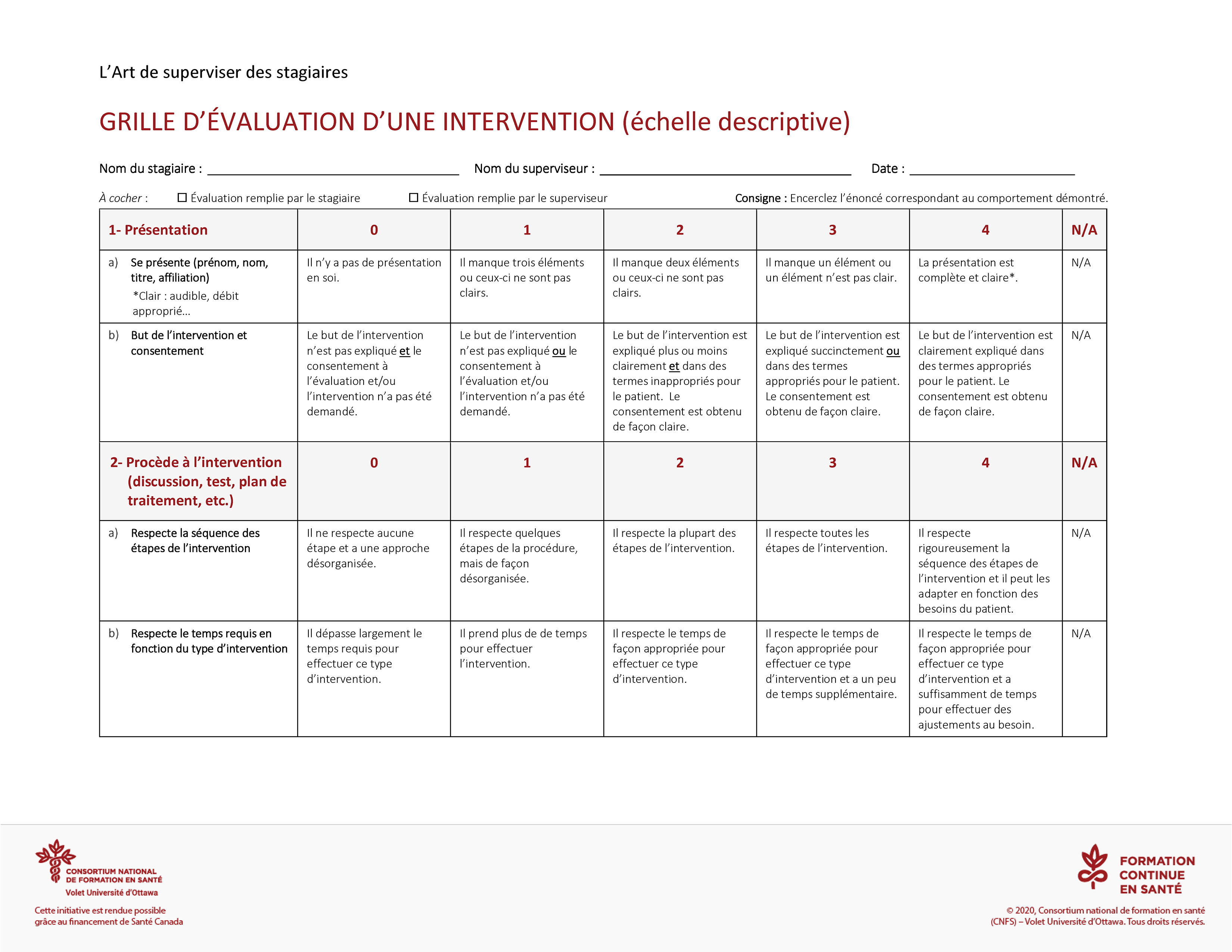

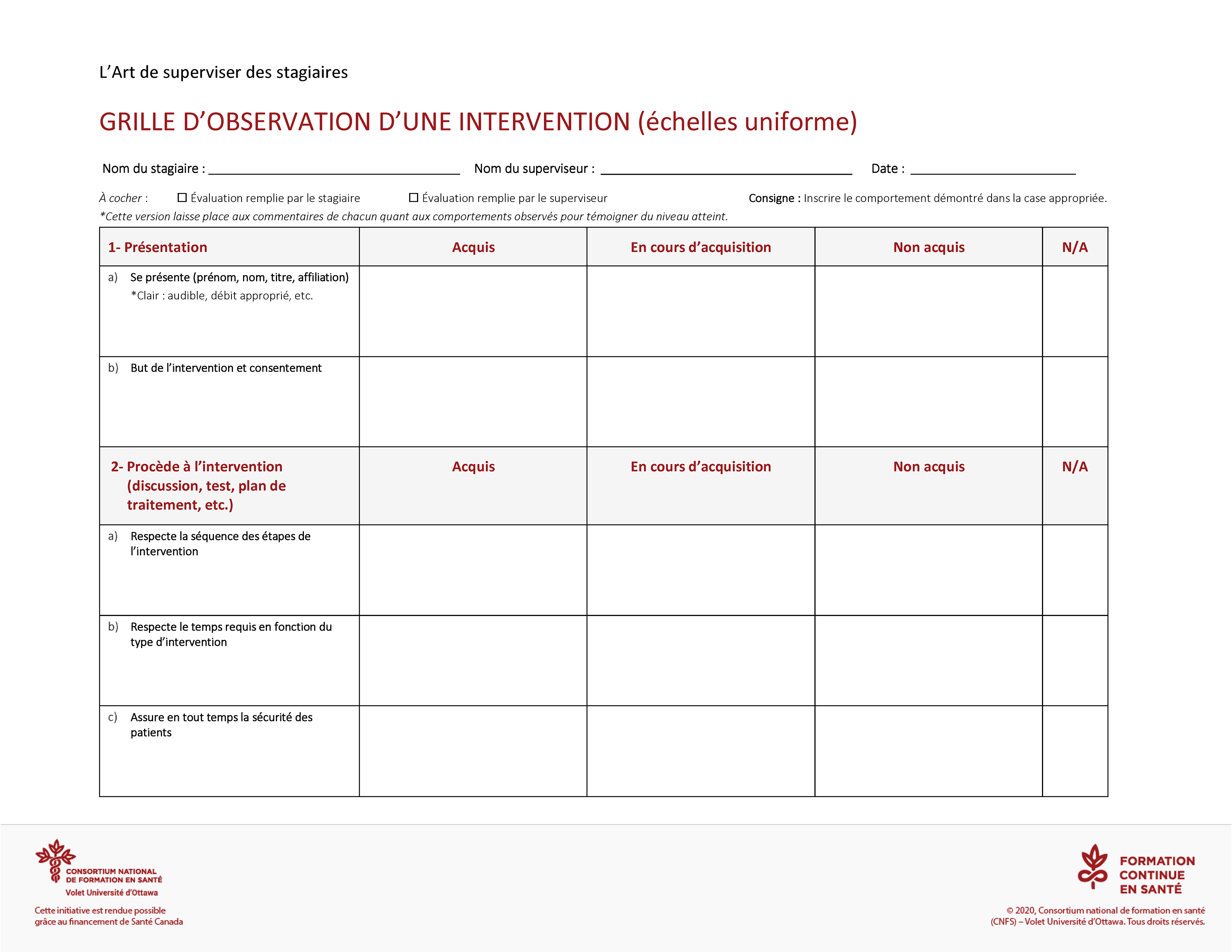

Échelles

La grille comprend l’énumération des compétences recherchées ainsi que des échelles qui peuvent se décliner sous plusieurs formes. Il suffit de choisir la forme appropriée selon le contexte d’utilisation et le degré de précision souhaité. Peu importe l’échelle de cotation sélectionnée, il est important d’expliquer au stagiaire la signification de chacun de ses éléments afin de favoriser une évaluation juste du comportement. Voici deux types d’échelles :

Échelles descriptives :

Ces échelles :

- Sont plus élaborées

- Permettent de récolter plus d’information sur le niveau de compétence à atteindre

- Permettent de cibler le niveau atteint avec précision et donc de le noter

- Permettent de comparer le niveau atteint à celui attendu

- Ont des descripteurs rédigés sous forme de phrases pour chaque critère (comportement) à observer

Vous pouvez avoir recours à une grille déjà élaborée, ou alors rédiger votre propre grille d’évaluation. Dans ce cas, vous vous appuierez sur les indicateurs de compétence liés à votre profession (ce concept sera vu dans l’unité 4).

Échelles uniformes :

Ces échelles :

- Sont habituellement moins élaborées

- Permettent de recueillir des informations sur la progression du stagiaire

- Ont des échelons chiffrés ou lettrés (A, B, C ou 1, 2, 3, etc.)

- Peuvent être qualitatives (par ex. non satisfaisant, satisfaisant, excellent)

Voici quelques exemples d’échelles uniformes de cotation qualitatives :

Références

Il peut être pertinent d’accorder une place aux commentaires car les superviseurs aiment bien apporter des précisions sur le contexte pour compléter la description des échelons. Ceux-ci serviront d’ailleurs à justifier votre décision. Ces commentaires ne font pas partie proprement dite de la collecte d’information, mais sont davantage liés à l’interprétation des observations (des faits) que nous verrons dans la prochaine unité. De plus, la grille peut comprendre des cases supplémentaires car un des désavantages d’une grille est de se restreindre à évaluer strictement les comportements qui y sont inscrits.

Consultez notre outil : Grilles d’évaluation (incluant deux formats : grille à échelle descriptive et à échelle uniforme)

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

Parmi les outils qui existent pour collecter les données, la grille d’évaluation est l’une des ressources les plus utilisées et la plus fiable.

La grille permet de comparer les comportements observés du stagiaire à ceux qui sont attendus. C’est donc une méthode efficace et rapide pour recueillir de l’information pertinente de façon concise. Elle peut servir autant pour l’observation directe qu’indirecte.

Le stagiaire, dès l’entrée dans le milieu de stage, doit pouvoir se familiariser avec les grilles d’évaluation utilisées afin de savoir précisément ce qui est attendu de lui à chaque étape de ses apprentissages. Le stagiaire pourra remplir lui-même la grille d’évaluation avant de la comparer avec celle du superviseur. Le superviseur pourra alors s’attarder aux éléments qui présentent des divergences.

Outil

Les grilles ont comme objectifs de/d’ :

- structurer les informations recueillies

- cibler les observations

- préciser les aires d’amélioration

- indiquer avec précision le rendement

- servir de preuve (garde une trace des faits)

- améliorer le rendement

- noter le rendement d’un apprenant

- uniformiser l’évaluation pour tous les stagiaires

Références

La grille d’évaluation est utile au stagiaire pour :

- Procéder à une autoévaluation critique sur son rendement

- Observer ses progrès au fil des évaluations

- Repérer facilement ses forces et ce qu’il devrait améliorer

- Comparer sa perception de son rendement avec celle du superviseur

La grille d’évaluation est utile au superviseur pour :

- Préciser les comportements attendus

- Offrir une rétroaction complète à partir de critères cohérents, précis et clairs

- Identifier les difficultés de rendement du stagiaire et proposer des ajustements

- Cerner les points forts et les éléments à améliorer

- Structurer les informations recueillies

- Orienter ses observations selon des comportements et des attitudes à adopter

- Uniformiser l’évaluation pour tous les stagiaires. Chaque stagiaire est évalué selon les mêmes critères.

Références

La grille comprend les critères selon lesquels le stagiaire sera évalué. Ces critères s’appuient sur les trois savoirs (savoir, savoir-être, savoir-faire) que le stagiaire doit démontrer pour satisfaire aux exigences du stage.

Ces critères doivent être suffisamment précis pour englober tous les éléments pertinents à une situation et se subdivisent en plus petites unités(les indicateurs) pour rejoindre toutes les particularités du domaine. Ils doivent être mesurables afin qu’ils soient compris de la même manière par les superviseurs et les stagiaires. Si un critère est jugé plutôt nébuleux, il serait pertinent de l’accompagner d’une explication ou de le modifier pour en rehausser la clarté.

La grille comprend l’énumération des compétences recherchées ainsi que des échelles qui peuvent se décliner sous plusieurs formes. Il suffit de choisir la forme appropriée selon le contexte d’utilisation et le degré de précision souhaité. Peu importe l’échelle de cotation sélectionnée, il est important d’expliquer au stagiaire la signification de chacun de ses éléments afin de favoriser une évaluation juste du comportement. Il est parfois nécessaire d’ajouter une case Non applicable (N/A). Voici deux types d’échelles :

Échelles descriptives :

Ces échelles :

- sont plus élaborées

- permettent de récolter plus d’information sur le niveau de compétence à atteindre

- permettent de cibler le niveau atteint avec précision et donc de le noter

- permettent de comparer le niveau atteint à celui attendu

- ont des descripteurs rédigés sous forme de phrase pour chaque critère (comportement) à observer

Références

Vous pouvez avoir recours à une grille déjà élaborée, ou alors rédiger votre propre grille d’évaluation. Dans ce cas, vous vous baserez sur les indicateurs de compétences liés à votre profession.

Échelle uniforme :

Ces échelles :

- sont habituellement moins élaborées

- permettent de recueillir des informations sur la progression du stagiaire

- ont des échelons chiffrés ou lettrés (A, B, C ou 1, 2, 3, etc.) ou

- peuvent être qualitatives (par ex. : non satisfaisant, satisfaisant, excellent)

Références

Bernard, J. M. et Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6e éd.). Pearson.

Durand, M. J. et Chouinard, R. (2012). L'évaluation des apprentissages : De la planification de la démarche à la communication des résultats (2e éd.). Éditions Marcel Didier.

Fontaine, S., Savoie-Zajc, L. et Cadieux, A. (2020). Évaluer les apprentissages : Démarche et outils d’évaluation pour le primaire et le secondaire (2e éd.). Les Éditions CEC.

Pelaccia, T. et Bayle, I. (2018). Évaluer les étudiants. Dans T. Pelaccia (dir.). Comment (mieux) superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs activités de recherche? (p. 129-160). De Boeck Supérieur.

Pottier, P., Cohen Aubart, F., Steichen, O., Desprets, M., Pha, M., Espitia, A., Georgin-Lavialle, S., Morel, A. et Hardouin, J. B. (2018). Validité et reproductibilité de deux grilles d’observation des compétences cliniques des internes en DES de médecine interne. La Revue de Médecine Interne, 39(1), 4-9.

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (2019). Programme de stage [PDF]. https://www.oiiq.org/documents/20147/1306043/programme-stage-2018.pdf?20190205

Scallon, G. (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Éditions du Renouveau pédagogique.

Vachon, J. (2016). Conception d’outils (autoévaluation, liste de vérification, grille d’évaluation à échelle descriptive) pour l’évaluation formative des savoir-être professionnels chez les stagiaires du programme collégial Techniques d’inhalothérapie [thèse de maîtrise, Université de Sherbrooke]. Savoirs UdeS. https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9626

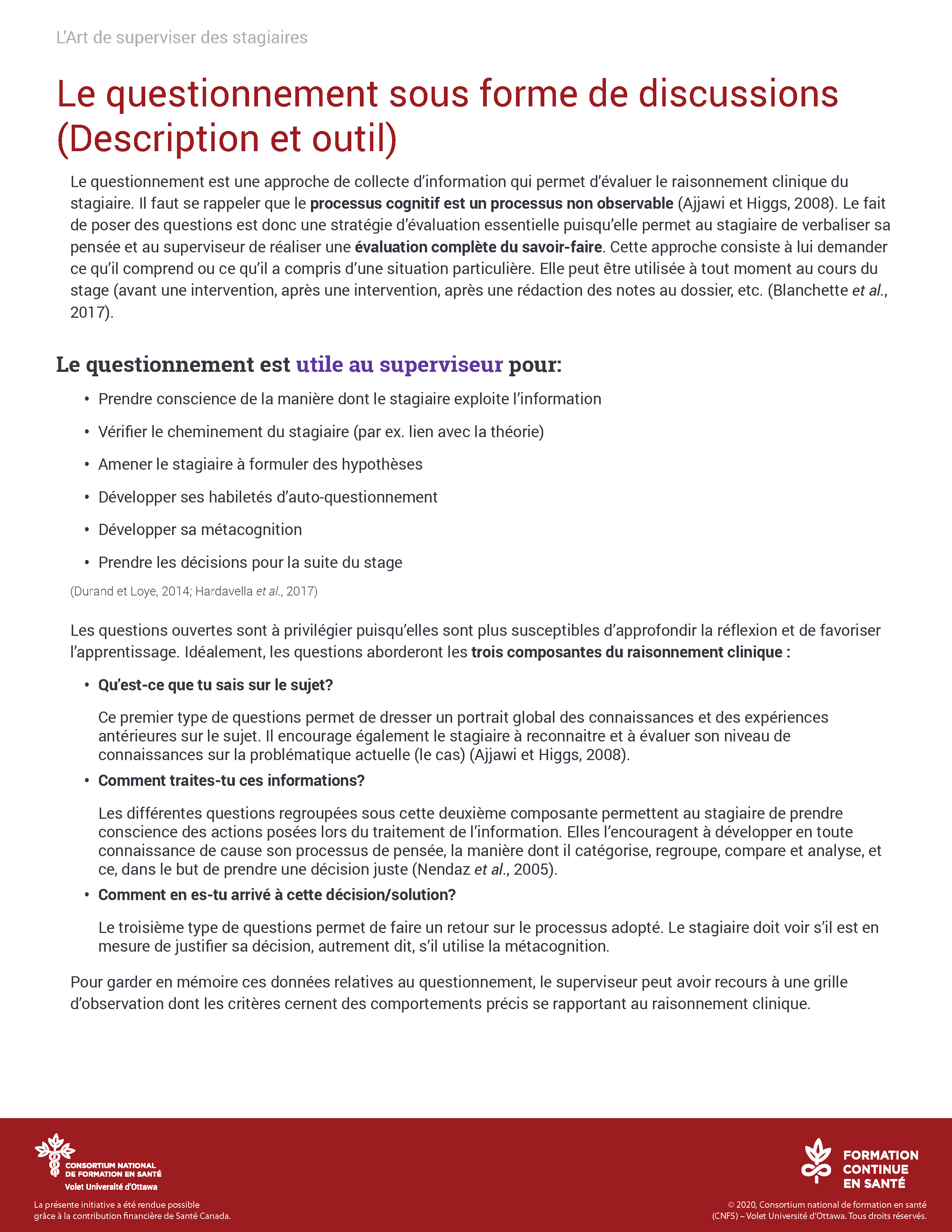

Questionnement sous forme de discussions

Par le questionnement, le superviseur peut :

- Prendre conscience de la manière dont le stagiaire exploite l’information

- Vérifier le cheminement du stagiaire (par ex. lien avec la théorie)

- Amener le stagiaire à formuler des hypothèses

- Développer ses habiletés d’auto-questionnement

- Développer sa métacognition

- Prendre les décisions pour la suite du stage

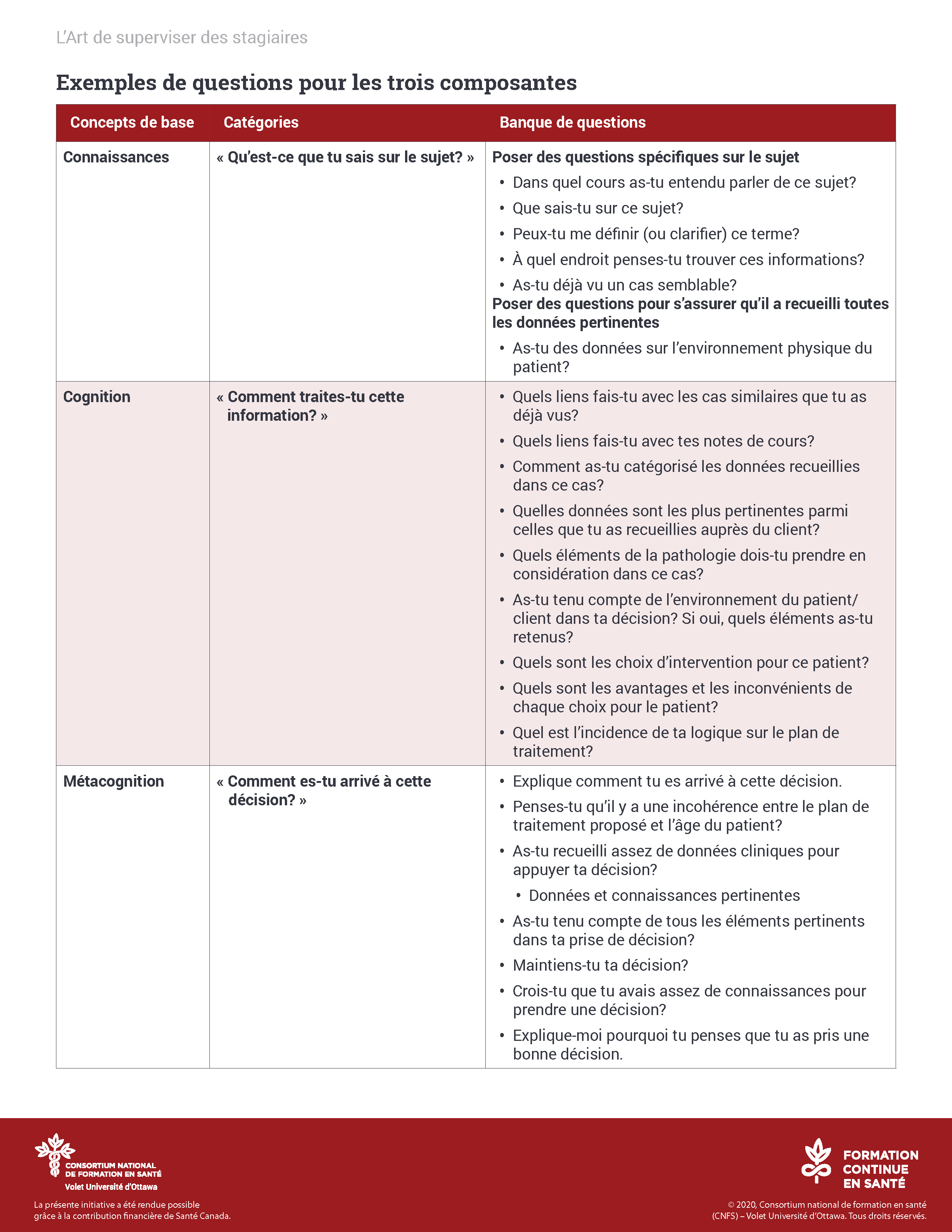

Les questions ouvertes sont à privilégier puisqu’elles sont plus susceptibles d’approfondir la réflexion et de favoriser l’apprentissage. Idéalement, les questions aborderont les trois composantes du raisonnement clinique.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur les boîtes ci-dessous pour découvrir les trois composantes du raisonnement clinique.

- Cliquez sur le X pour refermer la fenêtre.

CONNAISSANCES

« Qu’est-ce que tu sais sur le sujet? »

COGNITION

« Comment traites-tu ces informations? »

MÉTACOGNITION

« Comment es-tu arrivé à cette décision/solution? »

Consultez notre outil : Le questionnement sous forme de discussions.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

Le questionnement sous forme de discussions

Le questionnement est une approche de collecte d’information qui permet d'évaluer le raisonnement clinique du stagiaire. Il faut se rappeler que le processus cognitif est un processus non observable. Le fait de poser des questions est donc une stratégie d’évaluation essentielle puisqu’elle permet au stagiaire de verbaliser sa pensée et au superviseur de réaliser une évaluation complète du savoir-faire. Cette approche consiste à lui demander ce qu'il comprend ou ce qu’il a compris d’une situation particulière. Elle peut être utilisée à tout moment au cours du stage (avant une intervention, après une intervention, après une rédaction des notes au dossier, etc..

Le questionnement est utile au superviseur pour:

- Prendre conscience de la manière dont le stagiaire exploite l’information

- Vérifier le cheminement du stagiaire (par ex. lien avec la théorie)

Outil

- Amener le stagiaire à formuler des hypothèses

- Développer ses habiletés d’auto-questionnement

- Développer sa métacognition

- Prendre les décisions pour la suite du stage

Références

Les questions ouvertes sont à privilégier puisqu’elles sont plus susceptibles d’approfondir la réflexion et de favoriser l’apprentissage. Idéalement, les questions aborderont les trois composantes du raisonnement clinique :

Qu’est-ce que tu sais sur le sujet?

Ce premier type de questions permet de dresser un portrait global des connaissances et des expériences antérieures sur le sujet. Il encourage également le stagiaire à reconnaitre et à évaluer son niveau de connaissances sur la problématique actuelle (le cas) .

Comment traites-tu ces informations?

Les différentes questions regroupées sous cette deuxième composante permettent au stagiaire de prendre conscience des actions posées lors du traitement de l’information. Elles l’encouragent à développer en toute connaissance de cause son processus de pensée, la manière dont il catégorise, regroupe, compare et analyse, et ce, dans le but de prendre une décision juste.

Comment en es-tu arrivé à cette décision/solution?

Le troisième type de questions permet de faire un retour sur le processus adopté. Le stagiaire doit voir s’il est en mesure de justifier sa décision, autrement dit, s’il utilise la métacognition.

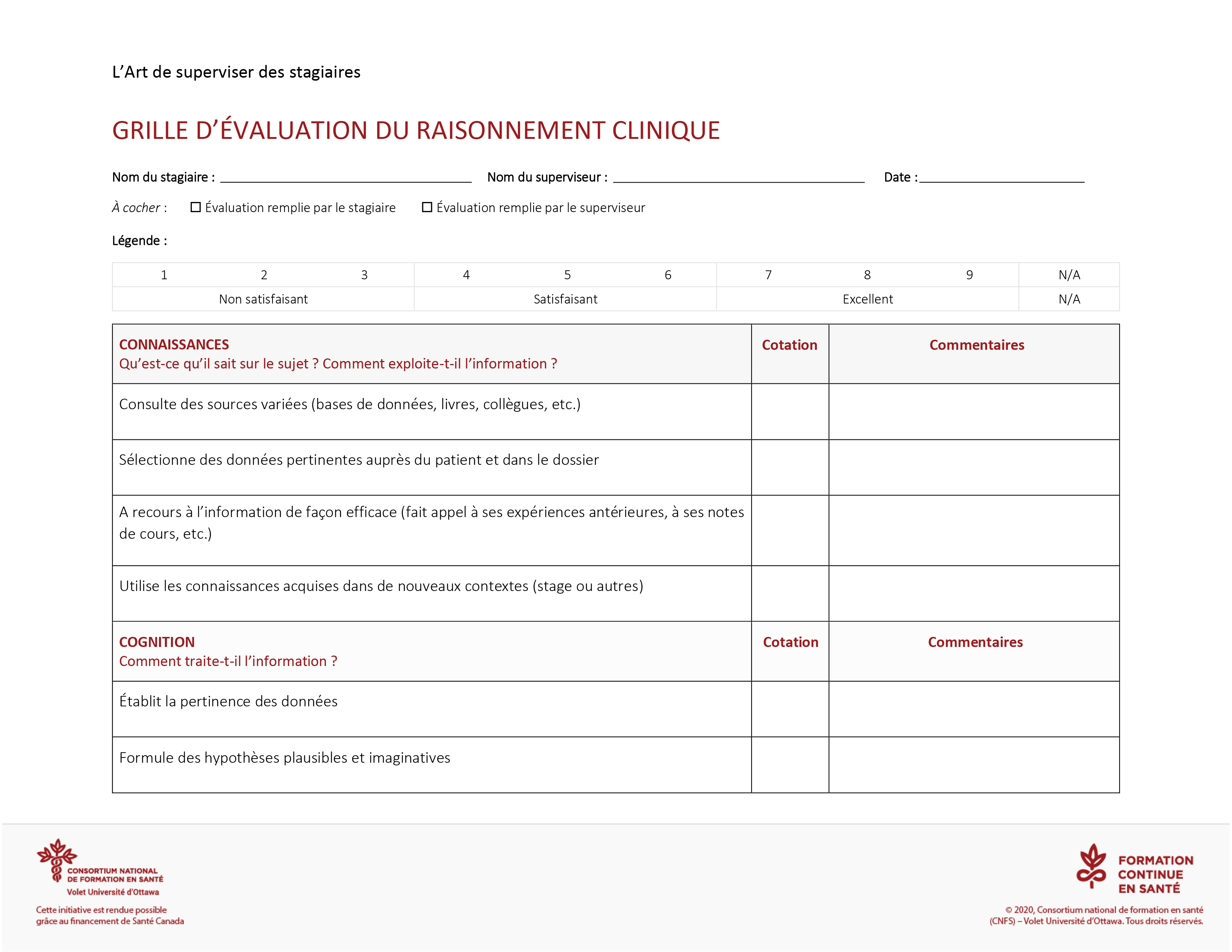

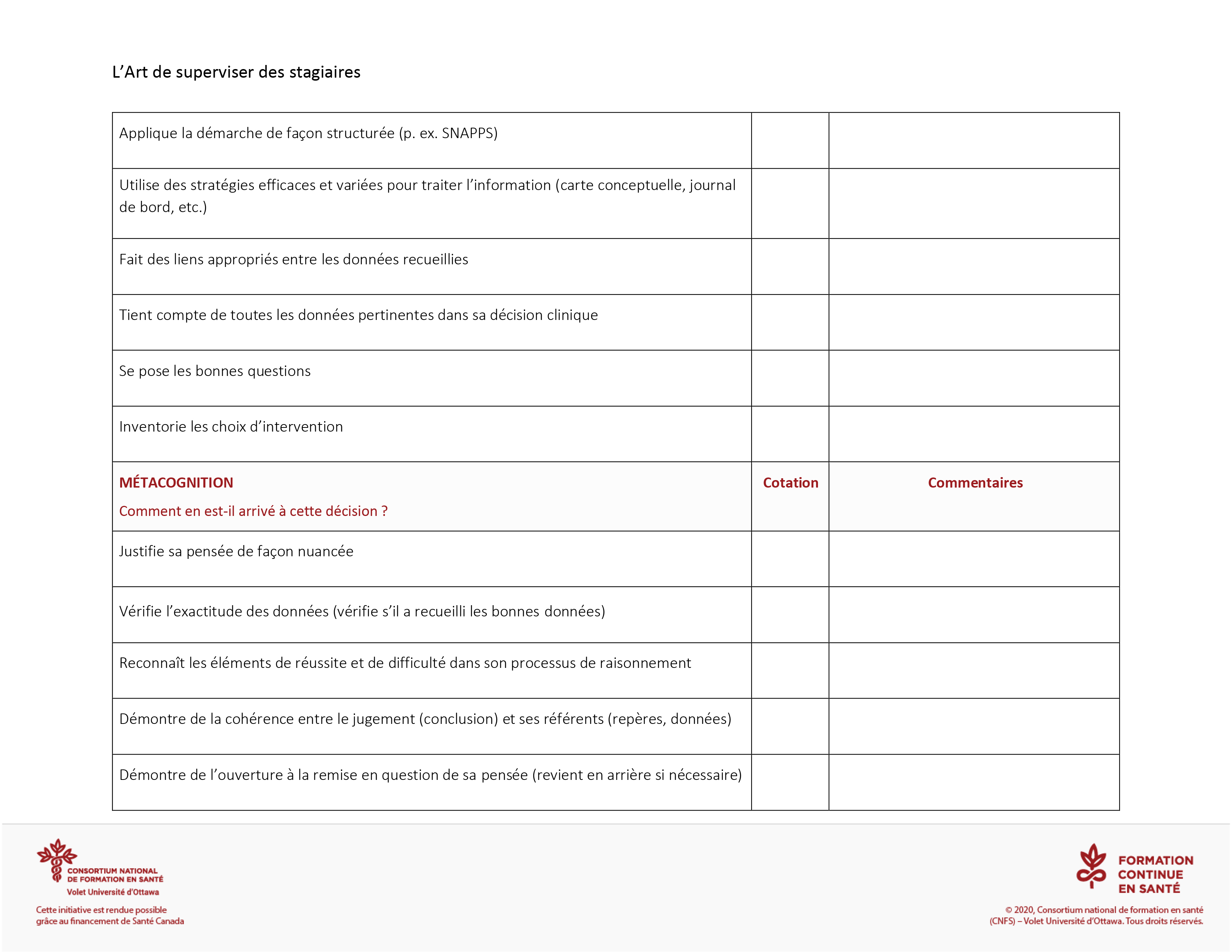

Pour garder en mémoire ces données relatives au questionnement, le superviseur peut avoir recours à une grille d’observation dont les critères cernent des comportements précis se rapportant au raisonnement clinique.

Références

Ajjawi, R. et Higgs, J. (2008). Learning to reason: A journey of professional socialisation. Advances in Health Sciences Education, 13(2), 133-150.

Blanchette, P., Chouinard, M. C. et Gueyaud, J. A. (2017). Les pratiques évaluatives d’enseignants en soins infirmiers lors des stages : une étude descriptive qualitative. Recherche en soins infirmiers, 2(129), 60-72.

Durand, M. J. et Loye, N. (2014). L’instrumentation pour l'évaluation : la boîte à outils pour l'enseignant évaluateur. Éditions Marcel Didier.

Hardavella, G., Aamli-Gaagnat, A., Saad, N., Rousalova, I. et Sreter, K. B. (2017). How to give and receive feedback effectively. Breathe, 13(4), 327-333.

Nendaz, M., Charlin, B., Leblanc, V. et Bordage, G. (2005). Le raisonnement clinique : données issues de la recherche et implications pour l'enseignement. Pédagogie médicale, 6(4), 235-254.

Pour garder en mémoire ces données relatives au questionnement ou documenter la rétroaction à la suite des questions posées, le superviseur peut avoir recours à une grille d’observation dont les critères cernent des comportements précis se rapportant au raisonnement clinique.

Consultez notre outil : Grille d’évaluation du raisonnement clinique.

Description

Parmi les outils qui existent pour collecter les données, la grille d’évaluation est l’une des ressources les plus utilisées et la plus fiable.

La grille permet de comparer les comportements attendus du stagiaire à ceux qui sont observés. C’est donc une méthode efficace et rapide pour recueillir de l’information pertinente de façon concise. Elle peut servir autant pour l’observation directe qu’indirecte.

Le stagiaire, dès l’entrée dans le milieu de stage, doit pouvoir se familiariser avec les grilles d’évaluation utilisées afin de savoir précisément ce qui est attendu de lui à chaque étape de ses apprentissages. Le stagiaire pourra remplir lui-même la grille d’évaluation avant de la comparer avec celle du superviseur. Le superviseur pourra alors s’attarder aux éléments qui présentent des divergences.

Outil

Les grilles ont comme objectifs de/d’ :

- structurer les informations recueillies

- cibler les observations

- préciser les aires d’amélioration

- indiquer avec précision le rendement

- servir de preuve(garde une trace des faits)

- améliorer le rendement

- noter le rendement d’un apprenant

- uniformiser l’évaluation pour tous les stagiaires

Références

La grille d’évaluation est utile au stagiaire pour :

- Procéder à une autoévaluation critique sur son rendement

- Observer ses progrès au fil des évaluations

- Repérer facilement ses forces et ce qu’il devrait améliorer

- Comparer sa perception de son rendement avec celle du superviseur

La grille d’évaluation est utile au superviseur pour :

- Préciser les comportements attendus

- Offrir une rétroaction complète à partir de critères cohérents, précis et clairs

- Identifier les difficultés de rendement du stagiaire et proposer des ajustements

- Cerner les points forts et les éléments à améliorer

- Structurer les informations recueillies

- Orienter ses observations selon des comportements et des attitudes à adopter

- Uniformiser l’évaluation pour tous les stagiaires. Chaque stagiaire est évalué selon les mêmes critères.

Références

La grille comprend les critères selon lesquels le stagiaire sera évalué. Ces critères s’appuient sur les trois savoirs (savoir, savoir-être, savoir-faire) que le stagiaire doit démontrer pour satisfaire aux exigences du stage.

Ces critères doivent être suffisamment précis pour englober tous les éléments pertinents à une situation et se subdivisent en plus petites unités (les indicateurs) pour rejoindre toutes les particularités du domaine. Ils doivent être mesurables afin qu’ils soient compris de la même manière par les superviseurs et les stagiaires. Si un critère est jugé plutôt nébuleux, il serait pertinent de l’accompagner d’une explication.

L’échelle utilisée dans la grille peut se décliner sous plusieurs formes. Il suffit de choisir la forme appropriée selon le contexte d’utilisation et le degré de précision souhaité. Peu importe l’échelle de cotation sélectionnée, il est important d’expliquer au stagiaire la signification de chacun de ses éléments afin de favoriser une évaluation juste du comportement. Il est parfois nécessaire d’ajouter une case Non applicable (N/A).

Références

Bernard, J. M. et Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6e éd.). Pearson.

Pelaccia, T. et Bayle, I. (2018). Évaluer les étudiants. Dans T. Pelaccia (dir.). Comment (mieux) superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs activités de recherche? (p. 129-160). De Boeck Supérieur.

Pottier, P., Cohen Aubart, F., Steichen, O., Desprets, M., Pha, M., Espitia, A., Georgin-Lavialle, S., Morel, A. et Hardouin, J. B. (2018). Validité et reproductibilité de deux grilles d’observation des compétences cliniques des internes en DES de médecine interne. La Revue de Médecine Interne, 39(1), 4-9.

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (2019). Programme de stage [PDF]. https://www.oiiq.org/documents/20147/1306043/programme-stage-2018.pdf?20190205

Scallon, G. (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Éditions du Renouveau pédagogique.

Vachon, J. (2016). Conception d’outils (autoévaluation, liste de vérification, grille d’évaluation à échelle descriptive) pour l’évaluation formative des savoir-être professionnels chez les stagiaires du programme collégial Techniques d’inhalothérapie [thèse de maîtrise, Université de Sherbrooke]. Savoirs UdeS. https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9626

Vérification des dossiers écrits

La collecte d’information doit aussi être réalisée en consultant les dossiers ou les notes évolutives que votre stagiaire a rédigées afin de vérifier :

- Ses habiletés à documenter selon les normes professionnelles et légales

- La pertinence et l’organisation des informations notées

- L’analyse que le stagiaire a faite de ses observations et le plan d’intervention établi

Le superviseur peut se munir d’une grille de vérification, afin de simplifier le processus et de s’assurer que les dossiers écrits contiennent bien tous les éléments requis.

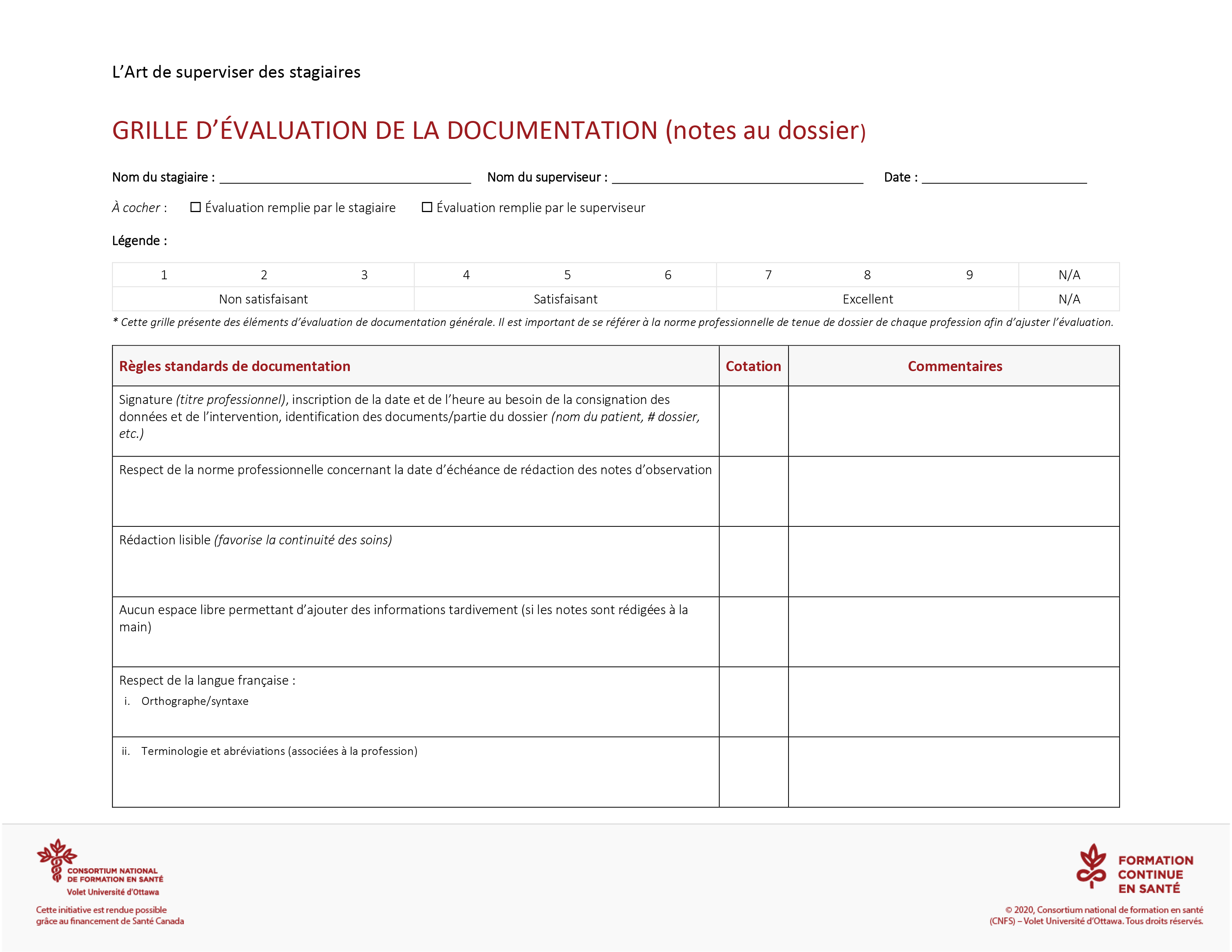

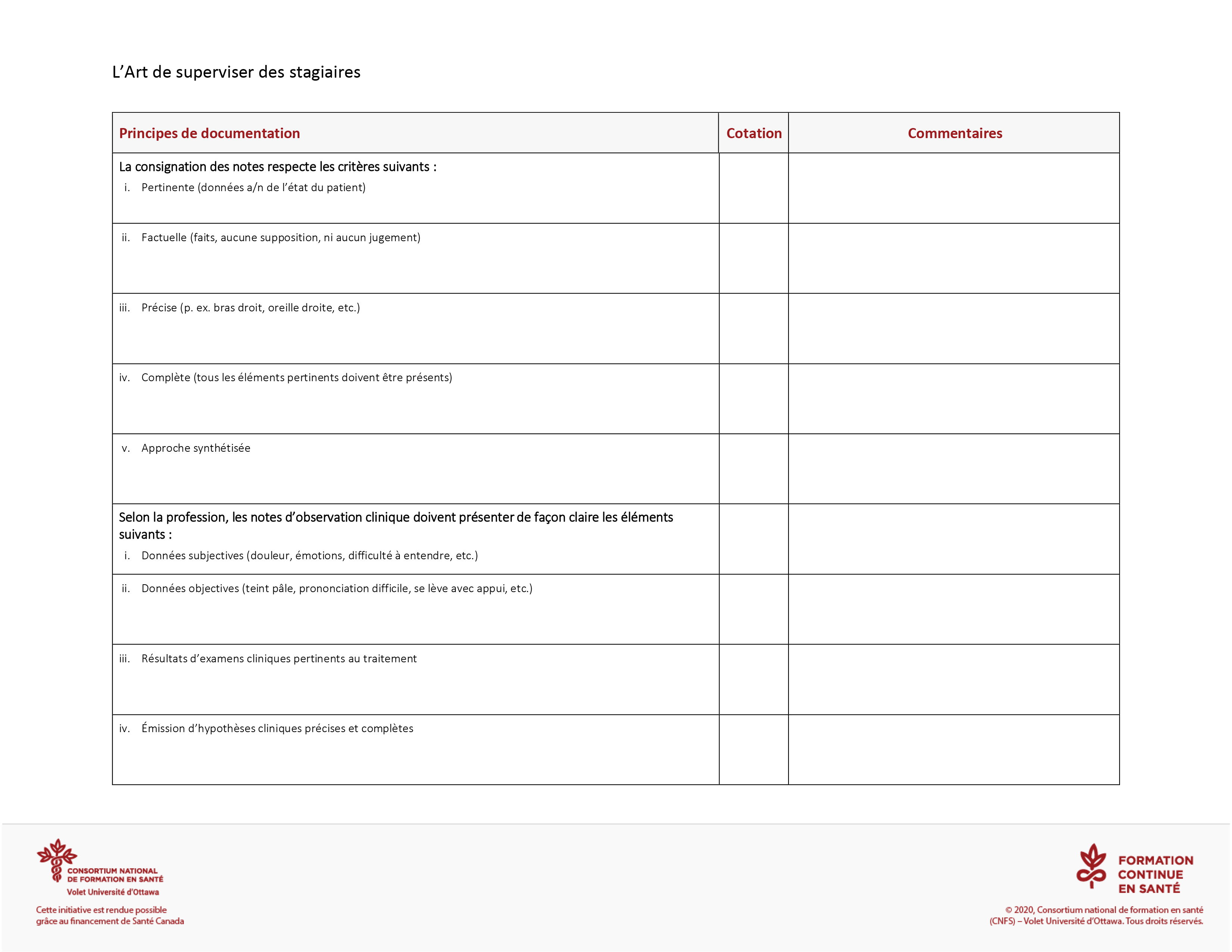

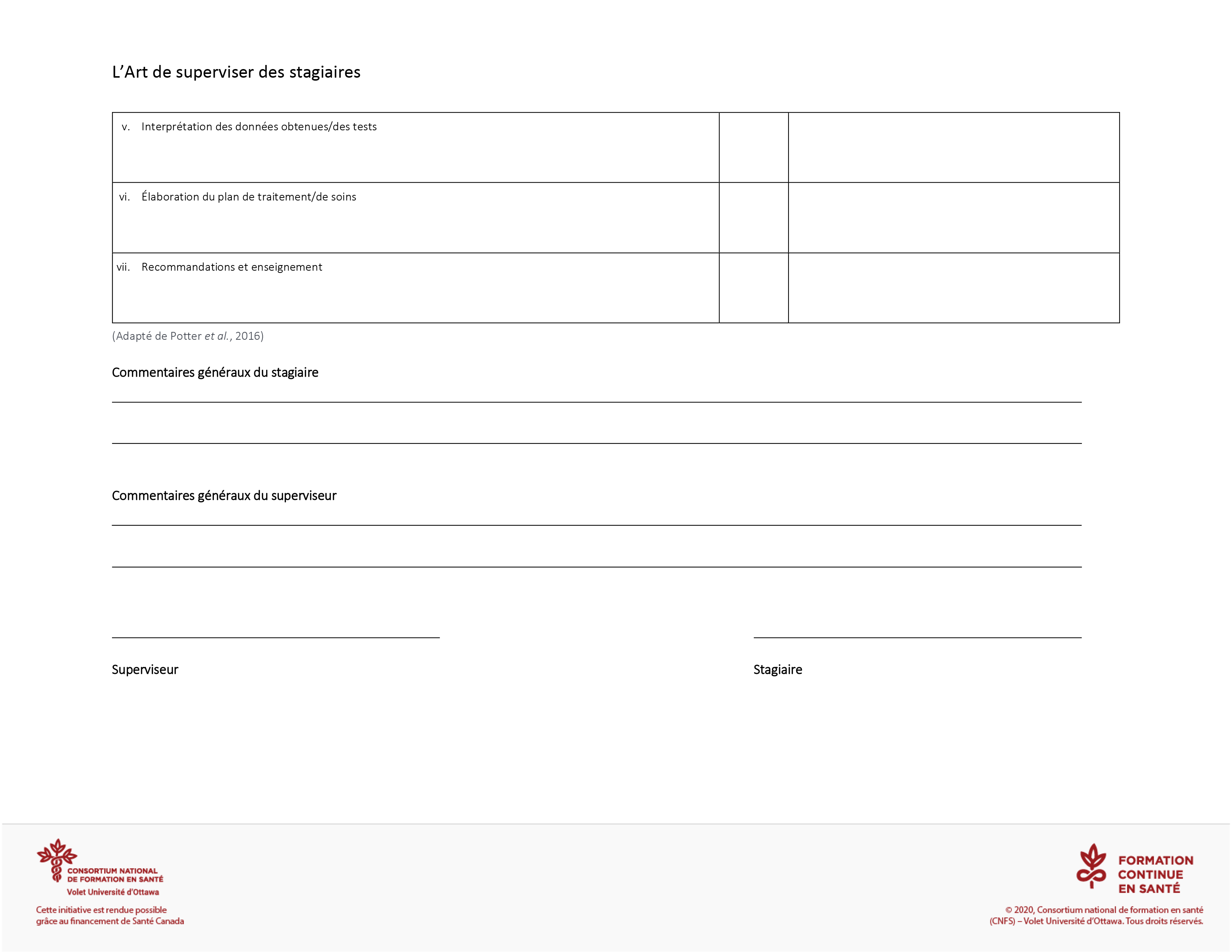

Consultez notre outil : Grille d'évaluation de la documentation .

Description

La vérification des dossiers écrits ou des notes évolutives que votre stagiaire a rédigés s’inscrit à l’intérieur de la collecte de données. Elle permet de vérifier :

- les habiletés du stagiaire à documenter selon les normes professionnelles et légales

- la pertinence et l’organisation des informations notées

- l’analyse que le stagiaire a faite de ses observations et le plan d’intervention établi

Le superviseur peut se munir d’une grille de vérification, afin de simplifier le processus et de s’assurer que les dossiers écrits contiennent bien tous les éléments requis.

La grille présentée à droite concerne les règles standards de la documentation, le respect de la langue française et les principes de la documentation.

Outil

Références

Potter, P. A., Griffin-Perry, A., Stockert, P. A., Hall, A. M., Dallaire, C. et Le May, S. (2016). Fondements généraux-Méthodes de soins (4e éd.). Chenelière éducation.

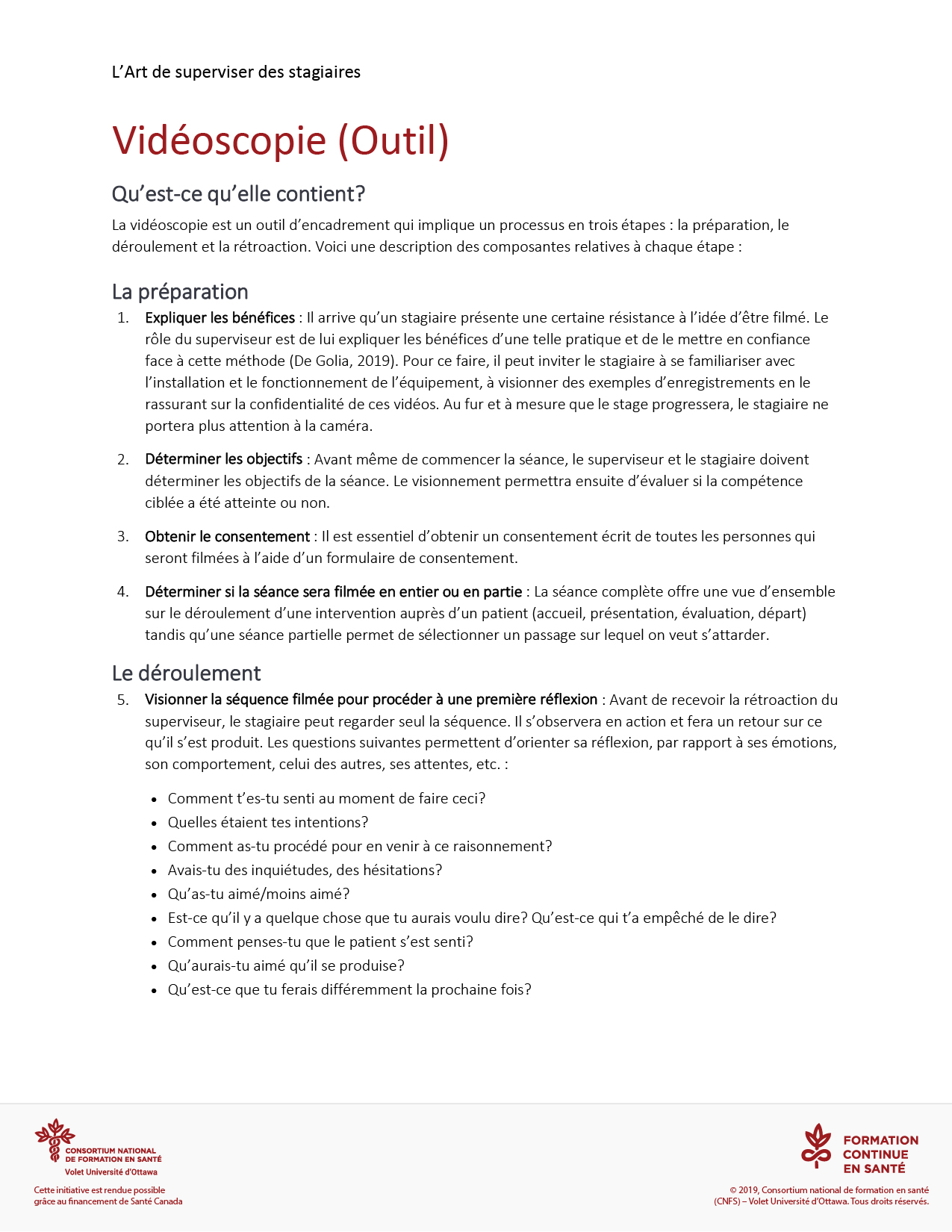

Vidéoscopie

La vidéoscopie est « le meilleur outil de collecte des faits ».

Avant de procéder à l’enregistrement vidéo, il est primordial d’obtenir le consentement du patient et du stagiaire. La confidentialité, la dignité et le respect de la vie privée sont des critères à respecter pour agir de façon éthique et professionnelle quand cet outil d’encadrement est utilisé.

Utilisées dans un contexte d’évaluation, de courtes vidéos (environ 10 à 20 minutes selon Vianin, 2019) peuvent être utiles pour :

- Recueillir le plus de renseignements possible sur la tâche ou l’intervention en cours

- Organiser une rétroaction constructive à partir des faits concrets observés

- Avoir accès à des exemples réels sur lesquels s’appuyer pour évaluer le stagiaire

- Proposer des changements ou des améliorations au stagiaire

- Discuter avec le stagiaire pour expliciter son raisonnement clinique

Consulter notre outil pour obtenir une description plus complète : La vidéoscopie.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

La vidéoscopie est une « pratique pédagogique consistant à faire l'analyse critique d'enregistrements vidéo de mises en situation, fictives ou réelles, liées à la pratique du domaine d'études des apprenants ». C’est « le meilleur outil de collecte des faits ».

Le superviseur, pour recueillir des données fiables, visionne les enregistrements vidéo de mises en situation, fictives ou réelles (après une intervention ou une activité) d’environ 10 à 20 minutes. Il relève ce qui s’est bien ou moins bien passé et les prend en note dans un cahier. Il peut aussi utiliser une grille d’évaluation.

La vidéoscopie préserve des traces concrètes des activités d’apprentissage du stagiaire sur lesquelles vous pourrez ensuite vous appuyer lors de l’interprétation des données(étape 3 de l’évaluation).

Outil

Avant de procéder à l’enregistrement vidéo, il est primordial d’obtenir le consentement du patient et du stagiaire. La confidentialité, la dignité et le respect de la vie privée sont des critères à respecter pour agir de façon éthique et professionnelle quand cet outil d’encadrement est utilisé.

La vidéoscopie est utile au stagiaire pour :

- Développer une pensée critique et des capacités d’autoévaluation

- Remarquer là où il démontre un bon rendement et augmenter sa confiance en lui

- Analyser sa façon d’agir et prendre conscience de ses propres erreurs

- Se concentrer sur le moment présent plutôt que d’être distrait à prendre des notes

- Acquérir de l’autonomie en travaillant sans la présence directe du superviseur dans la pièce

- Observer, au fil du temps, son évolution sur le plan personnel et professionnel

- Offrir de meilleurs soins aux patients grâce à une réflexion plus approfondie

- Justifier son action à partir de situations réelles

Utilisée dans un contexte d’évaluation, la vidéoscopie est utile au superviseur pour :

- Recueillir le plus de renseignements possible sur l’activité, la tâche ou l’intervention en cours

- Laisser plus d’autonomie au stagiaire en le laissant agir sans intervenir instantanément

- Organiser une rétroaction constructive à partir des faits concrets observés

- Avoir accès à des exemples réels sur lesquels s’appuyer pour évaluer le stagiaire

- Proposer des changements ou des améliorations au stagiaire

- Discuter avec le stagiaire pour expliciter son raisonnement clinique

Références

Références

De Golia, S. G. (2019). Video recordings: Learning through facilitated observation and feedback. Dans S. G. De Golia et K. M. Corcoran (dir.), Supervision in psychiatric practice: Practical approaches across venues and providers (p. 85-96). American Psychiatric Association.

De Golia, S. G., Williams, K. E. et Safer, D. L. (2019). Working with transcripts: An underutilized supervisory approach. Dans S. G. De Golia et K. M. Corcoran (dir.), Supervision in psychiatric practice: Practical approaches across venues and providers (p. 57-62). American Psychiatric Association.

Elwyn, G .et Buckman, L. (2015). Should doctors encourage patients to record consultations? The BMJ, 350, g7645.

Office québécois de la langue française. (2017). Vidéoscopie. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26542749

Ohio Developmental Disabilities Council. (2016, 11 mai). Using Video as a Foundation for Reflective Supervision [vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JER__EAu-Vg

Scaife, J. (2019). Supervision in Clinical Practice – A Practitioner’s Guide. Routledge.

Vianin, P. (2019). La supervision pédagogique : L'accompagnement des stagiaires. De Boeck Supérieur.

Jeu de rôle

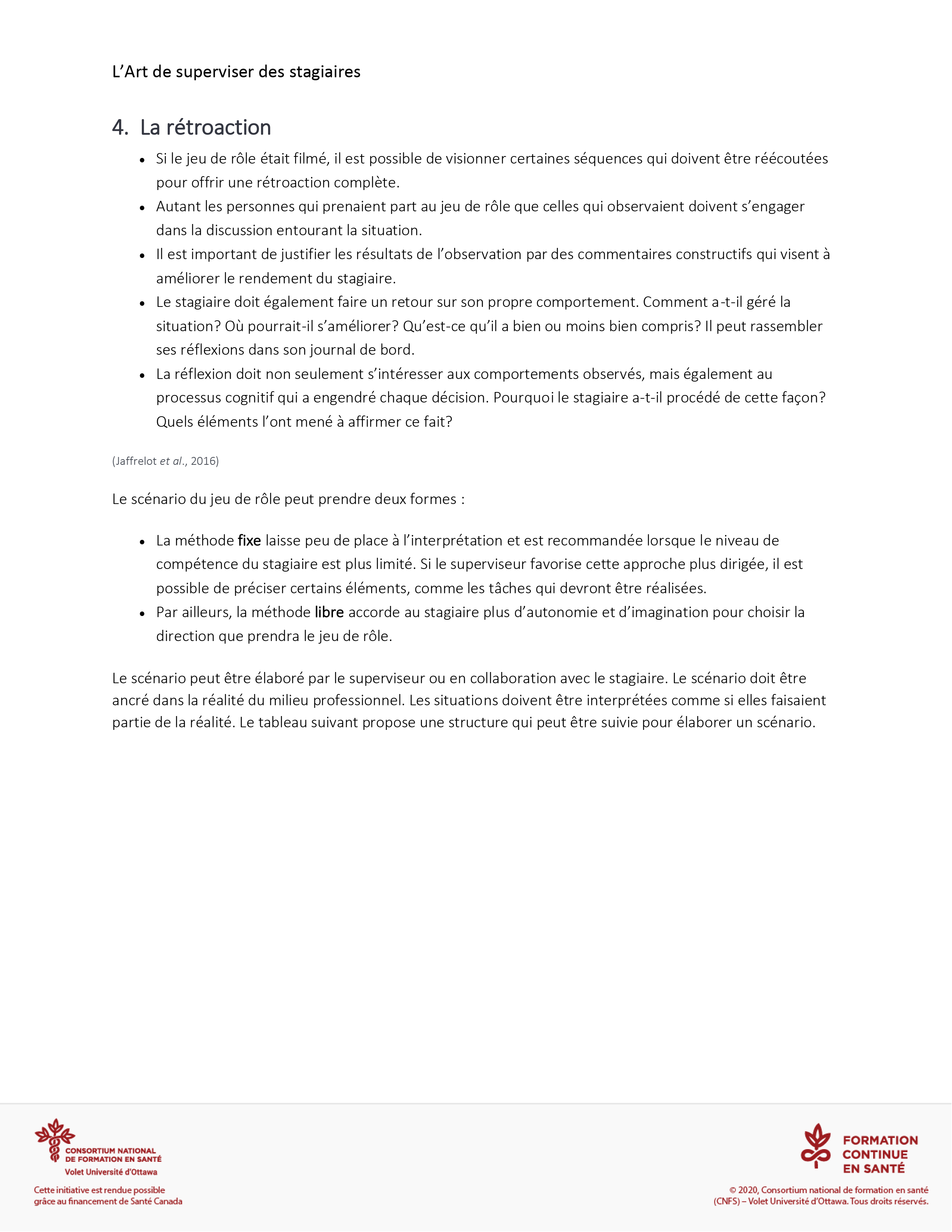

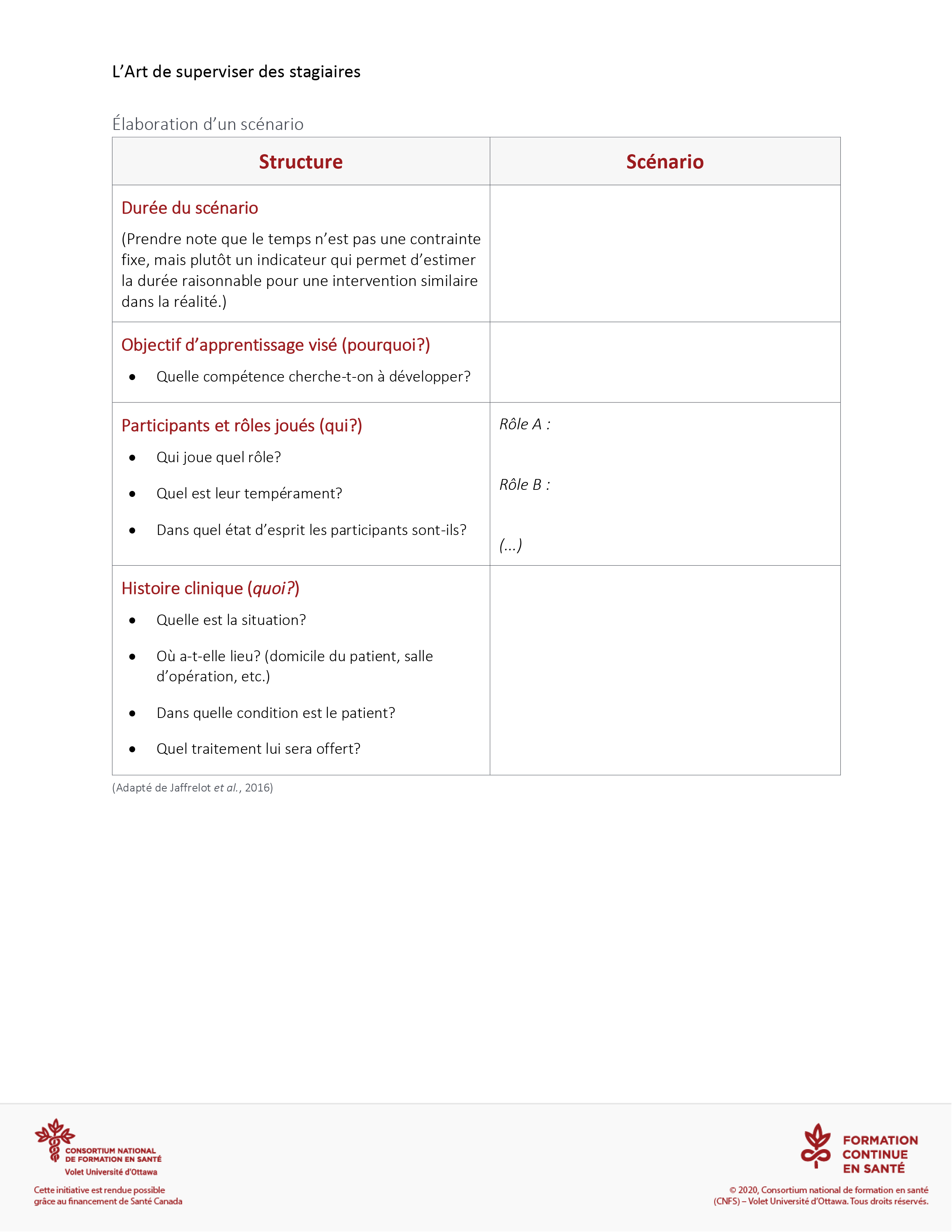

Le jeu de rôle peut prendre plusieurs formes, mais celle qui sera privilégiée met en relation un professionnel de la santé et un patient fictif. Le patient fictif peut être un autre stagiaire ou le superviseur.

Consultez notre outil pour savoir comment utiliser cette approche en évaluation : Jeu de rôle.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

Le jeu de rôle est un outil servant à l’acquisition et l’évaluation du savoir-faire et du savoir-être du stagiaire, en simulant le contact avec un patient.

Il sert à développer les apprentissages chez le stagiaire dans un milieu encadré et sécuritaire. Évidemment, il doit être adapté selon le domaine d’études du stagiaire et s’inscrire dans son niveau de compétence. La complexité de chaque situation évolue progressivement. Il serait préférable de commencer par des cas plus simples et de se diriger vers des situations plus complexes.

Utilisée dans un contexte d’évaluation, cette approche permet de récolter des informations dans une variété de cas réels que le stagiaire sera appelé à rencontrer éventuellement. Elle permet d’évaluer votre stagiaire dans une situation où l’anxiété de celui-ci est réduite, de collecter des faits concrets sur son raisonnement clinique et de varier facilement le contenu des situations. Vous pouvez arrêter la mise en situation à n’importe quel moment pour clarifier des détails ou même de faire un retour en arrière pour procéder autrement.

Outil

Le jeu de rôle peut prendre plusieurs formes, mais celle qui sera privilégiée met en relation un professionnel de la santé et un patient fictif. Le patient fictif peut être un autre stagiaire ou le superviseur. D’ailleurs, le stagiaire peut tout autant prendre le rôle du professionnel de la santé que du patient. Ceci le prépare à mieux réagir lorsqu’il devra intervenir dans une véritable situation.

Le jeu de rôle est utile au stagiaire pour :

- Réduire son anxiété avant de rencontrer une situation réelle

- Apprendre des méthodes dans un contexte sécuritaire, supervisé et contrôlé

- S’adapter à une variété de cas réels qu’il rencontrera éventuellement

- Se sentir libre de tout jugement dans un contexte d’apprentissage

- Constater ses difficultés, ses limites et apprendre de ses erreurs

- Comprendre la complexité du milieu à partir d’une autre perspective (professionnel, patient, superviseur, etc.)

- Établir des liens entre la théorie et la pratique

- Développer un raisonnement clinique, des capacités de réflexion et d’autoévaluation

Références

Le jeu de rôle est utile au superviseur pour :

- Évaluer le niveau de compétence du stagiaire

- Limiter les erreurs auprès de patients réels

- Diminuer les dommages matériels aux équipements coûteux

- Varier le contenu des activités qu’il propose

- Offrir une rétroaction appuyée par des observations concrètes

- Diminuer l’anxiété quand vient le temps de rendre le stagiaire autonome

Références

Références

Glenn, C. (2017). Teaching social skills through role play. Rowman & Littlefield.

Jaffrelot, M., Weiss, A., Derrien, P., Borracia, I. et Vidailhet, P. (2016). Préparer et animer une séance de simulation. Dans T. Pelaccia (dir.), Comment (mieux) former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé? (p. 249-270). De Boeck Supérieur.

Scaife, J. (2019). Supervision in clinical practice – A practitioner’s guide. Routledge.

Silva, J. L. G. et Oliveira-Kumakura, A. R. S. (2017). Clinical simulation to teach nursing care for wounded patients. Revista Brasileira de Enfermagem, 71(4), 1785-1790.

Vignette clinique

Consultez notre outil pour une description plus complète : La vignette clinique.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

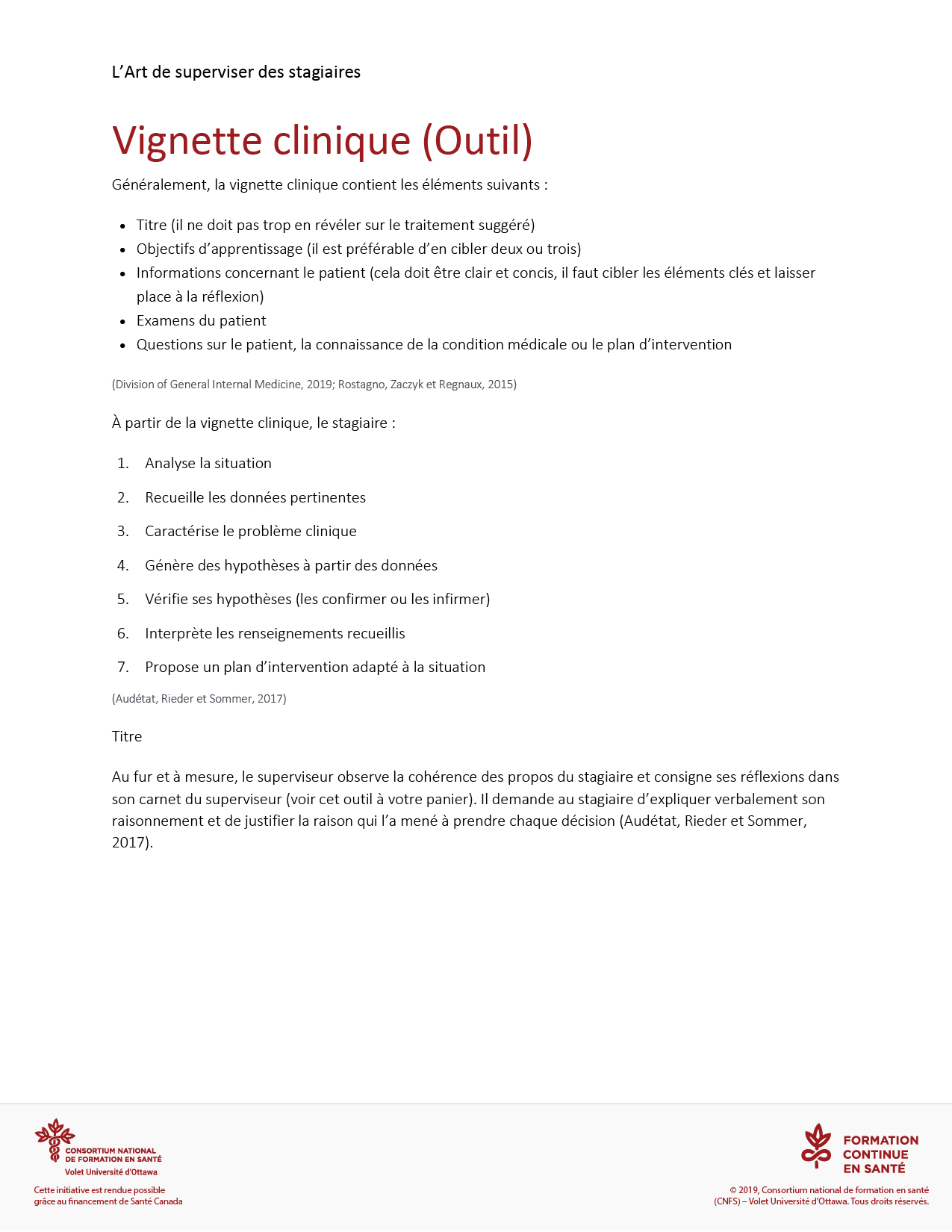

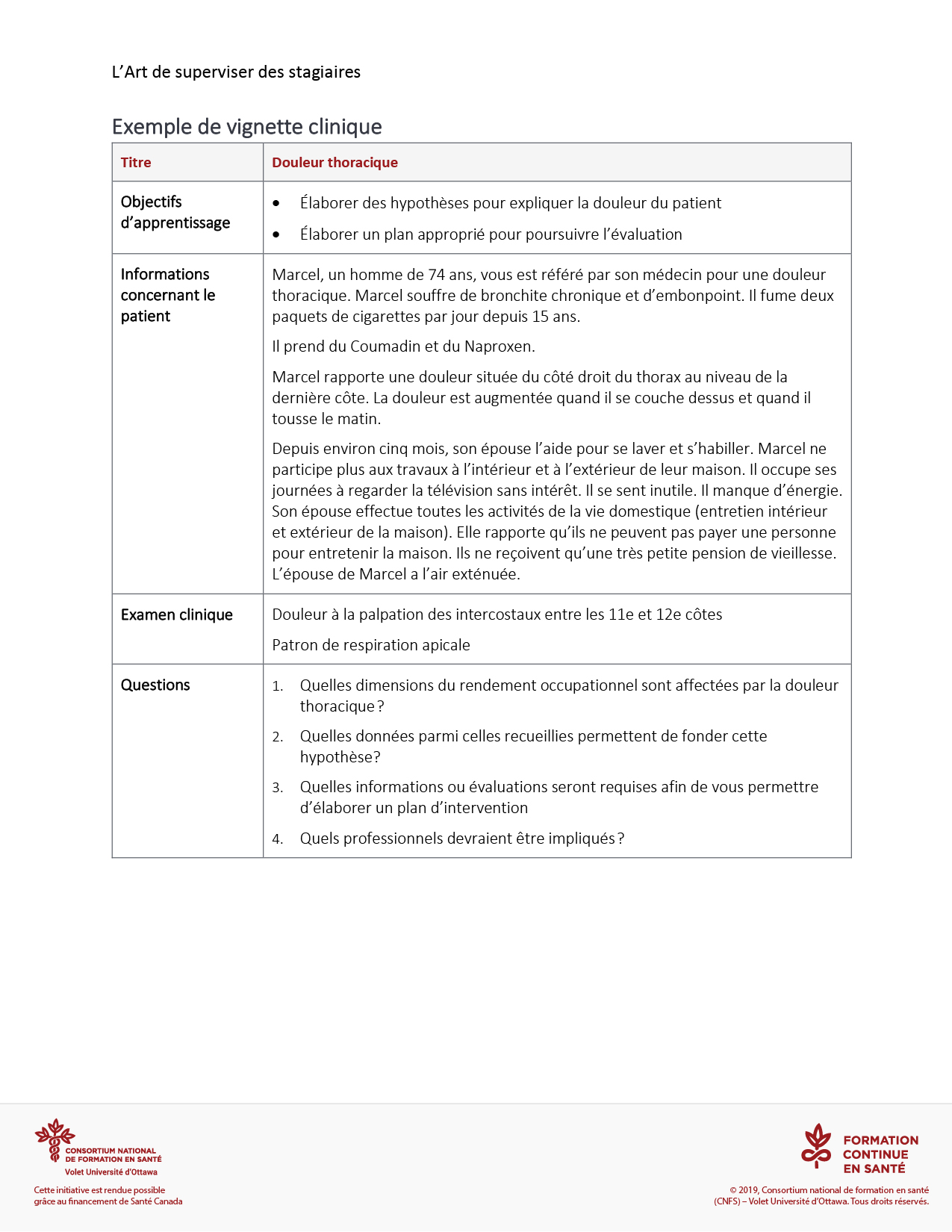

Description

La vignette clinique dresse le portrait d’une situation clinique que l’étudiant rencontrera dans sa pratique professionnelle. Les avantages d’utiliser cette méthode sont nombreux : elle est peu coûteuse, demande peu d’équipement et peut profiter à un grand nombre de stagiaires.

La vignette clinique est utile au stagiaire pour :

- Approfondir ses connaissances théoriques à partir d’expériences pratiques courantes

- Développer son raisonnement clinique

- Se familiariser avec une variété de cas

La vignette clinique est utile au superviseur pour :

- Susciter la réflexion et l’autoévaluation chez le stagiaire

- Observer le processus réflexif du stagiaire et comprendre ce qui l’amène à poser des hypothèses

Outil

- Évaluer le niveau de connaissances du stagiaire ainsi que ses habiletés d’analyse, de réflexion et de jugement

- Repérer les difficultés de raisonnement chez le stagiaire

- Proposer des stratégies pour améliorer le raisonnement clinique du stagiaire

Référence

Références

Audétat, M. C., Rieder, A. et Sommer, J. (2017). Comment enseigner le raisonnement clinique : un fascinant travail de détective… Revue Médicale Suisse, 13(562), 981-985.

Bertrand, C., Pelaccia, T., Durand, E., Revaux, F., Leveque, M., Delacour, C., Montandon, F., Charlin, B. et Hodges, B. (2016). Construire et utiliser les outils d’évaluation choisis. Dans T. Pelaccia (dir.), Comment [mieux] former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé? (p. 371-396). De Boeck Supérieur.

Division of General Internal Medicine. (n. d.). Preparing Your Clinical Vignette Abstract. Université de l’Alabama. https://www.uab.edu/medicine/gim/scholarship/preparing-your-clinical-vignette-abstract

Rostagno, S., Zaczyk, A. et Regnaux, J. P. (2015). Produire des vignettes cliniques pour améliorer les connaissances des traitements des kinésithérapeutes : projet du Groupe d’intérêt en neurologie de la Société française de physiothérapie. Kinésithérapie, La Revue, 15(158), 42.

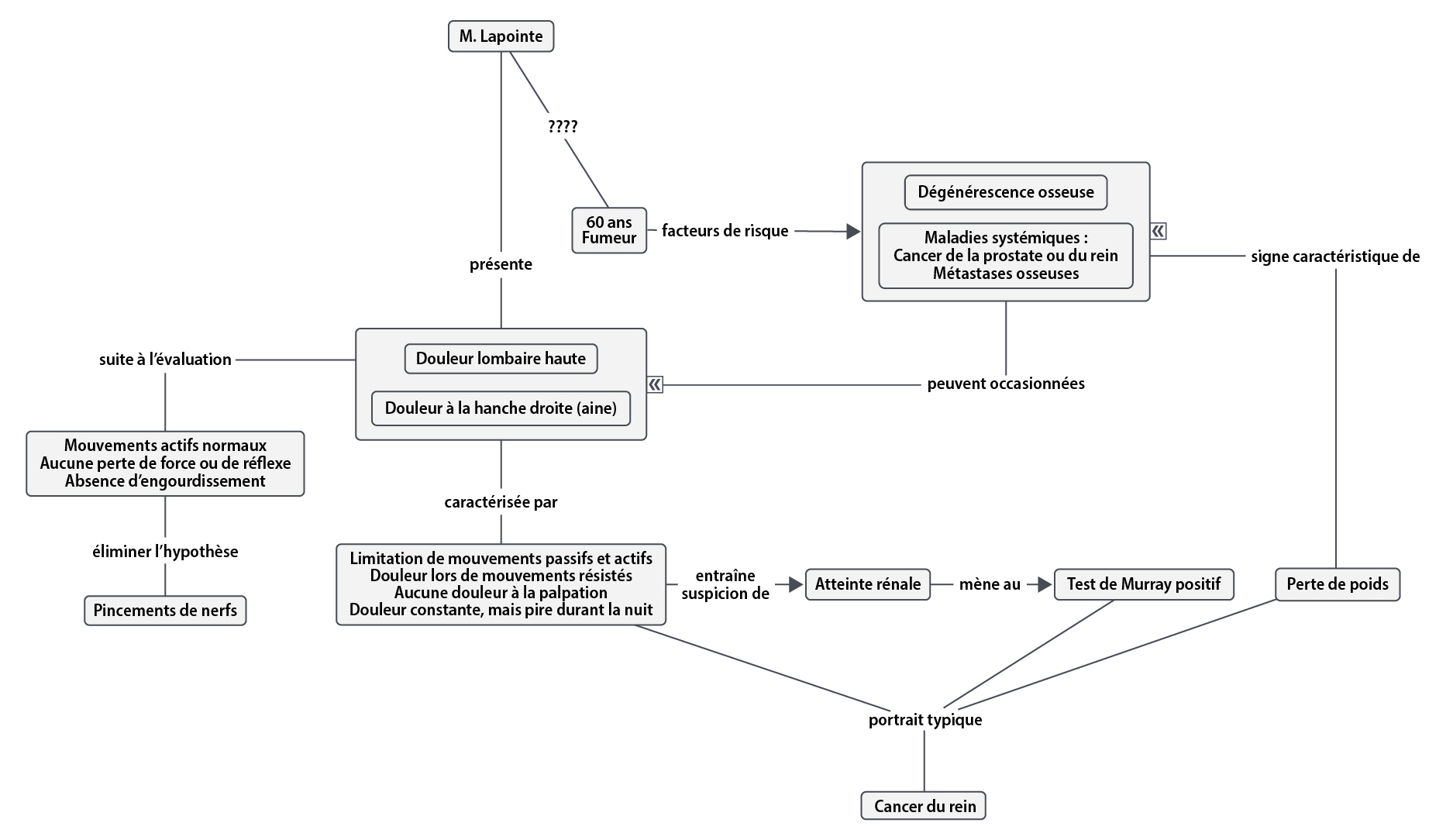

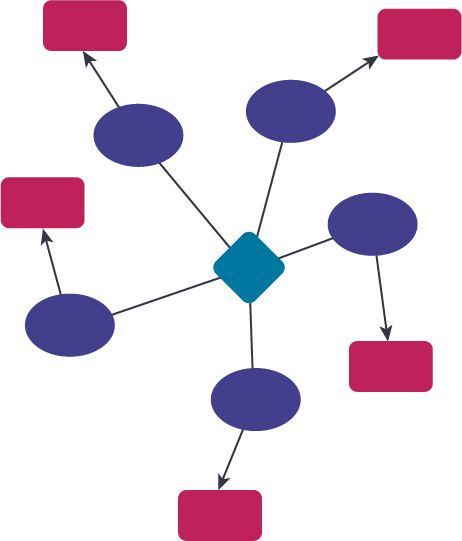

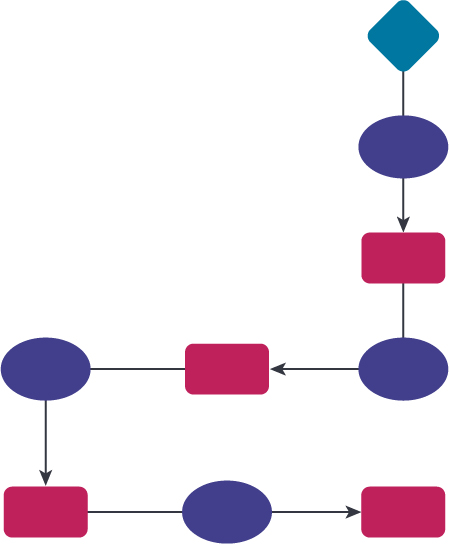

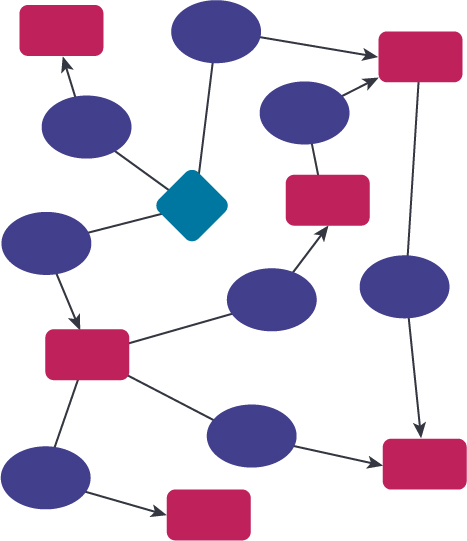

Carte conceptuelle

La carte conceptuelle permet donc d’analyser des composantes du raisonnement clinique du stagiaire, qui sont non observables, en les rendant visibles.

Pour évaluer la carte, le superviseur pourra examiner les concepts qui s’y trouvent et les liens fautifs ou absents.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur le symbole pour voir un exemple d’une carte conceptuelle.

- Cliquez à l’extérieur de l’image pour la fermer.

Habituellement, les éléments connus (connaissances) apparaissent sous formes diversifiées de noyaux (formes géométriques) qui comprennent un énoncé, alors que le traitement de ces informations est représenté par des flèches, des liens et l’inclusion de cellules dans d’autres. Cette représentation concrète du raisonnement clinique est le résultat d’une activité métacognitive et permet d’apprécier la qualité du raisonnement clinique du stagiaire.

Pour que vos stagiaires puissent créer une carte, vous pouvez leur demander d’utiliser l’outil Cmap Tools .

Consultez notre outil pour une description plus complète de la Carte conceptuelle.

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et trois images des principales structures de cartes conceptuelles. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

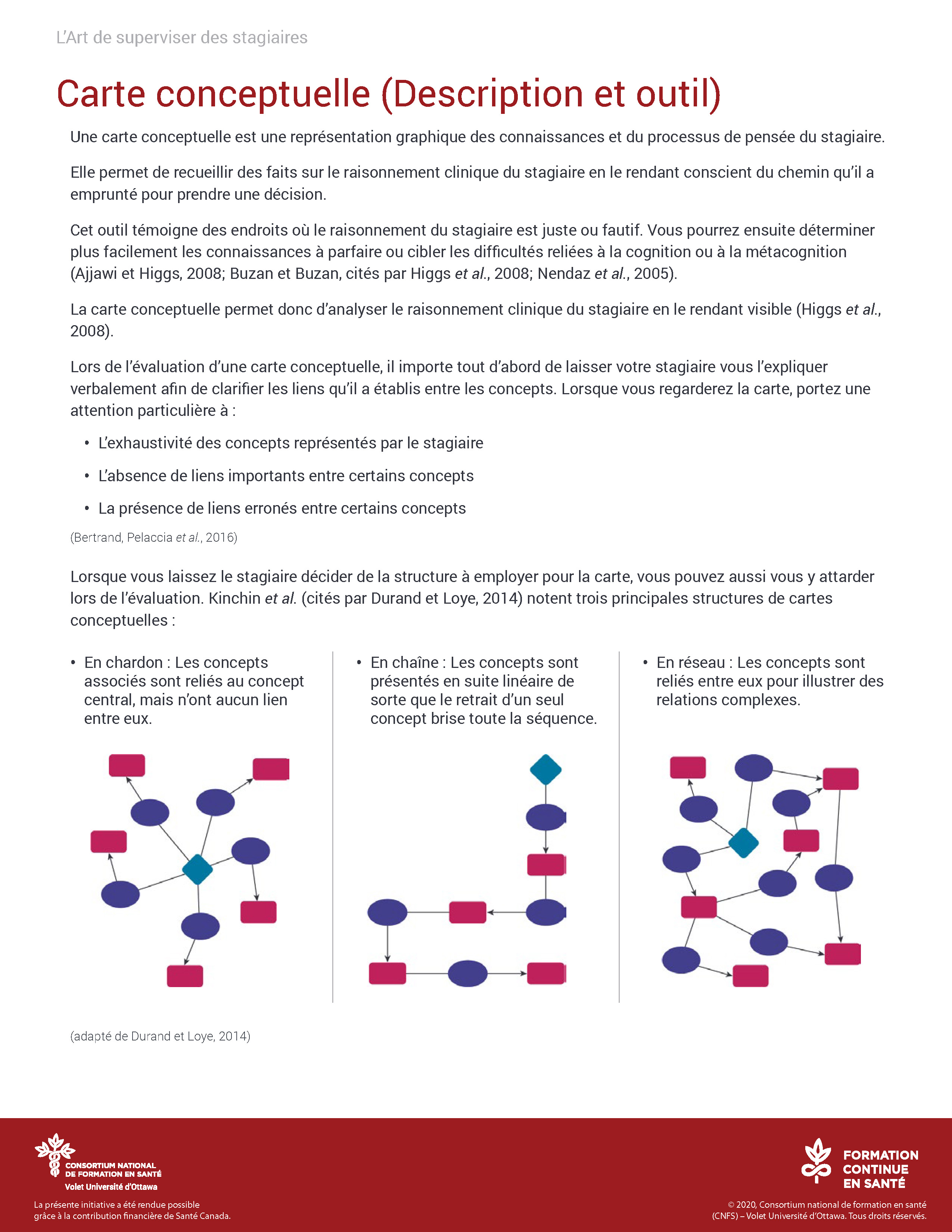

Une carte conceptuelle est une représentation graphique des connaissances et du processus de pensée du stagiaire.

Elle permet de recueillir des faits sur le raisonnement clinique du stagiaire en le rendant conscient du chemin qu’il a emprunté pour prendre une décision.

Cet outil témoigne des endroits où le raisonnement du stagiaire est juste ou fautif. Vous pourrez ensuite déterminer plus facilement les connaissances à parfaire ou cibler les difficultés reliées à la cognition ou à la métacognition.

La carte conceptuelle permet donc d’analyser le raisonnement clinique du stagiaire en le rendant visible.

Lors de l’évaluation d’une carte conceptuelle, il importe tout d’abord de laisser votre stagiaire vous l’expliquer verbalement afin de clarifier les liens qu’il a établis entre les concepts. Lorsque vous regarderez la carte, portez une attention particulière à :

Outil

- L’exhaustivité des concepts représentés par le stagiaire

- L’absence de liens importants entre certains concepts

- La présence de liens erronés entre certains concepts

Références

Lorsque vous laissez le stagiaire décider de la structure à employer pour la carte, vous pouvez aussi vous y attarder lors de l’évaluation. Kinchin et al. notent trois principales structures de cartes conceptuelles :

En chardon : Les concepts associés sont reliés au concept central, mais n’ont aucun lien entre eux.

En chaîne : Les concepts sont présentés en suite linéaire de sorte que le retrait d’un seul concept brise toute la séquence.

En réseau : Les concepts sont reliés entre eux pour illustrer des relations complexes.

Références

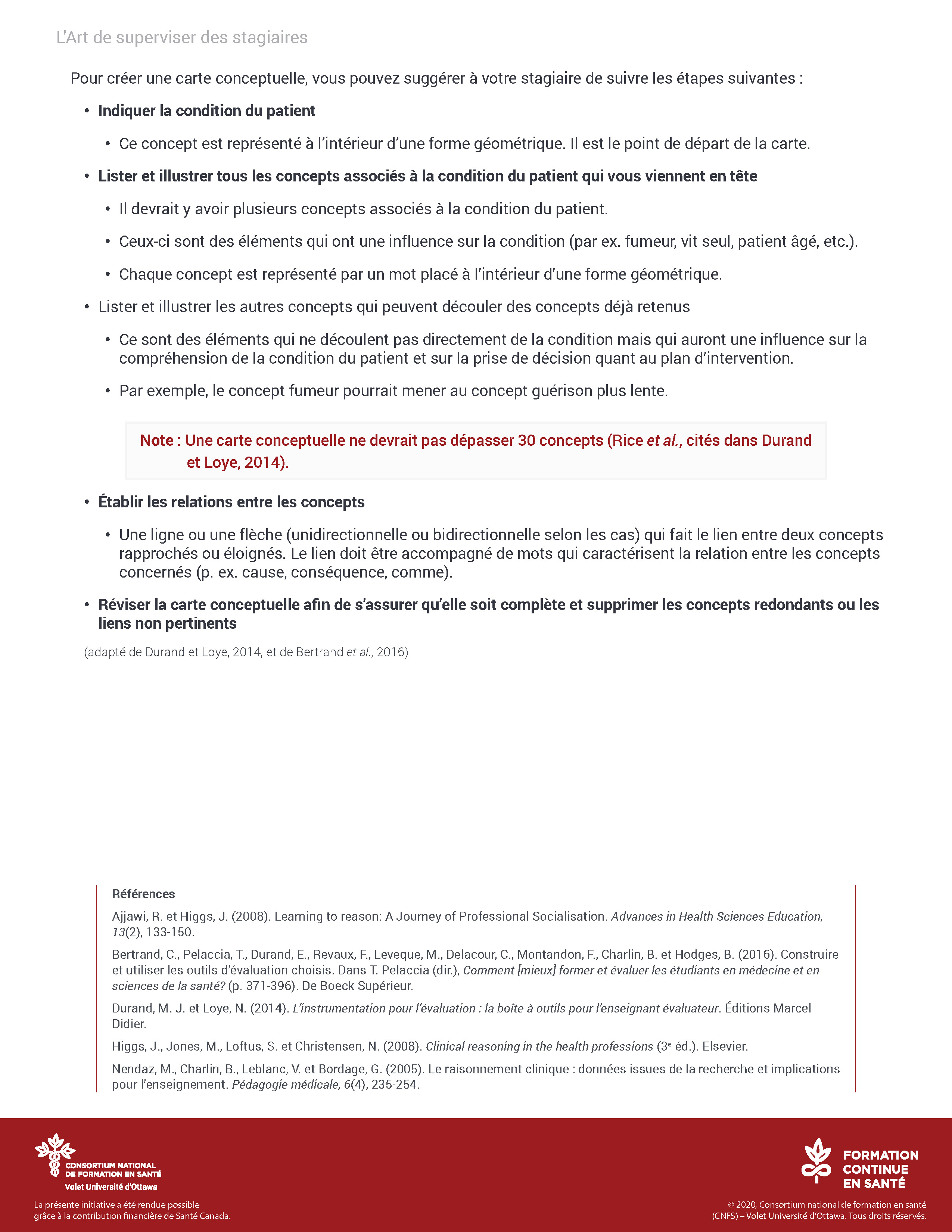

Pour créer une carte conceptuelle, vous pouvez suggérer à votre stagiaire de suivre les étapes suivantes :

- Indiquer la condition du patient

- Ce concept est représenté à l’intérieur d’une forme géométrique. Il est le point de départ de la carte.

- Lister et illustrer tous les concepts associés à la condition du patient qui vous viennent en tête

- Il devrait y avoir plusieurs concepts associés à la condition du patient.

- Ceux-ci sont des éléments qui ont une influence sur la condition.

- Chaque concept est représenté par un mot placé à l’intérieur d’une forme géométrique.

- Lister et illustrer les autres concepts qui peuvent découler des concepts déjà retenus

- Ce sont des éléments qui ne découlent pas directement de la condition mais qui auront une influence sur la compréhension de la condition du patient et sur la prise de décision quant au plan d’intervention.

- Par exemple, le concept fumeur pourrait mener au concept guérison plus lente.

- Établir les relations entre les concepts

- Une ligne ou une flèche qui fait le lien entre deux concepts rapprochés ou éloignés. Le lien doit être accompagné de mots qui caractérisent la relation entre les concepts concernés.

- Réviser la carte conceptuelle afin de s’assurer qu’elle soit complète et supprimer les concepts redondants ou les liens non pertinents

Références

Références

Ajjawi, R. et Higgs, J. (2008). Learning to reason: A Journey of Professional Socialisation. Advances in Health Sciences Education, 13(2), 133-150.

Bertrand, C., Pelaccia, T., Durand, E., Revaux, F., Leveque, M., Delacour, C., Montandon, F., Charlin, B. et Hodges, B. (2016). Construire et utiliser les outils d’évaluation choisis. Dans T. Pelaccia (dir.), Comment [mieux] former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé? (p. 371-396). De Boeck Supérieur.

Durand, M. J. et Loye, N. (2014). L’instrumentation pour l'évaluation : la boîte à outils pour l'enseignant évaluateur. Éditions Marcel Didier.

Higgs, J., Jones, M., Loftus, S. et Christensen, N. (2008). Clinical reasoning in the health professions (3e éd.). Elsevier.

Nendaz, M., Charlin, B., Leblanc, V. et Bordage, G. (2005). Le raisonnement clinique : données issues de la recherche et implications pour l'enseignement. Pédagogie médicale, 6(4), 235-254.

Question de réflexion

Au début de cette unité, vous avez répondu que vous utilisiez les outils suivants pour collecter vos informations sur le rendement du stagiaire. À la lueur de ce que vous venez de lire, quels outils pensez-vous ajouter maintenant pour bonifier cette étape de l’évaluation?

Le superviseur est-il le seul qui évalue son stagiaire?

Il est juste de dire que vous collecterez la majeure partie des informations pertinentes à l’évaluation de votre stagiaire, mais vous ne serez pas laissé à vous-même dans ce processus! Avant d’aller plus loin…

Questions de réflexion

Pensez à une évaluation de stagiaire que vous avez effectuée lors de votre parcours professionnel. Étiez-vous seul dans ce processus? Sinon, qui a été engagé dans ce processus?

En fonction du milieu dans lequel vous travaillez, vous aurez sans doute répondu que vous essayez d’engager plusieurs acteurs dans l’évaluation. La prochaine section vous démontrera qui pourrait ou devrait participer au processus d’évaluation de votre stagiaire.

Plusieurs formats pour une même évaluation

Puisque l’étudiant sera amené à côtoyer une multitude d’individus lors de son stage, vous pourrez compter sur eux pour guider votre évaluation. En effet, votre stagiaire lui-même, ses collègues étudiants, mais aussi vos collègues et les patients avec qui votre stagiaire aura interagi pourront vous fournir des informations pertinentes afin d’obtenir une vision plus large des apprentissages de votre étudiant.

Le recours à plusieurs formats (autoévaluation, coévaluation et évaluation 360°) pour évaluer votre stagiaire vous permet de :

- Valider ou confronter vos observations et informations

- Cibler certains aspects qui ne vous étaient pas perceptibles

- Contrer la présence de biais reliés à l’autoévaluation (Effet Dunning-Kruger, biais de supériorité illusoire)

Plus tôt dans l’unité, vous avez été exposé aux outils dont dispose le superviseur pour évaluer le stagiaire. Le stagiaire peut également tirer avantage de certains de ces outils. En effet, la vidéoscopie, les jeux de rôle, les vignettes de cas, la carte conceptuelle et les grilles d’évaluation sont tout aussi pertinents pour le stagiaire afin de lui permettre de s’autoévaluer et de développer une perception plus juste de ses habiletés.

À l’inverse, le superviseur pourra bénéficier des outils qui sont à priori destinés aux stagiaires (tels que le portfolio et le journal de bord), pour l’évaluer. Les outils ont donc une double vocation : utiles pour l’apprentissage de l’étudiant, mais aussi essentiels à son évaluation par le superviseur.

Autoévaluation

Les courants pédagogiques actuels valorisent le rôle actif que prend l’étudiant face à ses apprentissages. Son engagement lui permet d’être en contrôle de ses apprentissages et moins dépendant de son superviseur. En contexte de stage, l’étudiant possède une liberté assez grande pour poser un regard critique sur la qualité de son travail et de son cheminement, pour la mettre en lien avec ses attentes et celles du superviseur et les objectifs d’apprentissage.

L’autoévaluation se conçoit comme une réflexion au cours de laquelle l’étudiant évalue son apprentissage et les processus qu’il met en action durant celui-ci. La démarche d’autoévaluation implique que l’étudiant développe sa capacité d’analyse et de jugement au regard de cet apprentissage.

Question de réflexion

À quoi sert l’autoévaluation?

L’autoévaluation a plusieurs fonctions :

- Responsabiliser l’étudiant, le placer à l’avant-plan de la rétroaction

- Faciliter une prise de conscience de ses propres processus cognitifs

- Développer ses compétences d’analyse (autodiagnostic) et d’ajustement (autorégulation)

- Permettre d’être à l’écoute de ses propres besoins pour prendre les moyens d’atteindre les objectifs fixés

Pour faire une mise au point de ses apprentissages, le ministère de l’Éducation de l’Ontario propose que l’étudiant se pose les questions illustrées dans cette bande dessinée.

L’autoévaluation est l’un des trois éléments (auto-observation, autoévaluation, autorégulation) permettant de développer la métacognition et correspond à une prise de conscience, de la part du stagiaire, de ce qu’il est en train de faire, notamment :

- De ses caractéristiques d’apprenant

- De sa réaction face à une tâche en fonction de son passé, présent et futur

- Des étapes de sa démarche d’apprentissage, des difficultés vécues et des améliorations à apporter

- De ses stratégies cognitives et métacognitives

- Des apprentissages qu’il réalise

Il existe certains prérequis pour que l’étudiant arrive à s’autoévaluer. En effet, votre stagiaire doit d’abord comprendre ce qu’il a à faire, avoir une certaine connaissance de soi et être engagé dans la démarche d’apprentissage.

L’autoévaluation est tributaire de la motivation des stagiaires.

À l’aube de devenir des professionnels autonomes, le processus d’autoévaluation est entamé chez les étudiants. L’autoévaluation leur demande une analyse réflexive complexe et ils ne peuvent donc pas être laissés à eux-mêmes tout au long de cet exercice. Par conséquent, vous serez amené à poser des questions et à guider le raisonnement de votre stagiaire afin d’appuyer le développement des habiletés cognitives et métacognitives qui lui permettront éventuellement de se poser à son tour les mêmes questions, d’y réfléchir pour enfin soutenir ses apprentissages.

Afin de stimuler l’autoévaluation chez vos stagiaires :

- Mentionnez les bienfaits de l’autoévaluation sur la connaissance de soi, les apprentissages, l’engagement, la compréhension de certaines situations, l’autorégulation

- Établissez les critères d’évaluation clairs et précis

- Proposez des outils spécifiques

À cet effet, voici des outils qui permettront à votre stagiaire de développer ses habiletés d’autoévaluation et de vous accompagner dans le processus évaluatif.

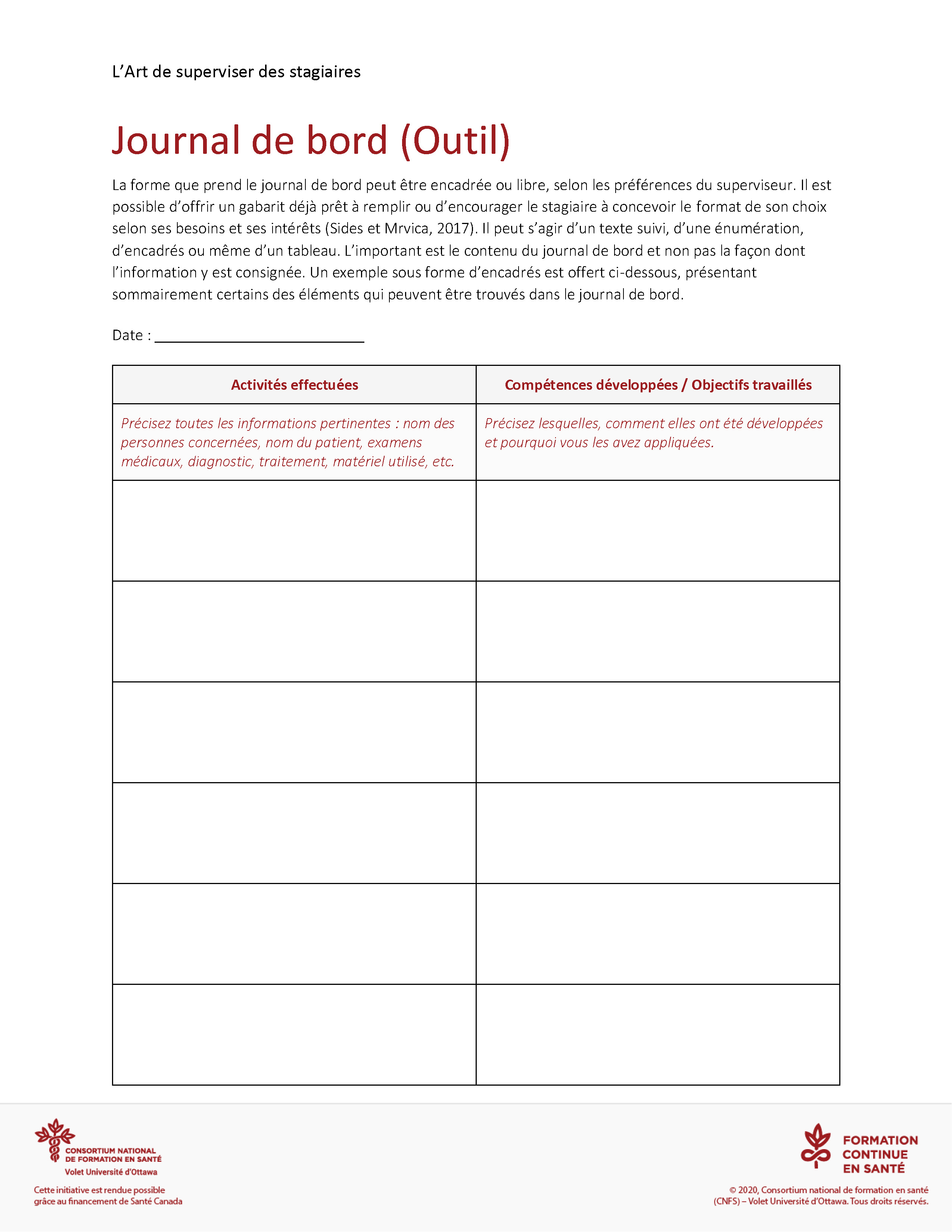

Le journal de bord

Afin d’accompagner le stagiaire dans cette démarche, le superviseur peut lui fournir un gabarit ou alors stimuler sa réflexion en lui posant des questions telles que :

- Comment t’es-tu senti face à cette activité/tâche?

- Quels sont tes bons coups/tes difficultés?

- Que pourrais-tu mettre en place pour t’améliorer?

Le journal de bord n’est pas seulement un outil d’autoévaluation. En effet, le superviseur peut ou non décider de l’utiliser comme outil d’évaluation. Son utilisation lui permettra d’obtenir des informations concernant l’attitude et l’habileté d’autocritique du stagiaire.

Il est à noter que dans certaines professions (notamment en service social), l’utilisation du journal de bord par le stagiaire s’avère obligatoire pour l’évaluation du rendement. Dans ce cas, le contrat d’apprentissage établi en début de stage devra préciser cette information.

Nous vous invitons à ajouter l’outil Journal de bord à votre panier .

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

Qu’est-ce que le Journal de bord?

Cet outil accompagne le stagiaire dans ses apprentissages. Ce dernier dresse l’inventaire des situations qu’il a rencontrées, ce qui lui permet de mieux maîtriser les compétences qu’il doit acquérir. Il peut résumer tout ce qui occupe ses journées : les activités, les discussions, les rencontres avec le superviseur, etc. Le journal de bord permet au stagiaire de se concentrer sur ses pensées, ses sentiments et de poser une réflexion sur ses apprentissages. Yinger et Clark affirment par ailleurs que ce processus mène le stagiaire à approfondir cinq choses importantes par rapport à lui-même : « ce qu’il sait, ce qu’il ressent, ce qu’il fait, comment il le fait et pourquoi il le fait » (p. 733).

La rédaction devrait se faire à la première personne du singulier. Il peut être mentionné dans le contrat d’apprentissage à quelle fréquence le journal de bord doit être rempli et s’il devra ou non être soumis et, le cas échéant, de quelle façon il doit être transmis.

Outil

C’est également un outil qui peut servir de moyen de communication entre le stagiaire et le superviseur. Si c’est le cas, le superviseur est tenu d’en aviser le stagiaire.

Références.

Le journal de bord est utile au stagiaire pour :

- Faire le retour sur ses actions, ses paroles et son comportement

- Développer des questions pour approfondir sa compréhension de certains domaines

- Situer les occasions d’amélioration, d’approfondissement et de développement personnel et professionnel

- Observer l’évolution de ses progrès du début à la fin de son parcours en comparant le contenu du journal

- Accroître sa réflexion, son raisonnement clinique et sa capacité d’autoévaluation

- Favoriser l’interaction avec le superviseur et améliorer la qualité de la rétroaction

Références

S’il est lu, le journal de bord est utile au superviseur pour :

- Analyser les intérêts, les forces et les défis du stagiaire afin d’orienter les activités

- Discuter de ses observations avec le stagiaire et comprendre son raisonnement

- Accompagner le stagiaire dans le développement de sa pratique réflexive

- Évaluer sa capacité de réflexion

Références

Références

Beidokhti, M. H. et Moradi, N. (2017). assessing the satisfaction level of rehabilitation trainers and students from the clinical internship assessment checklist. Journal of Rehabilitation Sciences and Research, 4(4), 114-119.

Bernard, J. M. et Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6e éd.). Pearson.

Mahmoud, G. A. et Omar, A. M. (2018). The effect of maternity nursing logbook on internship students’ skills at woman’s health hospital, Assiut Governorate. Journal of Nursing Education and Practice, 8(10), 1301-137.

Otti, A., Pirson, M., Piette, D. et Coppieters, Y. (2017). Analyse d’interventions pour améliorer l’encadrement clinique des étudiants infirmiers au Bénin. Santé publique, 29(5), 731-739.

Rahim, R., Ara, I., Talukder, H. K. et Alam, K. K. (2018). Performance appraisal system for intern doctors in selected medical college hospitals of Bangladesh current situation. Bangladesh Journal of Medical Education, 9(1), 14-17.

Scantamburlo, G., Vierset, V., Bonnet, P., Verpoorten, D., Delfosse, C. et Ansseau, M. (2016). eLogBook numérique : un carnet de bord réflexif comme outil d’apprentissage en contexte de stage. Revue médicale de Liège, 71(4), 210-215.

Sides, C.H. et Mrvica, A. (2017). Internships: Theory and practice. Routledge.

Université de Kean (n.d.). The Clinical Intern. https://www.kean.edu/academics/college-education/required-documents-pre-professional-and-clinical-intern-field

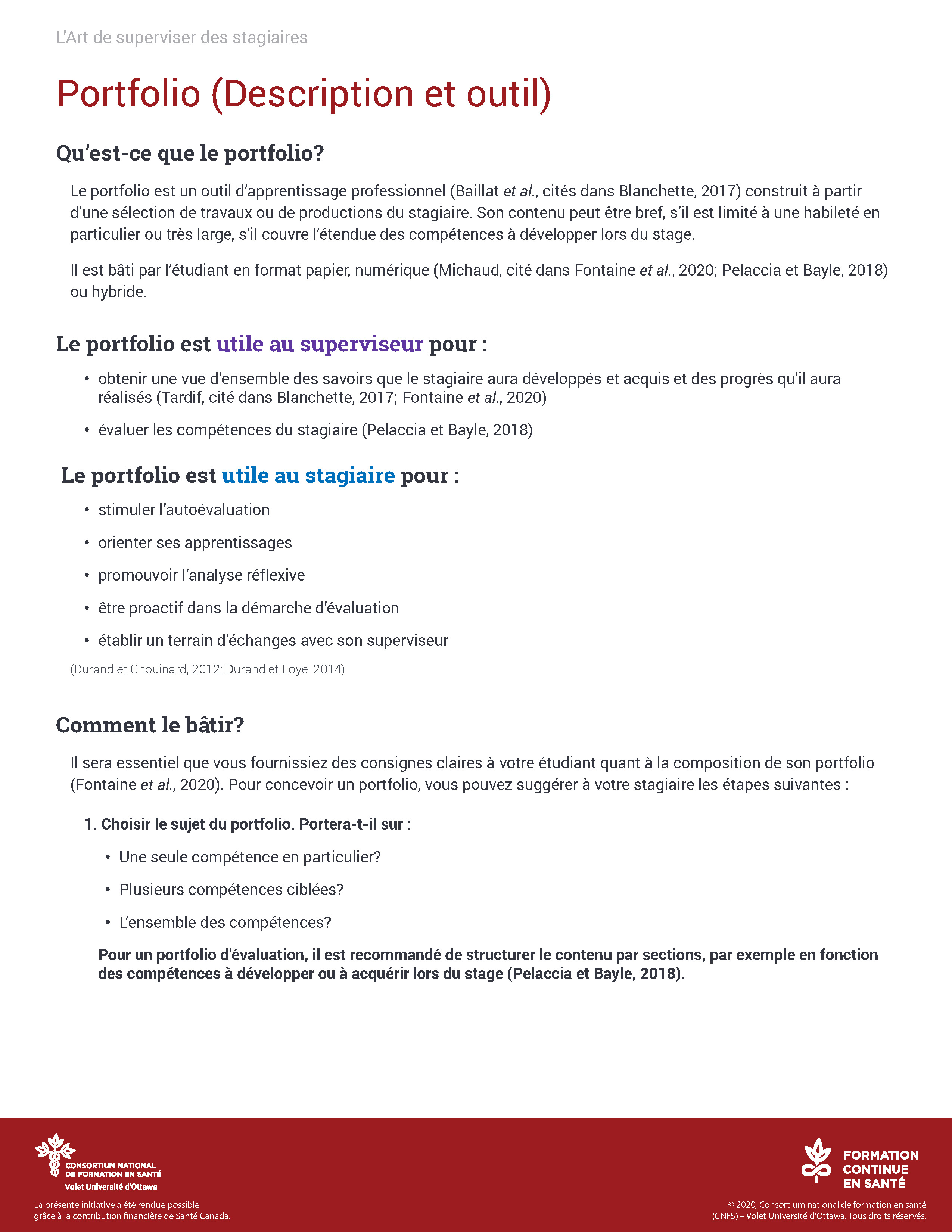

Portfolio d’évaluation

Il existe plusieurs types de portfolios selon la fonction qu’on lui accorde : portfolio de travail, dossier d’apprentissages, de présentation, e-portfolio, portfolio d’évaluation, etc..

Dans la présente section, nous nous attarderons au portfolio d’évaluation.

À quoi sert-il?

Le portfolio permettra à votre stagiaire d’orienter ses apprentissages, de promouvoir l’analyse réflexive et d’être proactif dans la démarche d’évaluation, tout en établissant un terrain d’échanges avec son superviseur.

Le format électronique, dit e-portfolio, est de plus en plus utilisé en raison de ses nombreux avantages et les étudiants s’y investissent plus facilement. Il permet notamment :

- D’insérer des hyperliens

- D’y naviguer plus aisément

- De le partager avec son superviseur

- D’être plus pratique vu la masse de documents qui s’y trouvent

- De satisfaire les besoins en technologie des nouvelles générations

Mise en garde : Le choix de la plateforme devra permettre la sécurité et la confidentialité des données incluses dans le portfolio.

Peu importe le type et le format utilisé, le portfolio peut servir à des fins formatives ou sommatives.

Un taux d’abandon élevé est cependant observé lorsque le portfolio est utilisé à des fins formatives, car les étudiants préfèrent se concentrer sur des tâches qui sont notées.

Nous vous invitons à ajouter l’outil Portfolio à votre panier .

info_outline Consignes :

- Cliquez sur l’image pour visionner l’animation. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de l’animation.

- Cliquez ensuite sur Description et Outil pour afficher une description détaillée et une image de l’outil. Pour fermer, cliquez à nouveau sur le bouton.

- Pour l’ajouter à votre panier, cliquez sur Ajouter.

- Pour télécharger l’outil sélectionné, cliquez sur l’icône symbolisant un panier , situé en haut de votre page.

Description

Qu’est-ce que le portfolio?

Le portfolio est un outil d’apprentissage professionnel construit à partir d’une sélection de travaux ou de productions du stagiaire. Son contenu peut être bref, s’il est limité à une habileté en particulier ou très large, s’il couvre l’étendue des compétences à développer lors du stage.

Il est bâti par l’étudiant en format papier, numérique ou hybride.

Le portfolio est utile au superviseur pour :

- Obtenir une vue d’ensemble des savoirs que le stagiaire aura développés et acquis et des progrès qu’il aura réalisés

- Évaluer les compétences du stagiaire

Outil

Le portfolio est utile au stagiaire pour :

- Stimuler l’autoévaluation

- Orienter ses apprentissages

- Promouvoir l’analyse réflexive

- Être proactif dans la démarche d’évaluation

- Établir un terrain d’échanges avec son superviseur

Références

Comment le bâtir?

Il sera essentiel que vous fournissiez des consignes claires à votre étudiant quant à la composition de son portfolio. Pour concevoir un portfolio, vous pouvez suggérer à votre stagiaire les étapes suivantes :

- Choisir le sujet du portfolio. Portera-t-il sur :

- Une seule compétence en particulier?

- Plusieurs compétences ciblées?

- L’ensemble des compétences?

- Déterminer le type de traces qui y figureront. En voici des exemples :

- Analyse de situations cliniques

- Bilan des apprentissages

- Entrevues

- Rapport de lectures

- Liste de forces et de défis du précédent stage*

- Grille d’autoévaluation

- Commentaires ou réflexions

- Décider du support à utiliser. Le portfolio sera-t-il :

- Imprimé?

- Numérique?

- Hybride?

- Rédiger le contenu du portfolio tout au long du stage. Le stagiaire devrait :

- Identifier et dater chaque entrée

- Recueillir de façon sélective des rapports, du matériel, des plans, des bilans etc., qui reflètent les compétences développées lors du stage, en lien avec les objectifs préalablement établis

- Décrire la démarche pour accomplir une certaine tâche, les difficultés rencontrées et les pistes de solution pour s’améliorer ou résoudre le problème

- Justifier ses choix par écrit

- Se préparer à l’évaluation du portfolio. Le stagiaire doit, entre autres :

- Relire et organiser le contenu de son portfolio

- Choisir parmi les traces accumulées celles qu’il veut présenter au superviseur

- Rencontrer le superviseur pour en discuter

- Rendre compte de ses compétences, preuves à l’appui

Pour un portfolio d’évaluation, il est recommandé de structurer le contenu par sections, par exemple en fonction des compétences à développer ou à acquérir lors du stage.

* Attention à l’effet de contamination lorsque vous tenez compte de cette liste

Référence

Les stagiaires ont tendance à présenter les éléments pour lesquels ils sont le plus confiant. Assurez-vous qu’ils en présentent aussi avec lesquels ils sont moins à l’aise afin qu’ils bénéficient de rétroaction constructive.

Comment l’évaluer?

La participation active du superviseur tout au long de la construction du portfolio est essentielle pour que l’étudiant en ressente les bénéfices sur le plan de ses apprentissages.

Des rencontres périodiques sont prévues pour la présentation du portfolio, pendant lesquelles l’étudiant en présentera des extraits en analysant comment les activités vécues lui ont permis de développer une certaine compétence. Le superviseur stimule l’autocritique et livre par la suite sa rétroaction.

Afin de répondre à une évaluation sommative, le portfolio devra comprendre suffisamment de productions pour chaque compétence évaluée « afin de conférer une certaine validité au jugement du superviseur ».

Références

Baird, B. N. et Mollen, D. (2019). The internship, practicum, and field placement handbook: A guide for the helping professions (8e éd.). Routledge.

Blanchette, P. (2017). Les pratiques évaluatives d’enseignants lors de l’évaluation en cours d’apprentissage d’étudiants en contexte d’enseignement clinique de soins infirmiers : une étude descriptive qualitative [PDF]. https://constellation.uqac.ca/4158/1/Blanchette_uqac_0862N_10316.pdf

Driessen, E. et van Tartwijk, J. (2019). Portfolios in personal and professional development. Dans T. Swanwick, K. Forrest et B. C. O’Brien (édit.), Understanding medical education: Evidence, theory, and practice (3e éd., p. 255-262). Wiley-Blackwell.

Durand, M. J. et Chouinard, R. (2012). L'évaluation des apprentissages : De la planification de la démarche à la communication des résultats (2e éd.). Éditions Marcel Didier.

Durand, M. J. et Loye, N. (2014). L’instrumentation pour l'évaluation : la boîte à outils pour l'enseignant évaluateur. Éditions Marcel Didier.

Fontaine, S., Savoie-Zajc, L. et Cadieux, A. (2020). Évaluer les apprentissages : Démarche et outils d’évaluation pour le primaire et le secondaire (2e éd.). Les Éditions CEC.

Pelaccia, T. et Bayle, I. (2018). Évaluer les étudiants. Dans T. Pelaccia (dir.). Comment [mieux] superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs activités de recherche? (p. 129-160). De Boeck Supérieur.

Coévaluation

La coévaluation est une forme d’évaluation interactive et participative qui se déroule pendant l’apprentissage. Elle peut survenir entre vous et votre étudiant ou entre deux étudiants. La coévaluation est considérée comme l’aspect interactif de l’évaluation.

Avec votre étudiant : Elle vous permet de valider que les tâches demandées sont adéquates et répondent à vos attentes et aux objectifs d’apprentissage. Ce type de coévaluation implique une confrontation des points de vue entre vous et votre stagiaire, ce qui lui apporte une autre vision quant à son travail et lui permet d’ajuster ses apprentissages vers des pistes d’amélioration ou des défis à relever.

Cette modalité est plutôt utilisée lorsque le stagiaire accomplit une tâche complexe en plusieurs étapes.

Entre les stagiaires, dite aussi évaluation entre pairs, interévaluation ou coévaluation mutuelle, permet de juger de la valeur et de la qualité d’une action réalisée par l’étudiant évalué.

Cette interaction implique que le stagiaire est en mesure d’apprécier son travail ou celui d’un autre, de donner son point de vue et d’accepter celui d’autrui. Les bases de l’autoévaluation sont alors essentielles à la coévaluation.

Une attitude d’ouverture de la part de l’étudiant évalué est nécessaire afin qu’il puisse progresser dans ses apprentissages. Tout comme le superviseur, le stagiaire qui évalue devra bien connaître les attentes, les buts et les objectifs d’apprentissage. Il est plus facile d’avoir recours à ce format d’évaluation lorsque les étudiants travaillent en équipe ou en collaboration.

Évaluation 360° (MSF : multisource feedback)

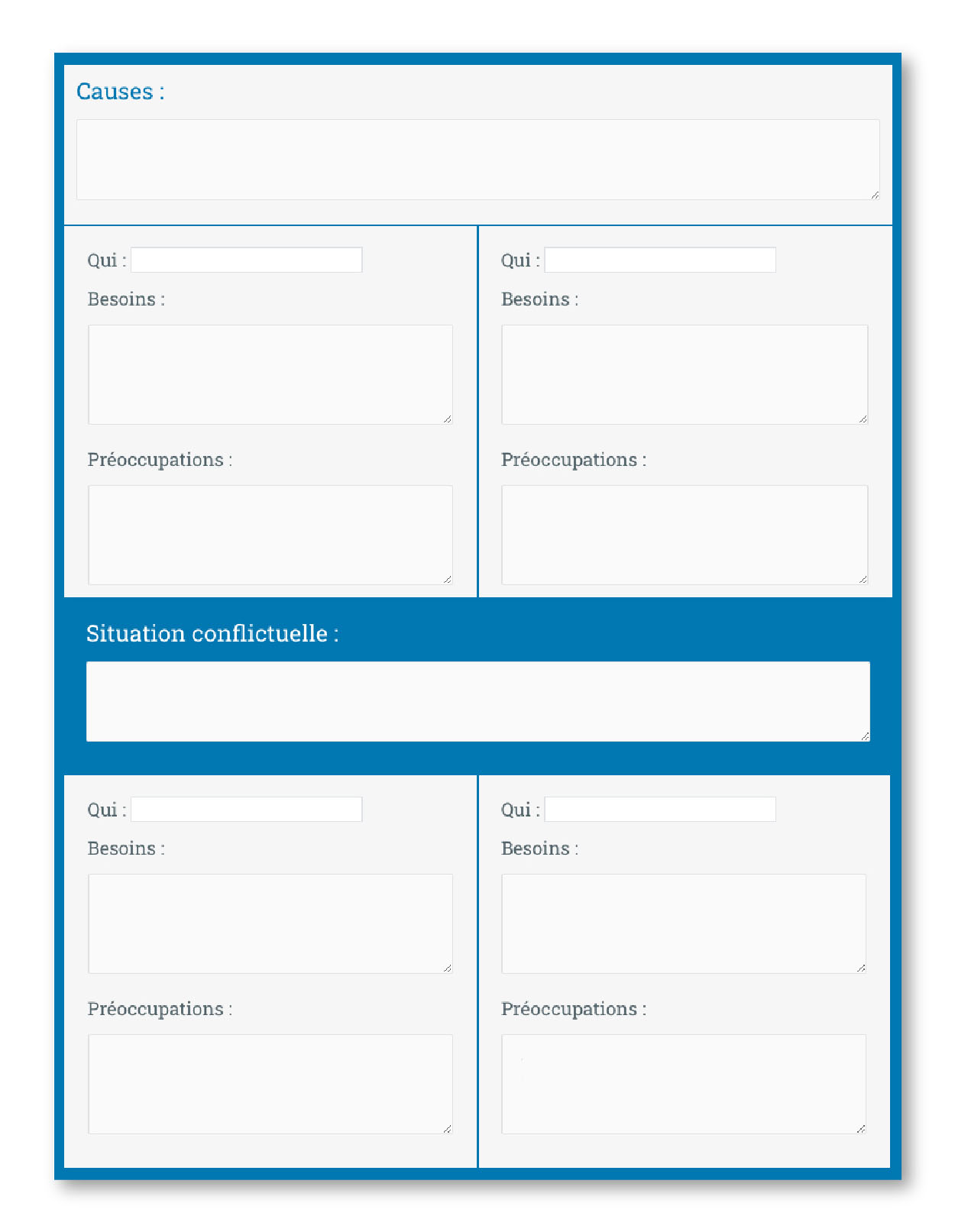

L’évaluation 360° consiste à recevoir l’opinion de l’entourage du stagiaire, d’après des critères précis, fixés au préalable par le superviseur. Elle englobe des données provenant de :

- l’étudiant lui-même (autoévaluation);

- de collègues étudiants de la même profession ou d’une profession différente;

- des divers professionnels faisant partie de l’équipe traitante;

- des patients.

Le fait d’aller puiser l’information auprès de plusieurs individus permettra non seulement de maximiser la progression des apprentissages de votre stagiaire, mais aussi de vous assurer que son évaluation est représentative des apprentissages effectués pendant son stage.

L’évaluation 360° vise à optimiser la sécurité des patients et à obtenir une appréciation de l’étudiant au niveau de tous les savoirs, notamment par rapport aux habiletés communicatives, interpersonnelles, à la collégialité, aux valeurs humanistes et aux habiletés de professionnalisme.

Ce format est utile lorsque la culture du milieu clinique valorise le travail d’équipe, les discussions ouvertes et la participation. Les différents acteurs de l’évaluation 360° auront le choix d’utiliser les outils qui vous ont été présentés précédemment.

Questions de réflexion

Après avoir lu cette unité, quels formats et outils de collecte d’information utiliseriez-vous?

info_outline Consignes :

- Cochez les réponses qui s’appliquent.

- Répondez ensuite à la question dans l’encadré ci-dessous.

- Cliquez sur « Sauvegarder » pour conserver vos réponses.

Concepts clés

Cette unité vous a fait découvrir les éléments à considérer lors de la collecte de l’information sur les compétences de votre stagiaire à des fins d’évaluation :

- La collecte d’information doit être effectuée rigoureusement par diverses méthodes et à différents moments pour obtenir la meilleure représentation du rendement du stagiaire.

- Afin de pouvoir constater l’évolution des compétences du stagiaire, le superviseur devrait recueillir de l’information sur les ressources internes que le stagiaire mobilise dans diverses situations, soit le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.

- L'évaluation du rendement doit s'appuyer sur des faits, soit des observations attentives des phénomènes tels qu'ils se produisent, sans volonté de les modifier et sur lesquels tous sont d’accord.

- La collecte d’information demande l’utilisation d’outils fiables qui permettent de mesurer les trois savoirs de façon objective, tels que l’observation (directe ou indirecte), les grilles d’évaluation, le questionnement sous forme de discussions, la vérification des dossiers écrits, la vidéoscopie, le jeu de rôle, la vignette clinique et la carte conceptuelle.

- Afin de bonifier sa collecte d’information, le superviseur a recours à plusieurs formats pour son évaluation : autoévaluation, coévaluation et évaluation 360°. Votre stagiaire lui-même, ses collègues étudiants, mais aussi vos collègues et les patients avec qui votre stagiaire aura interagi pourront vous fournir des informations pertinentes afin d’obtenir une vision plus large des apprentissages de votre étudiant.

- Votre stagiaire bénéficie également d’outils tels que la vidéoscopie, le jeu de rôle, la vignette clinique et la carte conceptuelle, le journal de bord et le portfolio pour développer ses habiletés d’autoévaluation.